在数字影像技术快速发展的当下,"帧"这个专业术语逐渐进入大众视野,当观众惊叹于电影中流畅的动作场面时,当游戏玩家追求更真实的视觉体验时,当科研人员需要捕捉瞬间的物理变化时,帧率参数总会在各类场景中反复出现,理解帧与时间的转换关系,不仅有助于普通观众更好地欣赏视听作品,更能帮助创作者选择合适的技术参数。

帧的本质与定义

帧(Frame)作为影像构成的基本单位,本质上是连续时间中的静止画面切片,1888年法国生理学家马莱发明的连续摄影机,通过每秒12张的胶片拍摄,首次实现了动态影像记录,现代数字影像技术沿用了这一基本原理,通过快速播放连续静止画面形成动态视觉效果,国际电影电视工程师协会(SMPTE)将帧定义为"组成动态影像序列的单个完整图像"。

不同领域的帧率标准

在电影制作领域,24帧/秒自1927年《爵士歌手》首映便成为行业黄金标准,这个数值既保证了动作连贯性,又最大限度节省了胶片成本,但随着数字技术的发展,彼得·杰克逊导演在《霍比特人》中采用48帧/秒拍摄,展现出更细腻的动作细节。

广播电视领域存在25帧(PAL制式)和29.97帧(NTSC制式)两种标准,这种差异源于上世纪50年代彩色电视技术革新时,为防止信号干扰对原有黑白电视标准进行的细微调整,了解这些历史沿革,能帮助我们理解为何不同地区的视频格式存在差异。

游戏领域对帧率的要求更为严苛,电子竞技显示器普遍支持144Hz刷新率,高端设备甚至达到360Hz,高帧率能显著降低输入延迟,在《CS:GO》等竞技类游戏中,60帧与144帧的差异足以影响选手的胜负判断。

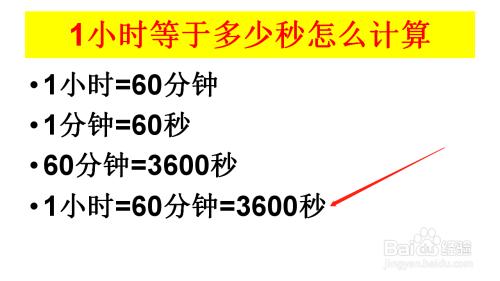

精确换算的核心逻辑

帧与秒的转换公式看似简单:1秒=帧数×单帧持续时间,但要准确应用这个公式,必须明确具体场景中的帧率设定,以常见的24帧视频为例,单帧时长约为41.67毫秒(1000ms÷24),在制作慢动作特效时,若用120帧摄影机拍摄,后期放慢至24帧播放,就能得到5倍速的慢动作效果。

工业检测领域的需求更为特殊,检测精密零件加工过程的工业相机,可能需要设置5000帧/秒的拍摄速度,此时单帧时长仅有0.2毫秒,这种极端参数设置,为质量控制提供了可靠的影像依据。

影响帧率选择的三大要素

1、人眼视觉暂留特性:根据视觉残留现象研究,人眼可辨识的帧率阈值约在12-16帧之间,但更高的帧率能提升画面流畅度,NASA研究表明,当帧率达到60时,97%的观察者无法感知画面跳跃。

2、存储与传输成本:4K分辨率视频提升10帧率,文件体积将增加40%,流媒体平台需要平衡画质与带宽的关系,Netflix的码率自适应技术就是典型案例。

3、设备性能限制:智能手机拍摄240帧慢动作视频时,通常会降低分辨率以维持处理器负载,这种技术妥协直接影响着最终成像质量。

常见误区辨析

"帧率越高越好"的认知并不完全准确,李安导演在《比利·林恩的中场战事》中采用120帧拍摄时,部分观众反映画面过于清晰反而失去了电影质感,动画制作领域也存在"有限动画"技法,日本动画常用8帧/秒绘制对话场景以突出重点。

另一个误区是混淆刷新率与帧率概念,显示器165Hz刷新率仅表示屏幕刷新速度,若显卡仅输出60帧画面,实际显示效果仍受限于源素材帧率,这种硬件参数错配会导致资源浪费。

参数选择的实用建议

短视频创作者建议选择30帧格式,在移动端播放时能平衡流畅度与文件大小,纪录片拍摄野生动物宜采用60帧模式,为后期调速保留空间,3D建模工作者应注意渲染帧率与显示设备的匹配度,避免画面撕裂现象。

值得关注的是,可变刷新率(VRR)技术正在改变行业规则,AMD FreeSync和NVIDIA G-Sync技术允许显示设备动态匹配输入帧率,这项革新使游戏场景的帧率波动变得难以察觉。

从早期的手摇式放映机到现在的8K超高清影像,帧率始终是衡量影像技术的重要标尺,但技术参数终究服务于内容表达,卓别林的《摩登时代》用16帧拍摄依然震撼人心,诺兰坚持用胶片拍摄的《星际穿越》以24帧呈现了壮丽的宇宙图景,在参数与艺术之间找到平衡点,或许才是影像创作的真谛。

对普通观众而言,不必纠结于具体数值,优质的内容永远比技术参数更具感染力,创作者则需要保持技术敏感度,根据项目需求选择最合适的帧率设置——这既是科学,也是艺术。