当人们站在博物馆的恐龙骨架前,总会产生时空交错的震撼——这些曾称霸地球的庞然大物究竟生活在多久以前?要准确回答这个问题,需要穿越地质年代的层层迷雾,最新的同位素测年技术显示,恐龙王朝的起点可追溯至2.3亿年前的三叠纪中期,而它们在地球舞台的谢幕时刻定格在6600万年前的白垩纪末期。

恐龙王朝的崛起与陨落

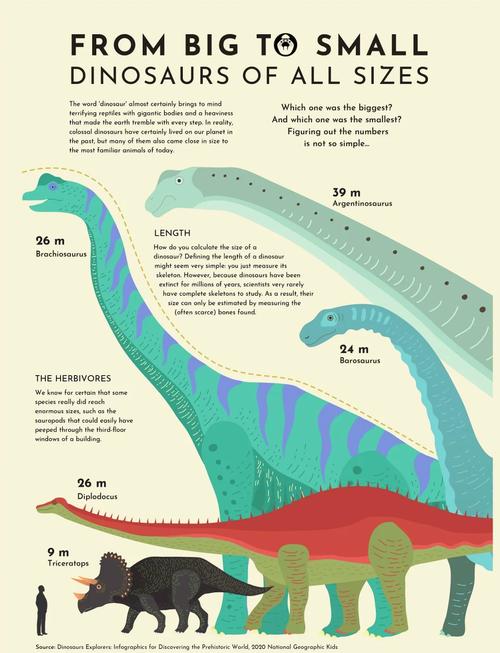

在二叠纪大灭绝事件清除95%的海洋生物后,三叠纪中期(约2.3亿年前)的陆地上出现了最早的恐龙,2018年阿根廷发现的伊斯基瓜拉斯托组化石证明,始盗龙等早期恐龙体长仅1米左右,与后来称霸的巨型恐龙形成鲜明对比,中生代的气候变迁为恐龙进化提供了关键机遇:全球气温升高3-5℃导致湿润区扩张,裸子植物的繁盛为植食恐龙提供了充足食物。

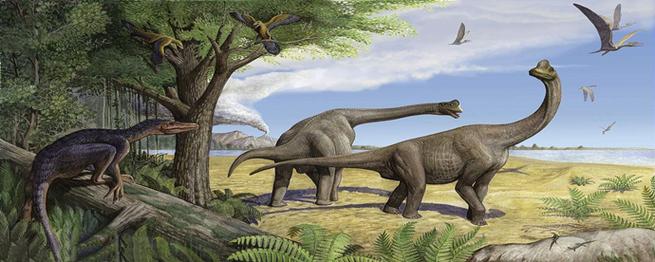

侏罗纪时期(约1.99亿至1.45亿年前)见证了恐龙的全面崛起,中国四川自贡恐龙博物馆的化石群显示,这个时期的蜥脚类恐龙已进化出超长颈椎,马门溪龙的颈部骨骼结构显示其能进行精确的植物筛选,兽脚类恐龙发展出更高效的捕猎方式,2019年蒙古国发现的迅猛龙前肢化石中保留着完整的羽毛结构。

白垩纪(1.45亿至6600万年前)是恐龙演化的巅峰时期,加拿大阿尔伯塔大学的研究团队通过分析角龙类头骨化石发现,这个时期的恐龙已形成复杂的社会行为,三角龙的颈盾不仅是防御工具,更可能承担着体温调节和视觉信号传递功能,美国自然历史博物馆收藏的霸王龙标本显示,这种顶级掠食者的咬合力达到8,000牛顿,相当于现代狮子的三倍。

时间标尺的精密测量

地质学家采用铀铅定年法测定火山灰层中的锆石晶体,将墨西哥希克苏鲁伯陨石坑的形成时间精确到6600万年前±3万年,该撞击事件引发的全球性火灾风暴持续了数月,大气中悬浮的硫酸盐气溶胶导致地表温度骤降20℃,2016年《科学》杂志发表的研究证实,德干暗色岩的火山喷发与陨石撞击共同造成了生态系统的崩溃。

中国辽西热河生物群的发现改写了恐龙灭绝的认知,这里出土的孔子鸟化石显示,部分带羽毛恐龙成功进化为鸟类并延续至今,通过激光剥蚀电感耦合等离子体质谱技术,科学家在1.25亿年前的羽毛化石中检测出β-角蛋白的分子痕迹,证实了恐龙向鸟类的演化路径。

穿越时空的生命启示

在云南禄丰恐龙谷,游客能直观感受20米长的阿纳川街龙骨架带来的视觉冲击,古生物学家通过计算机断层扫描重建了窃蛋龙的脑腔结构,发现其拥有发达的小脑,说明这类恐龙具备复杂运动协调能力,这些发现不断修正着人类对史前生命的认知。

现代技术正在打开新的研究维度,同步辐射X射线成像技术能无损检测恐龙蛋化石的胚胎发育阶段,高分辨率质谱仪可分析恐龙骨骼中的胶原蛋白序列,2023年《自然》期刊报道的突破性进展显示,科学家已成功提取出6800万年前的鸭嘴龙细胞核残留物质。

当孩子们指着霸王龙模型兴奋尖叫时,这种跨越亿年的生命共鸣恰恰印证了地球生命系统的延续性,恐龙的兴衰史不仅是地质时钟的刻度标记,更是自然界对物种存续的永恒警示——环境适应力与生态平衡的维持,始终是生命延续的核心命题。