从石英砂到科技奇迹:芯片材料的科学密码

在科技高速发展的今天,芯片被称为“现代工业的粮食”,无论是手机、电脑,还是人工智能和自动驾驶,芯片都是驱动这些技术的核心,许多人可能不知道,芯片的基础材料并非凭空而生,而是源于自然界中一种看似普通的物质——石英砂,更准确地说,芯片的诞生与“水晶”般的纯净硅晶体密不可分。

硅:来自沙子的半导体之王

石英砂的主要成分是二氧化硅(SiO₂),广泛存在于自然界中,是沙子和岩石的主要构成物质,但芯片所需的材料并非普通的沙子,而是纯度高达99.9999999%(9个9)以上的单晶硅,这种超高纯度硅的制备过程,堪称材料科学的巅峰之作。

-

提纯与结晶

通过化学方法将石英砂转化为冶金级硅(纯度约98%),再经过多次蒸馏和化学反应,得到多晶硅,随后,在高温熔炉中引入籽晶,通过“直拉法”或“区熔法”生长出圆柱形的单晶硅锭,这一过程需要精确控制温度、压力和结晶速度,最终得到的硅晶体结构均匀、缺陷极少,如同天然水晶般完美。

-

为何选择硅?

硅之所以成为芯片的基石,源于其独特的物理特性:

- 半导体性质:硅的导电性介于导体与绝缘体之间,可通过掺杂工艺精准调控,实现复杂的电路功能。

- 稳定性:硅在高温和化学环境中表现稳定,适合复杂的制造流程。

- 储量丰富:地球表面约28%的成分是硅,成本远低于其他半导体材料(如砷化镓)。

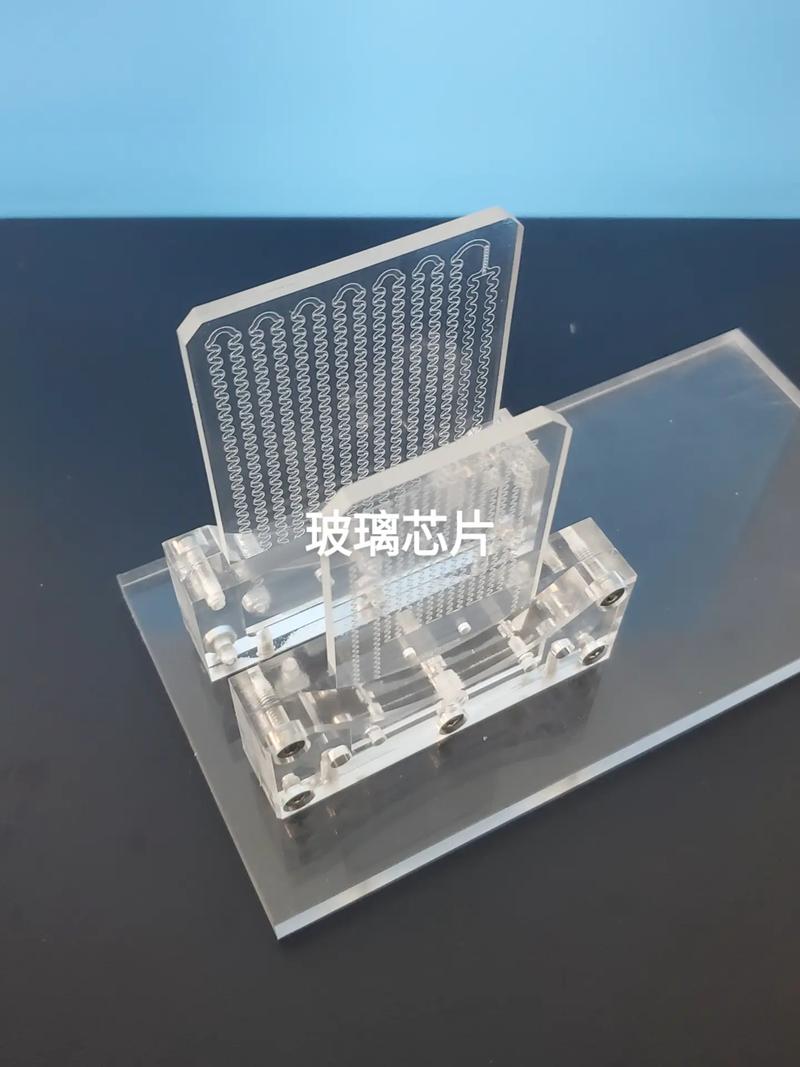

从晶体到芯片:微观世界的雕刻艺术

单晶硅锭经过切割、抛光后,形成厚度不足1毫米的硅片(Wafer),成为芯片制造的“画布”,而在这片“画布”上构建数十亿个晶体管的过程,则是人类精密制造技术的极致体现。

-

光刻技术:纳米级的雕刻

通过紫外光或极紫外光(EUV),将设计好的电路图案投射到硅片表面的光刻胶上,这一步骤需要光学系统、掩膜版和光刻胶的完美配合,精度可达纳米级(1纳米=十亿分之一米)。 -

掺杂与沉积:赋予硅生命

通过离子注入或扩散工艺,在硅中掺入磷、硼等元素,形成P-N结——这是晶体管的基础结构,随后,通过化学气相沉积(CVD)等技术,逐层堆叠金属导线和绝缘层,最终形成三维集成电路。

为何纯净度决定芯片命运?

芯片的性能直接取决于硅晶体的质量,任何微小的杂质或缺陷,都会导致电子迁移受阻,甚至引发电路故障。

-

缺陷的代价

一颗手机芯片可能包含百亿个晶体管,若硅片存在一个微小缺陷,可能导致整个芯片报废,芯片厂必须实现“零缺陷”级别的生产环境,空气洁净度远超医院手术室。 -

摩尔定律的挑战

随着晶体管尺寸逼近物理极限(目前最先进工艺为2纳米),硅晶体的纯度与均匀性要求愈发严苛,极紫外光刻(EUV)需要硅片表面起伏小于0.1纳米,相当于原子级别的平整度。

未来材料:硅会被取代吗?

尽管硅仍是芯片材料的绝对主流,但科学家已在探索下一代半导体材料,

- 碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN):适用于高压、高温环境,被广泛应用于电动车和5G通信。

- 石墨烯与二维材料:具有超高的电子迁移率,可能突破硅的物理极限。

这些新材料短期内难以撼动硅的地位,硅的成熟产业链、低成本优势,以及持续优化的制造技术,使其仍是未来数十年芯片产业的核心。

个人观点

芯片的制造,本质上是人类将自然界的平凡物质转化为智慧结晶的过程,从随处可见的沙子到掌控数字世界的芯片,这一蜕变不仅依赖材料科学的突破,更凝聚了无数工程师的创造力与坚持,或许,硅的价值不仅在于其物理特性,更在于它证明了:即使是最普通的元素,也能通过人类的智慧,焕发出改变世界的力量。