关于中国半导体产业的讨论从未停止,当人们谈论"中国能否造出先进芯片"时,常常陷入两个极端:要么过度贬低国内技术积累,要么盲目夸大阶段性突破,中国芯片产业正经历着人类工业史上最复杂的突围战。

技术积累的马拉松赛道 全球半导体产业已形成精密的分工体系,荷兰ASML的EUV光刻机整合了来自德国蔡司的光学系统、美国Cymer的激光光源、瑞典轴承等数十个国家的尖端技术,这种技术聚合用了近四十年时间,而中国在精密机床、材料科学等基础领域的系统性投入始于本世纪初,清华大学微电子所2023年的研究数据显示,中国在半导体材料领域的专利数量年均增长21%,但基础专利占比仍不足15%。

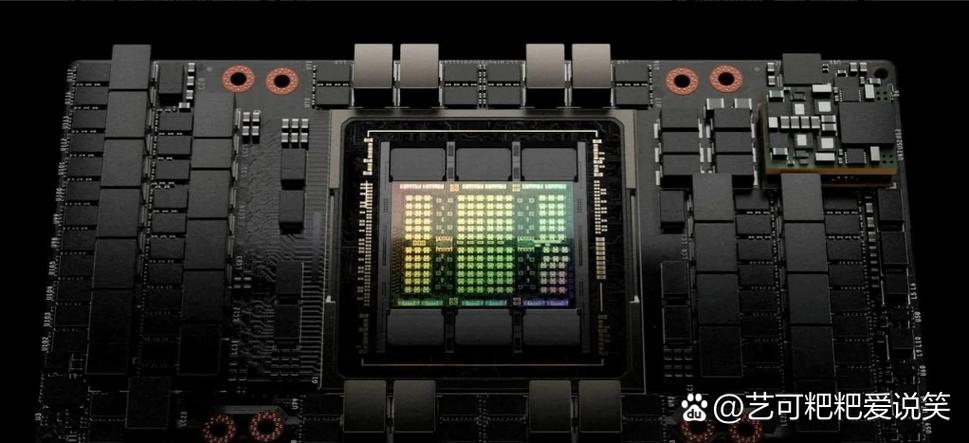

产业链协同的生态困局 芯片制造不是单点突破的游戏,从EDA软件到晶圆生产,从封装测试到设备维护,每个环节都需要成熟的企业集群,以28纳米成熟制程为例,需要2000多道工序配合,涉及300余种专用设备,2022年国内12英寸晶圆厂设备国产化率仅12%,但到2023年第三季度,北方华创的刻蚀设备已进入5家主流代工厂,这种渐进式突破往往被外界忽视。

人才培育的特殊挑战 半导体行业需要跨学科人才梯队,一个合格的芯片工程师既要懂量子物理,又要熟悉产线实践,中国教育部2021年设立集成电路科学与工程一级学科后,首批25所高校每年培养约2万名专业人才,但行业调查显示,具备5年以上经验的工艺工程师缺口仍超过3万人,华为海思与中科院微电子所的合作项目,正在尝试"理论+产线"的双导师培养模式。

国际环境的动态博弈 瓦森纳协定构筑的技术壁垒并非铁板一块,当长江存储的Xtacking架构突破3D NAND堆叠技术时,美光科技旋即加速了232层产品的量产,这种技术博弈催生了独特的创新节奏:中芯国际在FinFET工艺上的改进型创新,使14纳米良品率从2020年的45%提升至2023年的72%,地缘政治压力反而倒逼出更灵活的技术路线。

市场驱动的创新加速度 中国庞大的应用市场正在重塑创新逻辑,寒武纪的思元370芯片在智能安防领域的垂直优化,比特大陆的矿机芯片能效比迭代,这些市场反馈驱动的创新形成了独特的技术路径,工信部2023年数据显示,国内AI芯片设计企业已达84家,其中7家进入全球自动驾驶芯片供应商名单。

站在2023年的节点观察,中国半导体产业正呈现多点突破态势:上海微电子的28纳米光刻机进入产线验证,合肥长鑫的19纳米DRAM开始小批量生产,华为的5G射频芯片实现自主化,这些进展虽未改变全球产业格局,但已构建起完整的技术拼图,正如台积电创始人张忠谋所言:"半导体没有弯道超车,只有持续积累。"当产业投入超过GDP千分之三的临界点(中国2022年达0.31%),量变到质变的转折或许就在眼前。

在深圳华强北的电子市场里,每天有数百款国产芯片接受着最严苛的市场检验,这些印着中文标识的晶圆片,正在书写不同于西方技术路线的产业叙事,或许不需要急于问"能不能",更应该关注"如何做到"——这本身就是答案。