在电子芯片的制造流程中,电镀工艺是一个看似不起眼却至关重要的环节,许多人可能疑惑:芯片作为高度精密的产品,为何需要通过电镀这种传统工艺处理?这需要从芯片的功能需求、材料特性以及现代电子工业的技术逻辑说起。

电镀赋予芯片基础功能

芯片的核心是由数十亿晶体管构成的电路网络,这些微米级甚至纳米级的结构要实现稳定的电流传输,必须依赖高纯度的导电材料,电镀工艺能精准地在硅晶圆表面沉积铜、金、银等金属,形成厚度均匀的导电层,以铜互连技术为例,通过电镀形成的铜导线比传统铝导线电阻降低40%,直接提升芯片运行速度并降低能耗。

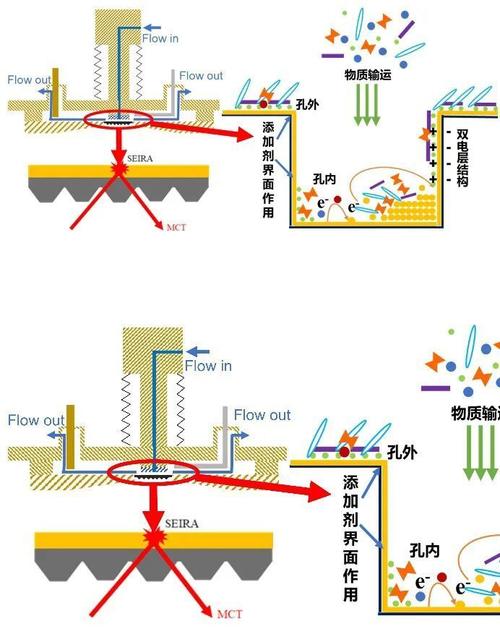

突破物理极限的关键手段

随着芯片制程进入3纳米时代,传统光刻技术面临物理极限,电镀技术通过选择性沉积,可在复杂三维结构中形成均匀金属镀层,例如TSV(硅通孔)技术中,电镀铜填充直径仅5微米的通孔时,能实现99.7%的填充率,确保多层芯片堆叠时的垂直互联可靠性,这种工艺精度是其他金属加工技术难以企及的。

构建防护屏障的必要工序

芯片工作时产生的电磁干扰和热量积聚可能影响性能,电镀镍、金等金属形成的屏蔽层,可将电磁辐射降低60%以上,某知名处理器厂商的实验数据显示,经过特殊合金电镀处理的芯片封装,在高温高湿环境下的故障率下降35%,焊盘部位的电镀层能有效防止氧化,确保芯片与电路板20年以上的稳定连接。

支撑微型化趋势的核心技术

智能穿戴设备等产品对芯片体积有严苛要求,通过改进电镀配方,工程师能在0.1毫米厚的基板上形成8层电路结构,某移动芯片制造商采用新型脉冲电镀技术后,成功将射频模块体积缩小42%,这种精密加工能力,使得现代芯片能在指甲盖大小的空间内集成百亿晶体管。

热管理系统的隐形功臣

5G芯片的功率密度已达到10W/cm²,传统散热方案难以为继,电镀银层因其优异导热性(429W/m·K),被广泛应用于芯片热扩散层,实测表明,镀银散热结构的传热效率比常规材料提升2.3倍,某旗舰手机处理器通过优化镀层结构,实现核心温度下降12℃,保障持续高性能输出。

提升信号完整性的精密工程

高频电路对信号传输质量极为敏感,电镀形成的超平滑表面(粗糙度<15nm)能将信号损耗降低至0.2dB/cm以下,在毫米波雷达芯片中,经过梯度电镀处理的传输线路,使77GHz高频信号的相位一致性提升18%,这种精度控制直接影响着自动驾驶系统的反应速度和安全性能。

与时俱进的工艺革新

环保法规推动电镀技术持续升级,无氰镀金、低浓度铜电镀等新工艺,使废水毒性物质含量降低90%,某半导体代工厂引入闭环电镀系统后,金属利用率从45%提升至82%,年减少铜耗用量达37吨,这些创新既满足环保要求,又为厂商节省15%以上的生产成本。

从实验室数据到量产实践,电镀工艺始终是芯片性能突破的重要推手,随着量子芯片、柔性电子等新形态的出现,电镀技术正在向原子级沉积、选择性分子镀覆等前沿领域延伸,在可预见的未来,这项百年工艺仍将持续赋能电子元器件的创新发展。