近年来,全球半导体行业经历多轮供应链波动,但汽车芯片领域却呈现出与其他行业截然不同的景象,当消费电子产品因芯片短缺频繁登上新闻头条时,汽车制造商却能保持相对稳定的生产节奏,这种差异化的市场表现,折射出汽车产业链独特的运行逻辑。

供应链管理的主动进化

汽车行业在经历2021年全球缺芯危机后,展开了一场深刻的供应链革命,日本某头部车企将芯片库存周期从传统"准时制"的3天延长至45天,并建立战略储备体系,这种转变源于对供应链脆弱性的清醒认知——现代汽车平均搭载超过1500颗芯片,任何零部件的断供都可能引发产线停摆。

跨国零部件巨头博世2023年公布的报告显示,其建立的芯片需求预测模型能提前18个月预判市场波动,准确率达到87%,这种预测能力源于与晶圆厂的深度数据共享,包括生产排期、设备维护计划等26项关键参数,汽车制造商开始采用区块链技术追踪芯片流向,某德系品牌通过数字孪生技术,实现了从晶圆生产到整车装配的全流程可视化管控。

技术壁垒构筑护城河

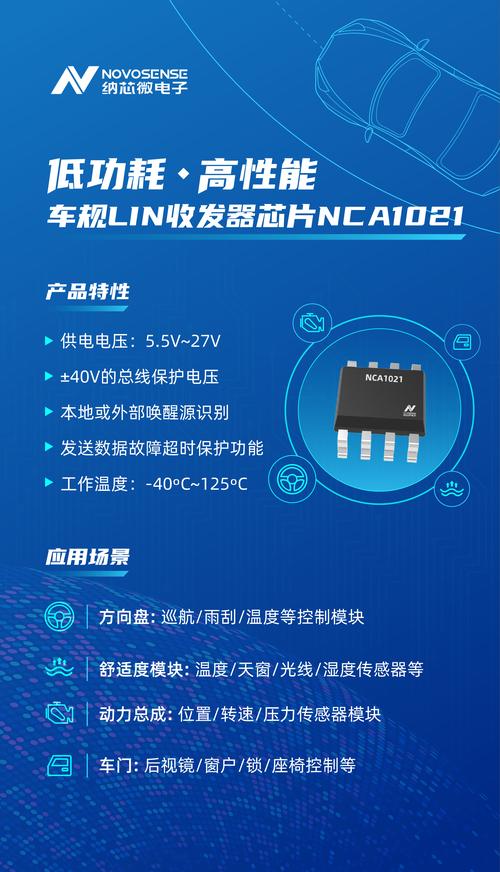

车规级芯片的特殊性形成天然屏障,与消费级芯片相比,AEC-Q100认证要求芯片在-40℃至150℃环境持续工作4000小时,故障率需低于0.1ppm,这种严苛标准将多数中小型芯片设计公司挡在门外,客观上维持了供给端的稳定性。

当台积电5纳米产线全力满足手机处理器需求时,汽车芯片主要集中于40-90纳米成熟制程,这种技术代差反而成为优势:中芯国际2024年扩建的28纳米产线中,30%产能预留给汽车芯片,工艺的稳定性使良品率长期保持在98%以上,远高于先进制程的75%平均水平。

需求端的结构性调整

新能源汽车的爆发式增长重塑芯片需求格局,与燃油车相比,电动车半导体含量提升50%,但增量主要集中于功率器件和传感器领域,这种需求转变促使英飞凌等厂商将IGBT模块产能提升至每月200万片,针对性扩产有效避免了供需错配。

智能驾驶的发展路径出现分化,特斯拉坚持纯视觉方案将芯片需求集中在AI计算单元,而传统车企的渐进式路线则需要大量毫米波雷达芯片,这种技术路线的多样性,使芯片需求不再集中于单一品类,某自动驾驶芯片供应商透露,其产品组合已从3款扩展至12款,覆盖L2到L4不同场景。

全球芯片产能布局呈现区域化特征,欧盟《芯片法案》推动意法半导体在意大利建设12英寸晶圆厂,专门生产车用MCU,这种就近配套模式将运输时间从45天缩短至7天,库存周转率提升40%,中国车企与本土晶圆厂的合作案例显示,联合研发周期比跨国合作缩短30%,定制化程度提高60%。

汽车芯片供需平衡的本质,是制造业精密调控能力的集中体现,当消费电子行业还在为抢产能焦头烂额时,汽车产业已构建起包含需求预测、产能规划、技术储备的立体防御体系,这种进化并非偶然,而是百年汽车工业在数字化浪潮中淬炼出的生存智慧,未来随着碳化硅、氮化镓等新材料应用,芯片供给体系或将面临新挑战,但汽车行业展现出的适应能力,或许能为其他领域提供宝贵启示。