大学博导被批捕,竟是上市公司实控人,背后真相引人深思

一则关于大学博导被批捕的消息在各界引起了广泛关注,令人震惊的是,这位被批捕的博导不仅是学术界的知名人物,还是某上市公司的实际控制人,这一消息不仅引发了社会对学术道德和学术诚信的再次审视,也对高校与产业界的关系提出了新的问题和挑战。

博导被批捕引发关注

据悉,这位博导长期在某知名大学从事科研工作,并因其卓越的研究成果和深厚的学术背景受到广泛认可,在一次针对学术不端行为的调查中,这位博导被发现涉嫌严重违规行为,最终被批捕,这一事件迅速成为公众关注的焦点。

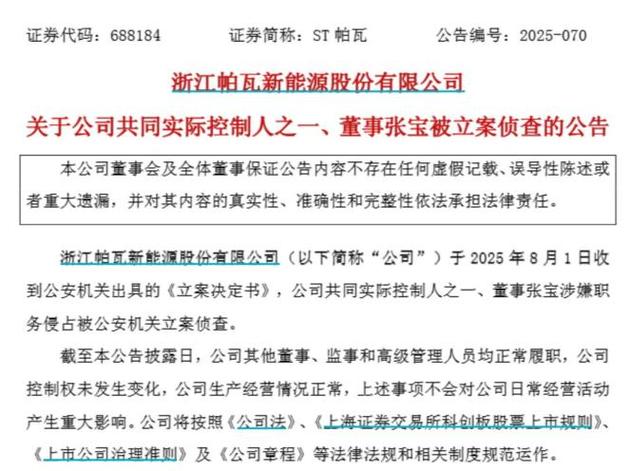

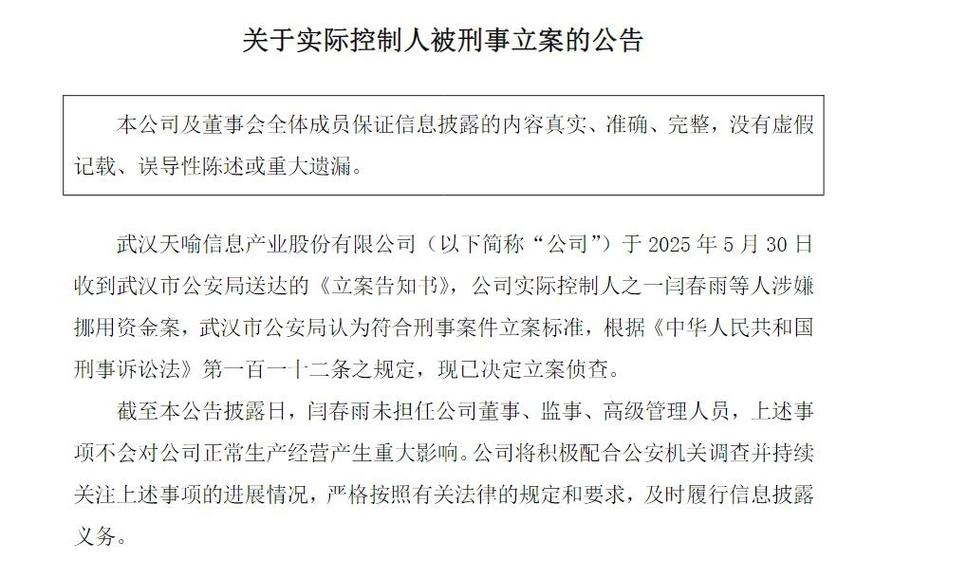

实控人身份揭露

进一步调查发现,这位博导不仅是大学的教授和科研工作者,还是某上市公司的实际控制人,他在学术界和产业界之间游走,利用自己的地位和影响力,将科研成果转化为商业利益,他的身份双重性引发了人们对高校与产业界关系的新思考,也引发了关于学术成果商业化是否应该受到更严格监管的讨论。

事件背后的真相

随着调查的深入,事件背后的真相逐渐浮出水面,据报道,这位博导涉嫌学术不端、挪用科研经费、利益输送等行为,他的行为不仅严重损害了学术界的声誉和公信力,也影响了高校与产业界的健康发展,这一事件引发了社会对学术道德和科研诚信的深刻反思。

社会影响与反思

这一事件引发了社会对学术界的广泛讨论和反思,人们认为应该加强对学术不端行为的监管和惩处力度,维护学术界的声誉和公信力,人们也开始重新审视高校与产业界的关系,探讨如何平衡学术研究与商业利益的关系,避免利益冲突和道德失范。

展望与启示

这一事件不仅是对学术界的警示,也是对全社会的一次警醒,我们应该加强对学术道德和科研诚信的教育和宣传,提高人们的道德意识和法律意识,我们也应该加强对高校与产业界合作的监管和规范,确保学术研究不受商业利益的影响。

高校和科研机构也应该加强对内部人员的监管和管理,防止类似事件再次发生,我们应该建立更加完善的制度和机制,确保学术研究的公正性和独立性。

这一事件引发了社会对学术道德和科研诚信的深刻反思,我们应该以此为契机,加强对学术界的监管和规范,提高人们的道德意识和法律意识,促进学术界和产业的健康发展。