移动通信服务已成为日常生活不可或缺的一部分,但在使用过程中难免会遇到信号不稳定、套餐资费争议、服务态度不佳等问题,当常规沟通无法解决问题时,通过有效途径维护自身权益尤为关键,本文将系统化梳理维权路径,帮助用户在遭遇服务争议时精准行动。

一、投诉前的必要准备

1、完整证据链构建

保留通话录音、短信记录、业务受理单等原始凭证,涉及费用争议时,建议连续三个月保存完整账单,通过移动官方APP下载电子版账单并截图保存操作过程,例如某用户发现套餐外流量计费异常,通过调取APP操作日志与计费详单对比,最终证实系统扣费错误。

2、服务协议重点标注

仔细查阅入网协议中关于服务标准、争议解决的条款,特别注意运营商承诺的"网络覆盖范围""流量结转规则"等易引发纠纷的内容,某案例中用户依据协议中"城区覆盖率98%"的条款,结合专业机构出具的信号检测报告,成功获得补偿。

二、阶梯式投诉流程解析

*第一阶段:10086直连通道

拨打10086选择人工服务时,使用"投诉建议"专属通道可提升接入效率,通话中注意记录客服工号及沟通要点,建议采用"三要素表述法":明确问题现象(如连续15天无信号)、造成损失(工作延误、额外话费支出)、具体诉求(赔偿金额/恢复服务),若48小时内未获回复,可直接进入下一阶段。

*第二阶段:省通信管理局介入

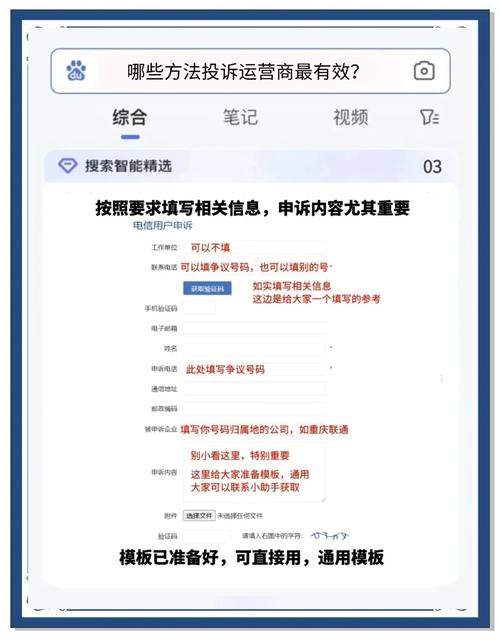

访问所在省份通信管理局官网,在"电信用户申诉"专栏提交加盖个人签名的书面材料,需包含:投诉对象全称(中国移动XX分公司)、争议时间轴(2023年5月1日-6月15日)、证据清单编号,某省通管局数据显示,材料完整的投诉件处理时效比普通件快40%。

*第三阶段:工信部申诉启动

登录工信部电信用户申诉受理中心官网,填写表格时注意:

① 勾选"已向企业投诉未解决"选项

② 在"申诉要求"栏引用具体法规条款(如《电信服务质量监督管理暂行办法》第21条)

③ 上传证据文件需命名规范(日期+内容摘要)

2022年度申诉报告显示,附有法律依据的申诉件调解成功率达79.6%。

三、高频争议场景应对策略

1、隐蔽扣费追偿

发现异常增值业务扣费,除要求退费外,可援引《消费者权益保护法》第55条主张三倍赔偿,某地法院判例显示,法院支持用户针对未经确认开通的彩铃服务索赔成功。

2、携号转网障碍破除

如遇故意拖延转网、擅自添加限制条款等情况,可要求运营商出具书面说明,同步向通管局提交专项申诉,某省会城市2023年Q2数据显示,此类申诉平均处理周期已缩短至5个工作日。

3、服务质量量化举证

针对网络质量投诉,建议使用工信部指定的"通信行程卡"等第三方测试工具,连续7天分时段记录信号强度,制作可视化数据图表作为辅证材料。

四、维权过程注意事项

- 每次沟通后填写《维权进展记录表》,记载沟通时间、对接人员、承诺事项

- 涉及技术性问题时,可要求运营商提供加盖公章的检测报告

- 收到调解方案后,建议要求对方通过官方渠道发送书面确认函

在数字化服务时代,用户既要有维权意识,更要掌握科学方法,通过法定渠道主张权益时,保持理性沟通态度往往能提升问题解决效率,某市消费者协会调研表明,准备充分的投诉件平均解决周期比随意投诉缩短62%,移动通信服务作为公共基础设施,用户权利的充分保障正在推动行业服务标准持续升级。(全文完)