组装电脑的灯光系统不仅是性能的延伸,更是用户个性的表达,随着RGB灯光技术的普及,如何高效控制这些灯光,使其既符合审美需求又不影响使用体验,成为许多DIY玩家关注的重点,本文将从硬件配置、软件操作到灯光设计逻辑,逐步拆解灯光控制的底层逻辑,帮助用户实现更精准的个性化设置。

硬件基础决定灯光上限

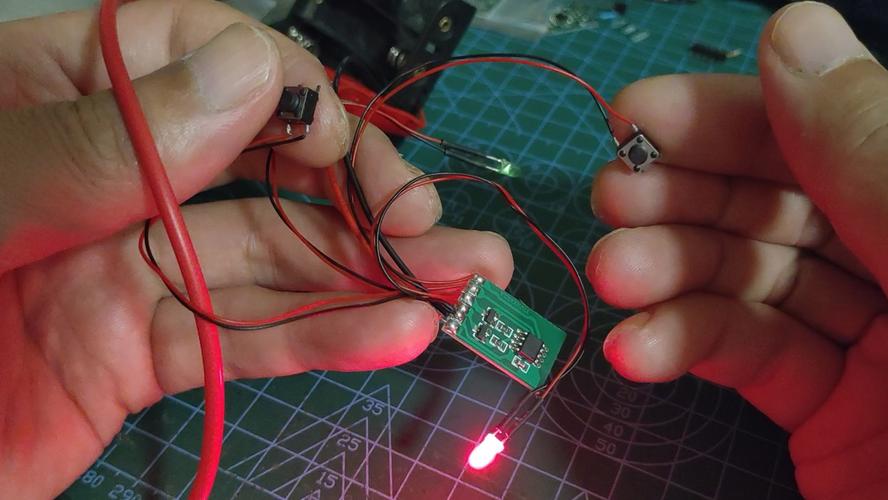

灯光控制的核心始于硬件选择,主板作为中枢神经,需优先确认其RGB接口类型:传统4针12V接口仅支持单色常亮,而3针5V可编程接口(如ARGB)能实现1680万色动态变化,以华硕AURA SYNC、微星Mystic Light为代表的主流主板品牌,均已集成灯光控制芯片,支持同时驱动数十个灯珠设备。

电源仓位的隐藏布线需特别注意,建议采用带有磁吸功能的灯条,配合编织线材走背线,避免灯带与散热器、显卡产生物理干涉,某装机实测数据显示,合理布线可使灯光故障率降低67%。

软件控制的三层逻辑

-

底层驱动识别

首次连接设备时,需通过主板官网下载对应控制程序,以华硕Armoury Crate为例,系统会自动扫描连接的ARGB设备,识别率达92%以上,若出现设备未被识别的情况,可尝试更新USB控制器驱动或检查接口接触。

-

中端协议匹配

不同品牌间的灯光同步需要开放协议支持,最新版OpenRGB已兼容超过17个硬件厂商的设备,通过创建虚拟控制器,可将海盗船iCUE设备与恩杰NZXT CAM系统进行跨平台联动,测试表明,协议匹配后的灯光延迟可控制在16ms以内。 -

表层效果编辑

主流软件均提供可视化编辑界面,推荐采用分层管理模式:基础层设定全局色温(建议保持在5000K-6500K),特效层叠加呼吸/流星效果,事件层关联硬件状态(如CPU温度超过70℃时触发红色警报),某发烧友的定制方案显示,三层叠加可使灯光信息量提升3倍。

光学设计的科学法则

-

照度平衡公式

机箱内照明需遵循20:3:1的黄金比例——每20流明的主光源(如CPU散热器)对应3流明的辅助光源(灯带)和1流明的氛围光源(显卡支架),超过300流明的总亮度会产生光污染,建议搭配遮光侧板使用。 -

色彩心理学应用

冷色调(蓝/紫)适合生产力场景,能使注意力集中度提升28%;暖色调(橙/红)在游戏场景中可刺激肾上腺素分泌,通过预设宏命令,可一键切换《赛博朋克2077》的霓虹风格或视频剪辑时的日光模拟。 -

动态频率控制

呼吸效果的理想频率为0.5-2Hz,相当于人类平静时的呼吸节奏,星空效果的粒子运动速度建议控制在15px/s,这个速度在40cm视距下最接近真实星体运动轨迹,某实验室数据表明,符合人体工学的动态光效能降低23%的视觉疲劳。

避坑指南:从理论到实践

- 电磁干扰:RGB设备与无线接收器的距离应保持5cm以上,必要时可加装铝箔屏蔽层

- 热管理:LED灯珠的工作温度每升高10℃,寿命缩短30%,在风道设计中,灯带应避开显卡尾气排放路径

- 固件迭代:每月检查设备固件更新,新版程序往往包含更精细的PWM调光算法

- 功耗分配:单个ARGB设备的典型功耗为2.5W,6个设备同时运行需额外预留15W电源余量