第一步:明确需求,芯片组是核心

主板的“灵魂”在于芯片组,它直接关联CPU的兼容性和功能支持,以Intel和AMD两大平台为例:

- Intel用户需注意第12代/13代酷睿对应的Z790、B760芯片组,若选择带K后缀的可超频CPU(如i5-13600K),则必须搭配Z系列主板解锁超频功能。

- AMD用户若使用Ryzen 7000系列处理器,X670或B650芯片组能更好发挥PCIe 5.0和DDR5内存的优势。

避坑提醒:不要盲目追求旗舰芯片组,仅需日常办公的用户选择B系列主板即可,省下的预算可升级其他硬件。

第二步:尺寸适配,机箱兼容性是关键

主板的物理尺寸(板型)需与机箱匹配,常见类型包括:

- ATX(标准大板):扩展插槽多,适合需要多显卡、多硬盘的高性能主机;

- Micro-ATX(紧凑型):性价比高,适合中端游戏或设计主机;

- Mini-ITX(迷你板):体积小巧,适合追求极致空间的ITX机箱。

注意细节:若计划安装大型风冷散热器或长显卡,需提前确认主板与机箱的散热器限高、显卡限长数据,避免硬件“打架”。

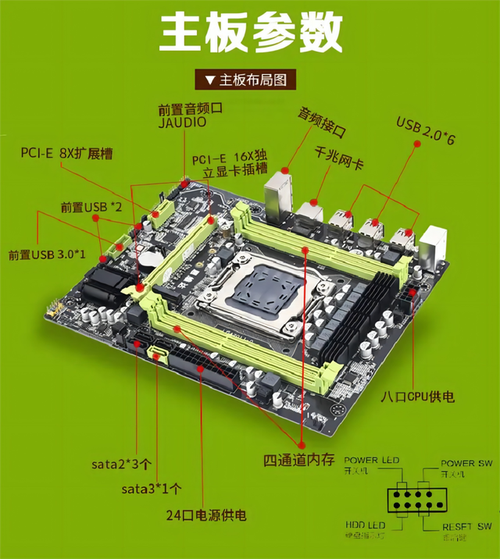

第三步:接口与扩展,预见未来需求

主板的接口配置直接决定后期升级空间,重点关注以下几点:

- 内存插槽:DDR5已成主流,但需确认主板支持的最高频率,若预算有限,DDR4主板仍有一定性价比;

- M.2接口:建议至少选择2个PCIe 4.0×4接口,满足高速固态硬盘的扩展需求;

- USB与视频输出:Type-C接口逐渐普及,若需外接4K显示器或高速存储设备,至少保留1个USB 3.2 Gen2接口;

- Wi-Fi与蓝牙:内置无线模块的主板价格稍高,但能省去外接适配器的麻烦,尤其适合桌面简洁的用户。

第四步:供电与散热,稳定性的隐形门槛

供电模组的质量直接影响CPU性能释放,以主流配置为例:

- i5/R5级别处理器:8相供电足够;

- i7/R7及以上处理器:需12相以上供电,且需搭配散热马甲避免过热降频。

判断技巧:查看MOSFET(供电模组)是否配备金属散热片,散热片面积越大,长时间高负载下的稳定性越强,若计划超频,可选择带有DrMOS或直出供电设计的高端主板。

第五步:品牌与售后,降低翻车风险

一线品牌(如华硕、微星、技嘉)的主板品控更严格,BIOS更新也更及时,以中端型号为例:

- 华硕TUF系列:军规级用料,适合追求耐用性的用户;

- 微星MORTAR系列:供电设计扎实,性价比突出;

- 技嘉AORUS系列:散热设计优秀,适合高发热平台。

避雷建议:谨慎选择价格过低的小众品牌,部分型号可能存在BIOS功能残缺或兼容性问题。

个人观点:理性消费,拒绝参数焦虑

主板并非“越贵越好”,一台主打办公的电脑,选择千元内的B660主板搭配i3-12100,远比强行上Z790更有意义,与其纠结旗舰型号的极限参数,不如将预算分配给更直接影响体验的显卡或显示器,装机本质上是一场“资源分配”的游戏——找准自己的核心需求,才能把钱花在刀刃上。