准备工作:工具与组件的选择

组装笔记本电脑看似复杂,但通过合理的规划和操作,大多数用户都能独立完成,关键在于前期准备——选择合适的硬件与工具,以下是核心组件的选购建议:

-

处理器(CPU)

根据需求选择英特尔或AMD的移动端处理器,注意型号后缀(如H系列为高性能,U系列为低功耗),确保与主板接口兼容,第13代酷睿H系列适合游戏本,而锐龙7 7840U更适合轻薄本。

-

主板

主板需与CPU接口匹配,并预留足够扩展接口(如M.2硬盘插槽、内存插槽),建议优先选择支持PCIe 4.0协议的主板,以便未来升级高速固态硬盘。 -

内存与存储

DDR5内存已成为主流,建议至少16GB起步;若用于视频剪辑或3D渲染,可考虑32GB,存储方面,NVMe固态硬盘速度远超传统机械硬盘,推荐1TB容量起步。

-

显卡(GPU)

若需运行大型游戏或专业软件,需配备独立显卡(如RTX 4060或Radeon RX 7600S),核显机型则适合日常办公,功耗更低。 -

散热系统

CPU与GPU的散热模组需与机身尺寸匹配,建议选择铜管数量多、风扇转速可调节的散热方案,避免过热降频。

工具方面,需准备防静电手环、精密螺丝刀套装(含PH000、PH00规格)、导热硅脂以及镊子,组装前务必关闭电源,佩戴防静电设备,避免硬件损坏。

组装流程:从框架到系统调试

安装CPU与散热模组

打开主板上的CPU插槽盖板,对准三角标记轻放处理器,切勿用力按压,合上盖板后,均匀涂抹导热硅脂(厚度约0.5mm),随后固定散热器,注意螺丝需对角线顺序拧紧,确保压力均匀。

插入内存与硬盘

内存条需对准防呆缺口,以30度角插入插槽,听到“咔嗒”声即安装成功,M.2固态硬盘则需斜插入接口,用螺丝固定尾部,若主板支持双通道内存,建议成对安装同品牌、同频率的内存条以提升性能。

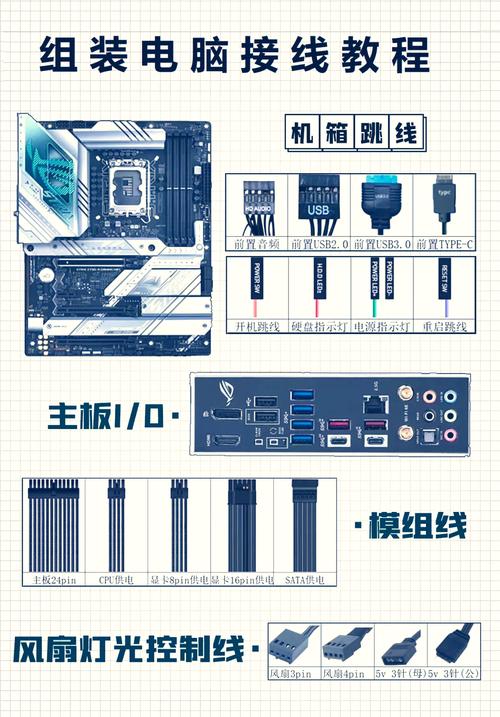

连接主板与外围设备

将无线网卡、声卡等模块安装至指定插槽,并连接天线,主板供电接口、CPU供电线需完全插入,避免接触不良,若使用独立显卡,需将其插入PCIe插槽并固定螺丝。

组装外壳与屏幕

将主板放入机身框架,拧紧固定螺丝(建议扭矩不超过0.6N·m),屏幕排线需轻柔插入接口并用胶带加固,避免开合时松动,最后安装电池,连接触控板与键盘排线。

开机测试与系统安装

首次开机需进入BIOS(按Del或F2键)检查硬件识别状态,确认温度、电压正常,随后通过U盘安装操作系统,建议选择Windows 11原版镜像以避免驱动冲突,安装完成后,使用HWMonitor等软件进行压力测试,确保稳定性。

优化与风险规避

组装完成后,可通过以下方式提升使用体验:

- 功耗调节:在电源管理中限制CPU最大频率,延长续航时间;

- 散热优化:定期清理风扇灰尘,更换老化硅脂;

- 固件升级:通过厂商官网更新主板BIOS与显卡驱动,修复潜在兼容性问题。

需警惕的常见错误包括:强行插入不兼容的硬件、忽略静电防护、过度拧紧螺丝导致主板变形,若对某一步骤存疑,建议查阅硬件说明书或咨询厂商技术支持。

个人观点

组装笔记本电脑不仅是技术实践,更是对个性化需求的回应,通过自主选配硬件,用户能以更低成本获得更高性能,同时掌握设备的维护主动权,尽管过程存在挑战,但每一次成功开机都意味着对技术的更深理解——这种成就感,远胜于购买成品机器。