当打开手机查看屏幕参数时,经常能看到"PPI"这个专业术语,消费者在选购显示器、智能手机或平板电脑时,这项指标往往被作为衡量显示效果的重要标准,但隐藏在三个字母背后的技术原理,远比参数表上的数字更值得探究。

一、像素密度的本质解读

PPI全称Pixels Per Inch,即每英寸像素数量,是衡量显示设备精细程度的核心指标,这项参数的计算基于两个基本要素:屏幕分辨率和物理尺寸,以常见的6.1英寸手机屏幕为例,若分辨率为2532×1170像素,通过勾股定理计算对角线像素数量后除以屏幕尺寸,就能得到精确的PPI值。

这个计算公式揭示了一个关键事实:屏幕尺寸固定时,分辨率越高则PPI值越大;而相同分辨率下,屏幕尺寸越小,像素密度反而越高,这正是为什么5.8英寸的iPhone 13 Pro比6.7英寸的同系列机型拥有更高PPI值的原因。

在显示技术领域,300PPI被认为是人眼分辨率的临界点,当像素密度超过这个阈值,正常视距下肉眼就难以察觉单个像素点,但这项标准正随着显示技术的进步被不断刷新,现代旗舰手机的PPI普遍达到400-500区间。

二、应用场景的差异需求

智能手机作为近距离观看设备,对PPI的要求最为严苛,眼科研究表明,当使用距离保持在30厘米时,450PPI以上的屏幕能完全消除像素颗粒感,这也是为什么苹果的Retina显示屏和三星的Dynamic AMOLED都将像素密度控制在450-500区间。

电视屏幕的需求则完全不同,以55英寸4K电视为例,其PPI约80左右,由于观看距离通常超过2米,根据视觉暂留原理,这样的像素密度已能呈现清晰画面,盲目追求高PPI反而会造成资源浪费,这也是8K电视推广受阻的技术原因之一。

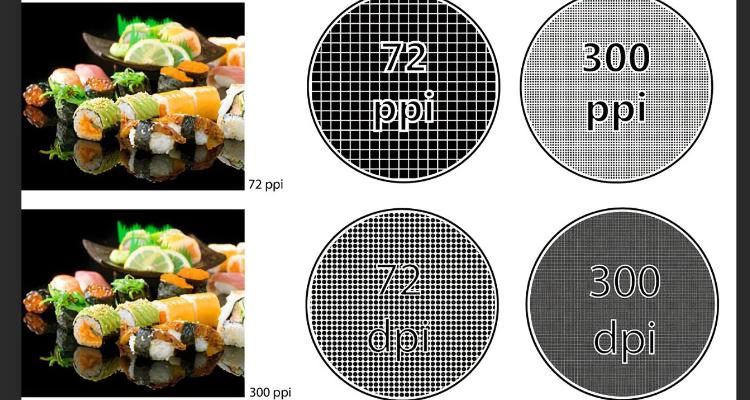

印刷行业采用PPI标准时更具灵活性,艺术画册常用300PPI确保细节还原,而户外广告因观看距离远,采用72PPI即可满足需求,这种应用差异说明,像素密度的选择必须结合具体使用场景。

三、技术发展的动态平衡

OLED屏幕的普及改变了像素密度的游戏规则,采用Pentile排列的AMOLED屏幕,其实际有效像素比标称值低约30%,这意味着标称400PPI的OLED屏幕,实际清晰度相当于350PPI的LCD屏,消费者在对比不同屏幕技术时,需要特别注意这种参数差异。

HDR技术的出现重新定义了显示质量的标准,在支持DCI-P3广色域和1000尼特亮度的屏幕上,即使PPI稍低,整体视觉体验也可能优于高PPI的传统屏幕,这种技术演进提示我们,像素密度不应成为衡量显示质量的唯一标准。

折叠屏设备的兴起带来新的技术挑战,可折叠面板需要在弯折区域保持像素一致性,这导致其PPI往往低于传统直板手机,但动态刷新率技术和色彩管理算法的进步,正在弥补物理像素密度上的不足。

四、认知误区与选择策略

将PPI等同于画质是常见误区,色彩准确度、对比度、亮度均匀性等指标同样重要,某些标称500PPI的屏幕,可能因色彩偏差反而影响观感,消费者应该综合考量多项参数,而非单纯追求数字大小。

设备匹配性常被忽视,一部400PPI的手机如果搭载低端处理器,可能在播放高码率视频时出现解码延迟,存储芯片的读写速度也会影响高分辨率内容的加载效率,这些系统层级的配合,才是决定最终体验的关键。

从技术发展轨迹观察,显示行业正在从单纯提升像素密度,转向更智能的显示优化,苹果的ProMotion自适应刷新率、华为的周冬雨排列、三星的Dynamic Tone Mapping等技术,都代表着显示质量评估体系的多维化演进,在这个趋势下,PPI将逐渐成为基础参数而非决定因素,就像处理器主频在现代芯片评价体系中的角色转变,显示技术的未来,必将是硬件精度与软件算法深度融合的新纪元。