家电维修市场鱼龙混杂已是老生常谈的话题,当空调突然罢工、冰箱发出异响,消费者往往陷入两难境地:找官方售后怕价格高,找路边小店又担心被坑,这个与民生息息相关的行业,为何始终难以摆脱"水深套路多"的标签?

乱象丛生的维修陷阱

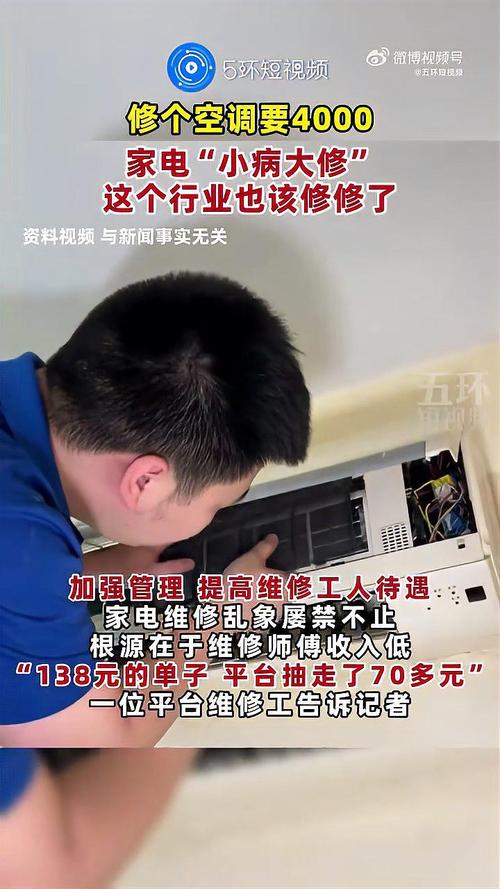

某品牌空调用户曾遭遇"氟利昂骗局",维修工上门检测后坚称需要加氟,收费680元,三天后机器再次故障,官方售后检查发现制冷剂存量正常,真正故障仅是电容老化,类似案例比比皆是:80元能修好的洗衣机排水故障,被包装成"主板损坏"收取580元;明明只需更换密封圈的燃气灶漏气问题,硬是被说成"阀门总成故障"收费上千元,这些维修工深谙消费者心理,将小病大修、无病假修玩得炉火纯青。

行业痼疾的深层病灶

维修行业信息壁垒高筑,普通消费者难以判断故障真实原因,部分第三方维修点挂靠知名品牌,实则使用翻新配件;某些网络平台展示的"官方认证"资质实为PS伪造,更值得警惕的是,某些不良商家形成灰色产业链:搜索引擎竞价排名买流量、客服话术培训、配件以次充好等环节环环相扣,让消费者防不胜防。

破局需要多维发力

-

官方售后透明化

海尔推出的"费用预估系统"值得借鉴,用户在报修时就能通过APP查看维修项目指导价,格力建立的"电子工单追踪系统",全程记录维修过程并生成电子档案,消费者可随时调阅核对,这些数字化手段有效压缩了乱收费空间。 -

第三方平台规范化

京东服务+建立的维修工程师星级评分体系,将用户评价与接单量直接挂钩,58同城推行的"维修宝典",要求服务商上传故障判断依据和更换配件编码,此类举措倒逼维修人员提升专业度。 -

消费者必修课

遇到"主板烧毁""压缩机故障"等专业术语时,可要求维修人员现场拆解指认故障部件,某市场监管部门曾制作《家电维修防坑指南》,教市民用手机拍摄维修过程,保留换下零件作为证据,掌握这些技巧,能让乱报价者有所忌惮。

监管利剑正在出鞘

上海消保委2023年推出的"维修企业白名单",通过暗访抽查建立诚信档案,广州试点的"家电维修保险",用户支付基础服务费后,维修金额超过保额部分由保险公司核验支付,这些创新监管模式正在全国铺开,为行业戴上"紧箍咒"。

家电维修本质是技术服务业,不应成为信任洼地,当消费者学会用知识武装自己,当监管能用科技穿透信息迷雾,当企业愿用透明换取口碑,这个困扰百姓多年的民生痛点终将找到破解之道,毕竟,修好的不仅是机器,更是人与人之间的信任纽带。