人工智能技术正在逐步改变各行各业的工作方式,掌握如何构建AI模型已成为一项重要技能,无论是企业优化业务流程,还是个人探索创新方向,理解模型构建的核心逻辑都能带来实际价值,以下将从实践角度拆解AI模型构建的全流程,并提供可操作的思路。

明确目标与场景

构建模型前,需清晰定义应用场景,医疗领域的影像识别与金融行业的风险预测,对数据特征和算法选择有本质区别,建议通过三个维度定位需求:

- 业务问题是否具备可量化特征

- 现有数据是否满足模型训练要求

- 预期结果是否需要实时动态调整

例如某物流企业需要预测货运延迟概率,需先确定历史订单数据是否包含天气、路线、承运商等关键字段,再决定采用时间序列分析还是监督学习算法。

数据准备的核心要点

优质数据决定模型性能上限,某电商平台的实践表明,经过系统化处理的数据能使预测准确率提升40%,数据准备应着重关注:

- 多源数据融合:整合数据库日志、用户行为埋点、第三方API等不同来源

- 特征工程处理:对非结构化文本进行词向量转化,对时间戳数据提取星期、季节等维度

- 数据质量校验:建立异常值检测机制,例如通过箱线图识别数值型字段离群点

某智能客服项目在数据清洗阶段发现,超过15%的对话记录存在标注错误,通过建立双重验证机制显著提升了训练集质量。

算法选择与模型训练

根据任务类型选择基础框架:

- 图像识别优先考虑卷积神经网络

- 自然语言处理常用Transformer架构

- 时序预测可尝试LSTM网络

参数调优时建议采用网格搜索与随机搜索结合的方式,某自动驾驶团队在模型迭代中发现,将学习率从0.01调整为动态衰减策略,使目标检测准确率提升了12个百分点,训练过程中要监控损失函数曲线,当验证集误差连续3个epoch未下降时,可提前终止训练防止过拟合。

模型评估与优化策略

建立多维评估体系:

- 分类问题关注精确率、召回率、F1值

- 回归问题侧重MAE、RMSE指标

- 聚类效果使用轮廓系数评估

某银行反欺诈系统通过引入ROC曲线分析,在保证98%召回率的同时,将误报率降低了7%,模型部署后需建立持续监控机制,当预测结果分布偏移超过阈值时触发再训练流程。

工程化落地注意事项

将实验环境的模型转化为生产系统时,要着重考虑:

- 推理速度优化:通过模型剪枝、量化技术压缩体积

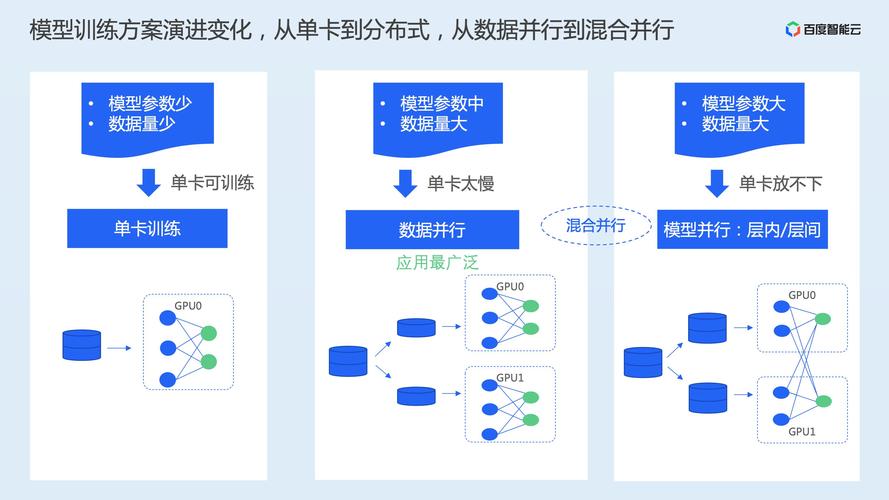

- 资源消耗平衡:在GPU加速与成本控制间寻找最优解

- 可解释性增强:使用SHAP值等方法呈现特征重要性

某制造业企业部署缺陷检测模型时,通过TensorRT优化使推理耗时从230ms降至85ms,满足产线实时检测需求。

持续迭代的关键

模型的衰退周期正在缩短,建议建立:

- 数据回流通道:收集线上预测结果与真实反馈

- 自动化训练管道:当数据积累到阈值时触发迭代

- 版本对比机制:AB测试评估新模型效果

某推荐系统团队设置每日增量训练机制,使CTR指标保持每月2%-3%的稳定增长。

从技术探索到实际落地,AI模型构建是系统工程,工具和算法的进步正在降低技术门槛,但解决问题的思维逻辑才是核心竞争力,当看到某个AI应用时,不妨思考其背后的建模逻辑——这可能比算法本身更能带来启发,模型构建没有标准答案,持续试错、快速迭代才是应对复杂场景的有效路径。