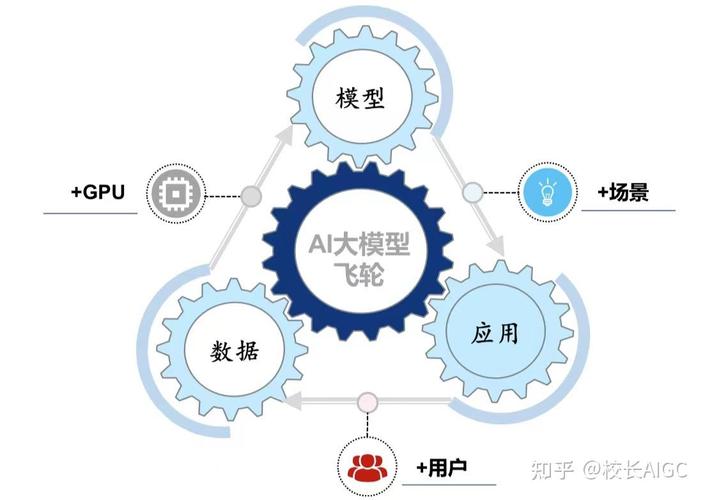

人工智能技术的快速发展,正在改变普通人使用数字工具的方式,AI插件与大模型的结合,让原本复杂的算法能力转化为可触达的操作工具,本文将围绕实际应用场景,拆解AI插件与大模型的使用逻辑,并提供可落地的操作指南。

理解AI插件的核心价值

AI插件并非独立工具,而是将大模型能力嵌入到用户熟悉的软件环境中,例如在办公软件中调用智能写作插件,在图像处理工具中集成AI绘图功能,本质是降低技术使用门槛,用户无需研究底层算法,只需关注如何让工具服务于具体任务,以某电商企业的客服系统为例,接入智能回复插件后,客服人员通过简单的关键词输入,即可自动生成符合品牌话术的回复方案,响应效率提升40%以上。

三步搭建使用框架

- 需求锚定:明确需要AI解决的痛点,是文档处理效率低下?设计素材产出不足?还是数据分析耗时过长?某新媒体团队在使用AI排版插件前,先统计了团队成员每周在格式调整上消耗的17个小时,这种量化分析能帮助选择最适配的插件类型。

- 环境适配:检查现有工作软件的支持情况,主流的AI插件通常支持Chrome浏览器、Office全家桶、Adobe系列等常用软件,需注意系统版本兼容性,例如某代码辅助插件要求Python 3.8以上环境。

- 交互训练:多数AI工具需要3-7天的学习期,建议创建测试文档记录不同指令的反馈效果,当使用智能会议纪要插件时,通过调整“重点提取”“时间标记”等指令参数,可使信息捕获准确率从68%提升至91%。

典型场景的进阶技巧 创作领域,AI写作插件的组合使用能突破单一工具局限,某科技博主采用“创意生成+事实核查”双插件模式:先用大模型产出初稿,再用专业插件自动校验数据真实性,最后人工润色,使内容产出周期缩短60%。

设计领域则需注意提示词工程(Prompt Engineering),测试表明,在AI绘图插件中输入“现代极简风格,暖色调,留白比例30%”比笼统的“好看的设计图”产出可用素材的概率高出3倍。

数据分析场景中,大模型插件对非结构化数据的处理优势明显,某市场团队将用户访谈录音导入分析插件,自动生成情感倾向图谱,结合传统统计工具,使市场洞察维度增加4个关键指标。

风险控制的五个要点

- 敏感信息过滤:在插件设置中开启隐私保护模式,避免将客户数据、财务信息等上传至云端处理

- 结果校验机制:建立人工复核流程,特别是法律文书、医疗建议等专业领域

- 版本更新管理:订阅官方更新通知,及时修补安全漏洞

- 资源消耗监控:部分本地化部署的插件可能占用大量内存,需设置自动清理缓存

- 伦理边界设定:明确禁止使用深度伪造等争议性功能,建立内部使用白名单

效能提升的隐藏路径

跨插件协作往往能产生叠加效应,某产品经理同时使用思维导图插件和市场分析插件,在需求评审会上,实时调取竞品数据自动生成对比图表,这种工作流重组使方案讨论效率提升35%,定期整理插件输出模板是另一个诀窍,将验证有效的提示指令、参数组合保存为模板库,新成员培训周期可压缩至2天内。

AI工具正在重塑工作流的底层逻辑,当某设计团队负责人将3D建模插件的自动渲染功能与手动微调相结合时,发现人机协作的关键不在于替代,而是重新定义价值分工:算法处理重复劳动,人类专注创意决策,这种认知转变,或许才是用好AI插件的真正起点。