印章设计作为传统文化与现代艺术的结合体,近年来随着人工智能技术的介入,逐渐展现出新的创作可能性,本文将详细解析如何利用AI工具生成符合专业要求的印章模型,并探讨在创作过程中需要注意的核心要点。

AI生成印章模型的基本逻辑

AI绘制印章的核心在于对图像特征的学习与重构,通过深度学习算法,AI能够识别传统印章中的关键元素,包括篆书字体、边框纹样、留白比例以及阴阳刻法的差异,以生成对抗网络(GAN)为例,模型通过大量篆刻作品的数据训练,逐渐掌握线条的粗细变化、刀痕质感的模拟能力,最终生成具备传统审美特征的印章图案。

在实际操作中,用户可通过输入文字描述(如“圆形朱文印,篆书‘金石为开’,边缘残破效果”)或上传参考图,引导AI生成初步模型,部分工具如MidJourney支持添加风格关键词(汉代官印风格”“金石拓片质感”),进一步细化输出结果。

主流AI工具的操作对比

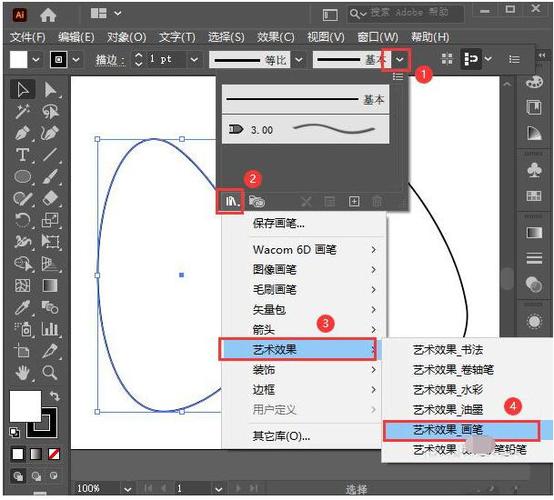

目前适用于印章设计的AI工具可分为三类:

- 通用图像生成工具:如DALL·E 3、Stable Diffusion

- 优势:支持高度自定义的文本指令,适合创意发散。

- 局限:需精确描述篆刻细节(如“刀锋转折角度为75度”),否则易出现结构错误。

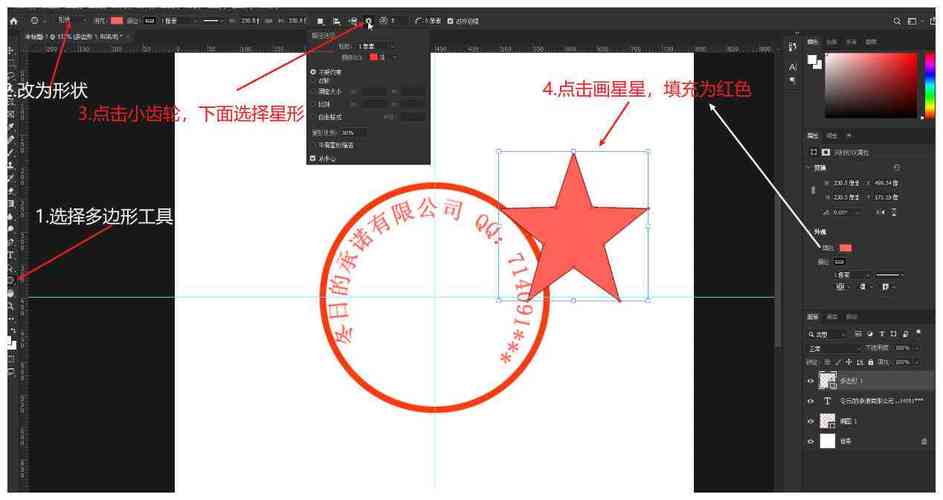

- 专业设计插件:如Photoshop的Firefly工具集

- 优势:可直接在图层中调整AI生成的印章透明度、叠加效果,便于与企业LOGO融合。

- 案例:某品牌印章设计中,通过“内容感知填充”功能自动补全残缺边框,效率提升60%。

- 垂直领域模型:如国内开发的“印谱AI”

优势:内置九叠篆、鸟虫书等特殊字体库,支持一键生成符合公章规范的防伪纹路。

提升AI印章专业度的关键技巧

字体选择的科学性

篆书字体的准确性直接影响印章的专业性,建议在AI生成后,使用书法字典类App(如“书法大全”)进行比对。“山”字在秦代小篆中需呈现左右对称的弧形结构,若AI输出笔划僵直,需手动修正。

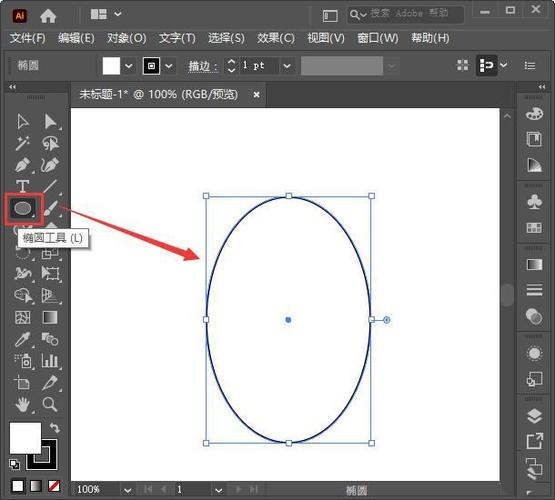

布局的视觉平衡法则

传统印章讲究“疏可走马,密不透风”,利用AI工具的网格辅助线功能,可检查文字与边框的间距是否均匀,针对圆形印章,推荐采用“十字中轴线定位法”,将主体文字集中于圆心区域。

文化符号的合理融入

生肖图案、云纹等元素需符合印章用途,企业公章应避免龙纹等皇家元素,而艺术收藏章可添加瓦当纹样,通过ControlNet插件锁定关键元素的位置,可防止AI过度自由发挥导致文化误用。

常见问题与优化方案

问题1:AI生成的边框残缺不自然

- 解决方案:在提示词中强调“金石风化效果”,并设置噪点参数在20%-30%之间,若仍不理想,可导入Procreate手动添加剥落痕迹。

问题2:多文字印章排列混乱

- 优化步骤:

① 使用“分步生成”策略:先让AI生成单字篆书,再通过排版工具组合;

② 在Stable Diffusion中启用“高密度文本”优化模型,降低字符粘连概率。

问题3:红白文效果模糊

- 技术要点:将输出分辨率设置为至少1500×1500像素,并选择矢量图格式(如SVG),确保阳刻与阴刻区域边界清晰。

AI与人工协作的创作范式

尽管AI大幅降低了印章设计的门槛,但机器无法替代人类对文化内涵的理解,一名合格的篆刻师在AI辅助创作时,仍需把控三个维度:

- 历史合规性:战国玺印不得出现唐代才出现的垂露篆;

- 场景适配性:电子签名用印章需简化细节以保证缩放后的清晰度;

- 艺术独创性:通过AI生成的数百个草图中筛选出最具神韵的雏形,再进行二次创作。

某非遗传承人的实践表明,AI可将设计初稿耗时从3天压缩至2小时,但最终定稿仍需8-10小时的手动精修,这种“AI粗加工+人工精雕琢”的模式,正在成为行业新标准。