理解AI模型的基本概念

人工智能(AI)模型是当今技术领域的核心工具之一,它是一种通过大量数据训练而成的算法,能够完成特定任务,例如生成文本、识别图像或预测结果,对普通用户而言,掌握AI模型的玩法并不需要高深的编程知识,但需要明确目标并熟悉基本逻辑。

明确你使用AI模型的目的是什么,是想用它辅助创作内容?还是分析数据?或是进行娱乐互动?不同目标对应不同的模型选择和应用方式,生成文本可以选择语言类模型(如ChatGPT),处理图像则需依赖视觉类模型(如Midjourney)。

选择适合的AI工具

当前开放的AI模型种类繁多,既有通用型工具,也有垂直领域专用工具,以下是几类常见模型及其适用场景:

-

文本生成模型

- 适合撰写文章、编写代码、翻译语言或生成创意文案。

- 推荐工具:ChatGPT、Claude、文心一言。

-

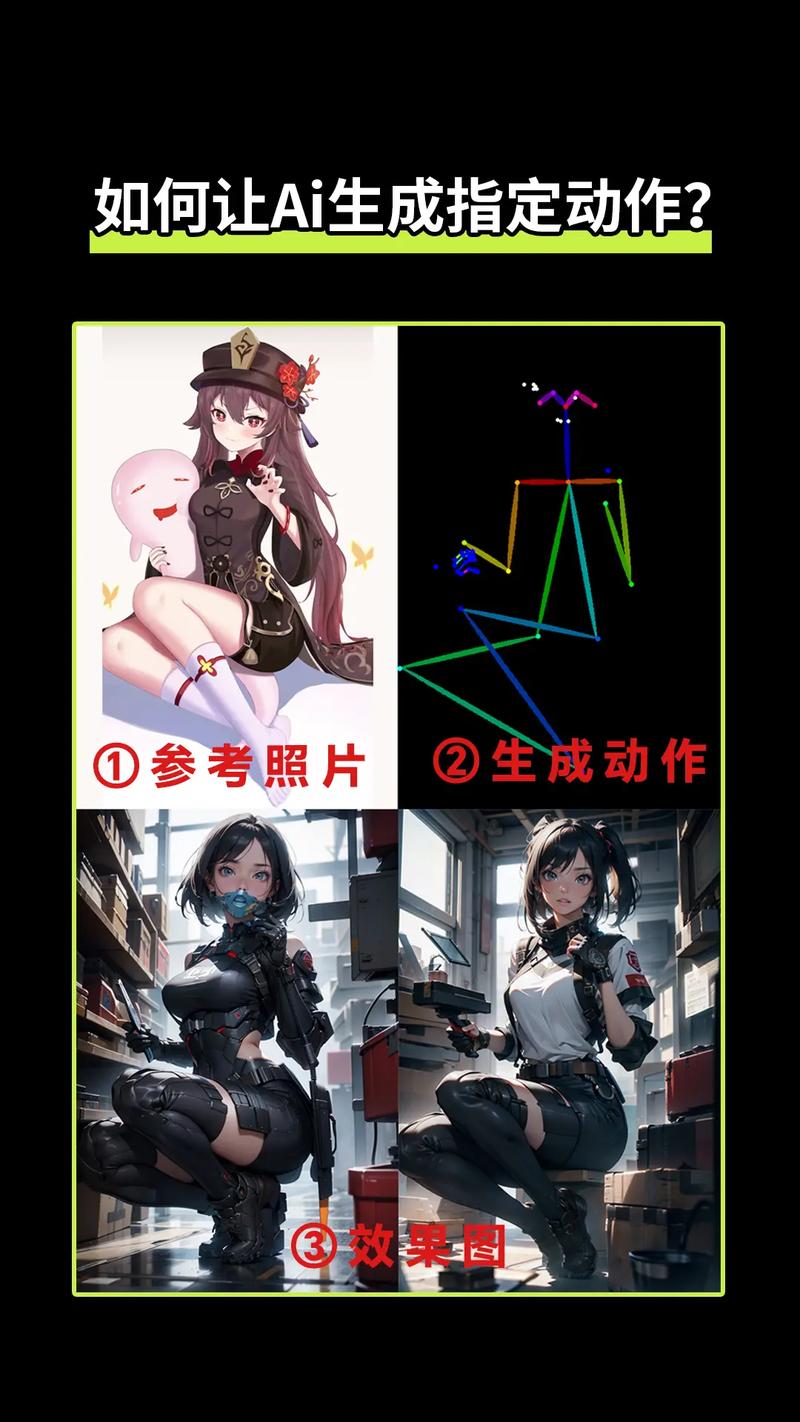

图像生成模型

- 可根据文字描述生成图片,或对现有图像进行风格迁移。

- 推荐工具:Stable Diffusion、DALL·E 3、Midjourney。

-

数据分析模型

- 用于预测趋势、分类数据或挖掘潜在规律。

- 推荐工具:Google的Vertex AI、Hugging Face开源库。

选择工具时需考虑两个因素:易用性和功能匹配度,对于新手,建议从界面友好、操作简单的平台入手,逐步进阶到复杂功能。

掌握基础操作技巧

即使是最强大的AI模型,也需要正确的输入方式才能发挥价值,以下是几个关键技巧:

清晰描述需求(Prompt设计)

AI模型的输出质量高度依赖输入的指令,模糊的指令会导致结果偏离预期,若想让AI生成一篇关于“环保”的文章,需明确主题方向、风格和字数:

- 错误示例:“写一篇环保的文章。”

- 正确示例:“以‘垃圾分类’为核心,写一篇800字左右的科普文,语言通俗易懂,适合中学生阅读。”

利用迭代优化结果

首次生成的答案未必完美,可通过多次调整指令逐步优化,生成一张“未来城市”的图片后,若觉得色彩过于暗沉,可补充指令:“增加暖色调灯光,突出科技感”。

设置约束条件

通过限制输出范围,避免结果过于宽泛。

- 在代码生成中,指定编程语言和框架;

- 在数据分析中,限定时间范围或变量类型。

进阶玩法:自定义与调参

对于希望深入探索的用户,可以尝试以下方法:

微调模型(Fine-tuning)

部分平台允许用户上传自有数据,对通用模型进行针对性训练,用公司内部的客服对话数据微调模型,使其更贴合业务场景。

参数调整

部分AI工具提供参数设置功能,如:

- 温度值(Temperature):控制输出的随机性,值越高,结果越创新;值越低,结果越保守。

- 最大生成长度:限制文本或生图细节的复杂程度。

多模型协作

将不同模型的优势结合,

- 用ChatGPT生成视频脚本,再用RunwayML生成对应画面;

- 用数据分析模型提取结论,再用文本模型转化为报告。

规避常见误区

在探索AI模型的过程中,需注意以下问题:

过度依赖生成结果

AI的输出可能存在错误或偏见,需人工审核和修正,生成的历史资料需核对事实,代码需测试运行。

忽视隐私与版权

避免向公开模型输入敏感信息(如个人身份证号、公司机密),同时确保生成内容不侵犯他人知识产权。

盲目追求复杂技术

初级用户无需急于研究底层算法,应先熟练应用场景,再逐步深入原理。

个人观点

AI模型的“可玩性”在于它降低了技术门槛,让每个人都能成为创造者,但真正发挥其价值,需要结合清晰的逻辑与持续实践,无论是用AI提升工作效率,还是激发创意灵感,关键在于保持探索心态——从一个小目标开始,逐步积累经验,最终形成自己的使用方法论,技术永远在迭代,但人与工具的协作能力,才是竞争力的核心。