如果将人工智能比作一辆汽车,算法模型就是它的引擎,这个引擎的制造过程融合了数学原理、工程实践与人类智慧,每一步都决定着最终性能的优劣,从零开始构建能解决实际问题的智能系统,需要跨越多个专业领域的鸿沟。

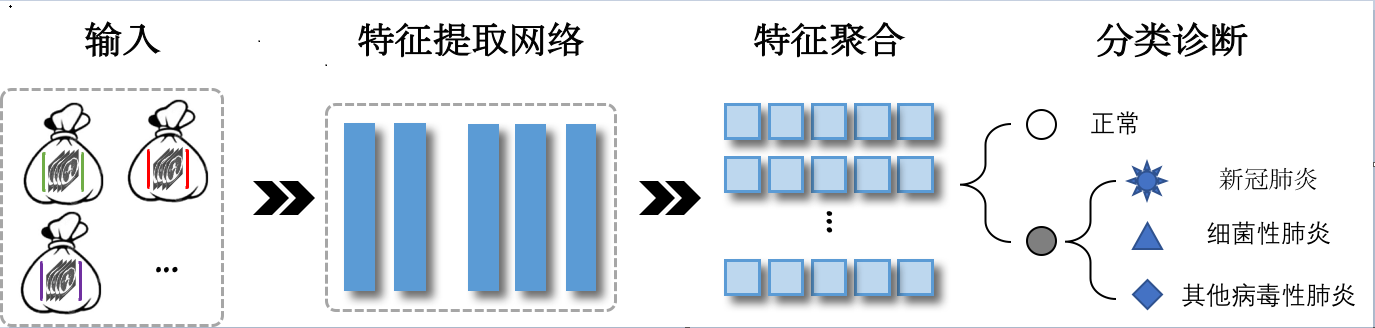

构建算法模型的第一步是明确目标,开发团队需要与领域专家深度合作,将模糊的"提高效率"转化为可量化的技术指标,医疗影像识别场景中,目标可能被定义为"在十万张X光片中准确识别直径3毫米以上的病灶",金融风控领域则需要将"降低坏账率"转化为具体的特征工程参数,这个阶段形成的需求文档往往包含数十项技术指标,构成后续研发的导航图。

数据工程是模型诞生的基石,真实的业务场景中,原始数据常以碎片化形态存在,某电商平台构建推荐系统时,需要整合用户点击流、订单记录、客服对话等12个数据源的异构数据,清洗环节要处理超过35%的缺失值,运用马尔可夫链预测补全关键字段,标注工作更需专业团队介入,医学影像标注需要执业医师参与,法律文书分类需要律师制定标签体系,这个过程往往占据整个项目60%以上的时间成本。

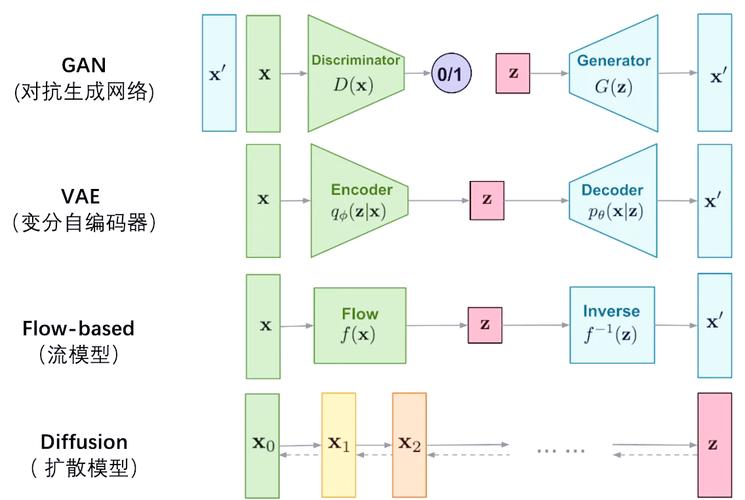

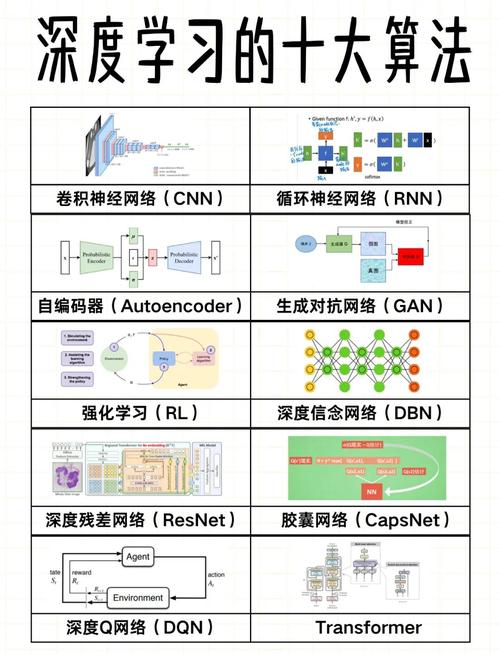

模型架构设计展现工程师的创造力,在图像识别领域,卷积神经网络的层级设计如同搭建积木,输入层接收224x224像素的图像,经过5个卷积模块提取特征,最终通过全连接层输出分类结果,自然语言处理中,Transformer架构通过自注意力机制,让模型学会捕捉"银行"在不同语境中的多重含义,这些设计既要符合数学规律,又要考虑算力消耗,工程师常在模型精度与推理速度间寻找平衡点。

训练过程是模型获得智能的核心阶段,在GPU集群上,模型开始接触海量数据,初期参数随机分布的状态逐渐改变,就像新生儿通过感官认识世界,损失函数如同严厉的导师,不断指出预测结果与真实值的差距,反向传播算法将误差层层分解,优化器则以0.001的学习率微调数百万个参数,这个过程可能持续数周,期间工程师需要监控20多项指标,防止模型陷入局部最优陷阱。

验证环节确保模型落地可靠性,在金融场景,需用跨周期数据测试模型稳定性:用2015-2019年数据训练,用2020年疫情期数据验证,工业质检系统要模拟不同光照、角度的拍摄条件,对抗测试中,工程师会故意制造噪点图像,检验OCR系统的鲁棒性,这个阶段可能淘汰70%的初期模型,幸存者才能进入部署流程。

持续迭代赋予模型生命力,部署上线的模型并非终点,用户反馈构成新的训练数据,社交平台的内容审核系统每周更新模型参数,适应网络用语的变化,智能客服系统通过分析未解决的工单,发现知识盲区并针对性加强训练,这种动态进化机制,使三年前训练的模型仍能处理新兴的支付诈骗手段。

当我们在医院看到AI辅助诊断系统,或使用智能语音助手时,背后是数百名工程师年的工作量,从数学公式到实际应用,算法模型的诞生之路充满挑战,这不仅是技术演进的过程,更是人类将抽象思维转化为数字智能的非凡旅程。

真正有价值的AI模型不应停留在实验室准确率数字上,当它能够理解方言老人语音指令中的情感,能在CT影像中发现医生忽略的细微阴影,能在交通调度中平衡效率与安全,技术的价值才真正显现,这个过程需要开发者保持敬畏——对技术的敬畏,对应用场景的敬畏,对每个可能被模型影响的生命个体的敬畏。