如何为AI模型精准设定尺寸:释放性能的关键一步

想象一下,你是一位技艺精湛的裁缝,面对一位新客户,是直接拿起剪刀裁剪最昂贵的布料,还是先仔细测量身形、询问场合需求?为AI设定模型尺寸亦是如此——绝非随意选取数字,而是融合目标、资源与智慧的精密决策。

模型尺寸:不止是数字,更是能力边界

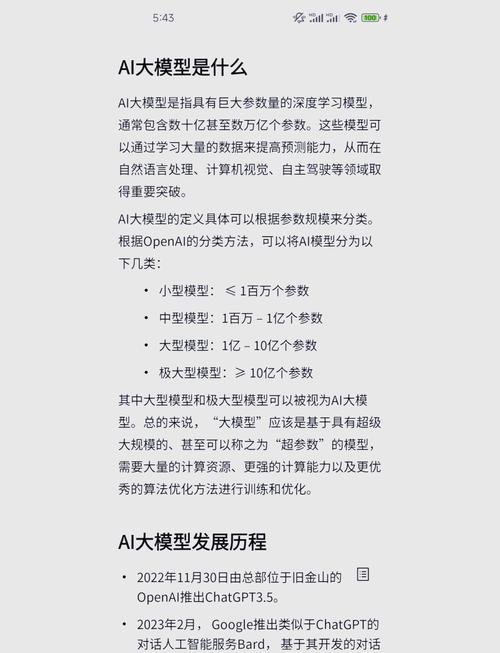

模型尺寸通常指其包含的参数数量,参数如同大脑的神经元连接,数量级直接影响模型的:

- 学习容量: 大模型能捕捉更复杂的数据模式,理解更微妙的语义。

- 推理能力: 在图像识别、自然语言生成等任务上,更大的模型往往表现更优。

- 资源消耗: 训练与部署所需计算力、内存、存储空间及能耗随之激增。

- 速度表现: 小尺寸模型响应更快,更易部署在手机等终端设备。

“最佳尺寸”根本不存在,关键在于:在特定场景下,找到性能需求与资源限制之间的黄金平衡点。

确定尺寸:你的目标与数据是核心坐标

盲目追求“更大更强”只会陷入资源黑洞,精准设定尺寸前,请清晰回答:

- 任务核心是什么? 是图像分类、实时翻译,还是生成创意文本?简单任务(如垃圾邮件识别)可能只需百万级参数的小模型;而GPT-4级别的千亿参数巨兽,才驾驭得了开放域深度对话的复杂性。

- 你对精度的底线在哪? 医疗影像诊断容错率极低,往往需要更大模型确保高精度;而新闻摘要的轻度误差或许可以接受,换取更快的响应速度。

- 数据规模与质量如何? 模型尺寸必须与训练数据匹配,庞大的高质量数据集能喂饱大模型,释放其潜力;有限或嘈杂的数据下,大模型反而容易“学偏”(过拟合)。

- 部署环境有何限制? 模型最终需在何处运行?手机App要求模型小巧(常低于100MB);云服务器则可承载更大模型,但需考量推理成本与延迟。

实操设定:从理论到落地的路径

明确了目标与约束,设定尺寸进入实操阶段:

-

研究基准模型:

- 查阅你任务领域的经典模型(如ResNet图像分类、BERT文本处理),了解其参数规模与性能表现。

- 开源社区(Hugging Face Model Hub等)是宝库,提供各种尺寸的预训练模型供参考。

-

从小开始,迭代优化:

- 推荐策略: 优先选择已知表现良好的、较小尺寸的基准模型(如BERT-base 1.1亿参数)。

- 使用你的数据集进行微调。

- 严格评估其在验证集上的性能(精度、召回率、F1值、推理速度)。

- 若性能不足,逐步尝试更大尺寸的同类模型(如BERT-large 3.4亿参数),比较提升幅度与资源开销增幅。

-

架构调整:宽度与深度的艺术:

- 深度(层数): 增加层数能提升模型复杂度,捕捉更深层次特征,但也增加训练难度和梯度消失风险。

- 宽度(每层神经元数): 增加宽度让单层学习能力更强,计算更并行化,但参数爆炸式增长。

- 实践建议: 优先尝试增加深度,因其效率常优于单纯增加宽度,利用残差连接等技术缓解深层网络训练难题。

-

利用模型压缩技术(后优化):

- 当必须部署大模型至受限环境时,这些技术是救星:

- 知识蒸馏: 训练小模型模仿大模型的行为。

- 剪枝: 移除网络中冗余或不重要的连接。

- 量化: 降低参数数值精度(如32位浮点到8位整数)。

- 这些方法能在保持性能接近原模型的前提下,显著缩小模型尺寸、提升速度。

- 当必须部署大模型至受限环境时,这些技术是救星:

-

工具辅助:

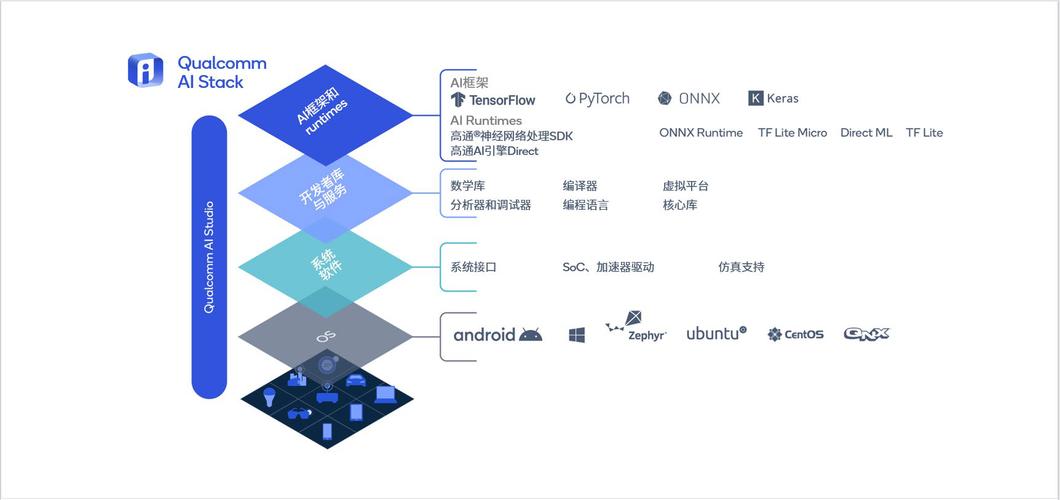

- 深度学习框架: PyTorch, TensorFlow 等提供了灵活构建不同尺寸模型的工具。

- 模型分析库: 如

torchinfo可快速输出模型参数总量、各层尺寸。 - 性能监控: 训练时密切关注GPU/CPU内存占用、显存利用率,它们是模型是否“过大”的直接信号。

关键原则与常见陷阱

- 数据质量 > 模型大小: 投入精力清洗、增强数据,其回报常远胜于盲目增大模型,劣质数据下的大模型,如同噪音放大器。

- 评估指标需多维: 别只盯着测试集精度,推理延迟、内存峰值、能耗同样关键,尤其对端侧应用。

- 警惕过拟合: 若训练精度远高于验证精度,模型可能“死记硬背”了训练数据,此时增大模型无益,应加强正则化或扩充数据。

- 成本意识贯穿始终: 训练超大模型的成本(时间、算力、金钱)可能远超其带来的边际收益,商业落地需精算ROI。

模型尺寸的设定是AI实践中一项融合了技术判断与成本考量的关键技艺,它不是一次性的参数输入,而是伴随项目目标、数据演进和硬件环境持续优化的动态过程,优秀的工程师如同老练的船长,懂得在性能的海洋与资源的礁石间灵活掌舵,与其追逐参数规模的虚幻王座,不如脚踏实地,让每一比特计算资源都精准服务于价值创造的核心目标——这,才是AI模型尺寸设定的终极智慧。

“最大的模型并非总是最优解,最合适的尺寸才是工程艺术的体现,在算力与需求的拉锯中,克制往往比扩张更需要洞见。” —— 一位专注模型优化的工程师