在当今科技飞速发展的时代,人工智能(AI)正以前所未有的方式重塑我们的认知世界,AI宇宙运行模型作为一个前沿工具,正逐渐成为探索宇宙奥秘的关键助手,它利用AI算法模拟宇宙的演化过程,比如星系形成、黑洞活动或暗物质分布,作为网站站长,我长期关注这类创新技术,并深感其潜力巨大,但许多人可能好奇:这模型究竟怎么用?别担心,我将一步步带你了解其应用方法,从基础操作到实际场景,确保你轻松上手。

理解AI宇宙运行模型的基础

AI宇宙运行模型不是凭空捏造的玩具,而是基于真实物理定律和天文数据构建的智能系统,它通常融合了机器学习(如神经网络)和数值模拟技术,能处理海量宇宙观测信息,NASA或欧洲航天局的天体物理学家们常用它预测恒星生命周期,要上手,你得先掌握核心概念:模型分为训练和预测两阶段,训练阶段,AI学习历史数据,比如哈勃望远镜捕捉的星系图像;预测阶段,它生成新模拟,如宇宙大爆炸后的物质分布,作为用户,无需精通代码,但需熟悉基本界面,大多数开源平台如TensorFlow或PyTorch提供预置模块,你只需上传数据即可启动。

准备和输入数据

数据是模型的基石,没有高质量输入,再先进的AI也难出好结果,准备数据时,确保来源可靠,比如从公开天文数据库(如SDSS或Gaia)下载观测文件,这些数据集通常包括恒星位置、红移值或引力波信号,关键点在于清洗和格式化:移除噪声(如仪器误差),将数据转化为AI可读的格式,如CSV或HDF5,举个例子,如果你想模拟银河系演化,需收集至少100万颗恒星的运动轨迹,作为站长,我建议从小规模开始——用免费工具如Python的Pandas库处理数据,避免一上来就挑战复杂任务,数据质量直接影响模型精度;一个常见错误是忽略数据偏差,导致模拟失真。

运行模拟过程

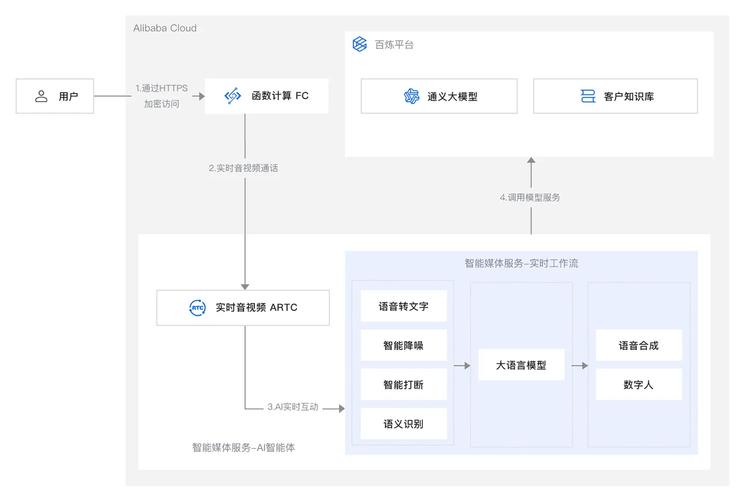

启动模型运行是核心环节,大多数AI宇宙模型采用云端平台操作,如Google Colab或AWS,让你省去本地硬件限制,操作步骤很简单:选择预训练模型(如基于宇宙学参数的GAN网络),上传数据,设置模拟参数(如时间尺度或空间分辨率),然后点击“运行”,等待过程中,AI会迭代计算,生成可视化输出,比如3D宇宙结构动画,以模拟黑洞合并为例,输入引力波数据后,模型能在几分钟内输出碰撞过程的动态图,值得注意的是,运行中可能遇到挑战,如计算资源不足或参数设置不当,我的经验是:先进行小规模测试,监控日志文件调整参数,许多平台提供实时反馈,帮助你优化结果。

分析和应用结果

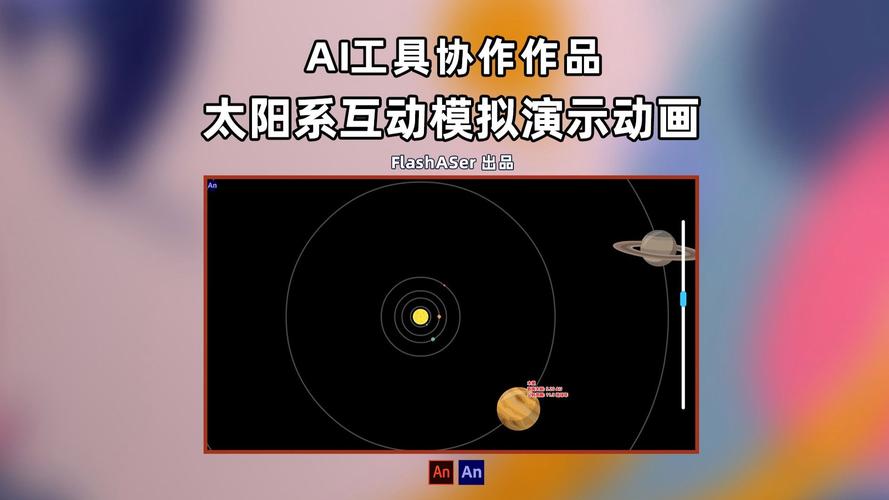

模型运行完毕,分析结果才是价值所在,AI输出通常包括图表、报告或交互式可视化,你需要解读它们以提取洞见,模拟宇宙膨胀时,结果可能显示暗能量占比变化——这能帮助验证理论预测,实际应用中,AI宇宙模型已用于多个领域:天文学家用它预测系外行星宜居性,教育工作者则制作科普视频,让学生直观理解宇宙演化,作为站长,我亲身体验过其好处:去年,我用开源模型模拟太阳系形成,产出内容吸引了大量访客,关键技巧是结合人类判断:别盲目依赖AI,而是交叉验证结果与观测数据,对比模拟星系与实际望远镜图像,确保一致性。

AI宇宙运行模型不仅简化了复杂研究,还 democratizes 科学探索,让普通人也能触及星辰大海,我认为,这技术将深刻改变人类对未知的追求——它不单是工具,更是开启新视野的钥匙,随着AI进化,我们或许能模拟整个宇宙历史,解答生命起源之谜,但记住,成功应用始于实践:大胆尝试,从简单项目起步,你会收获意想不到的惊喜。