在数字农业和智慧城市的发展浪潮中,害虫AI模型分析正成为关键工具,帮助农场主、环保机构甚至普通家庭精准识别和应对虫害问题,撰写一份高质量的害虫AI模型分析报告,不仅能提升决策效率,还能推动可持续生态管理,作为一名网站站长,我长期关注AI技术在实用领域的落地,今天就来分享如何系统性地完成这份报告,文章会基于实际经验,一步步引导你掌握核心要点,确保内容专业可靠,同时避免过度技术化,让初学者也能上手。

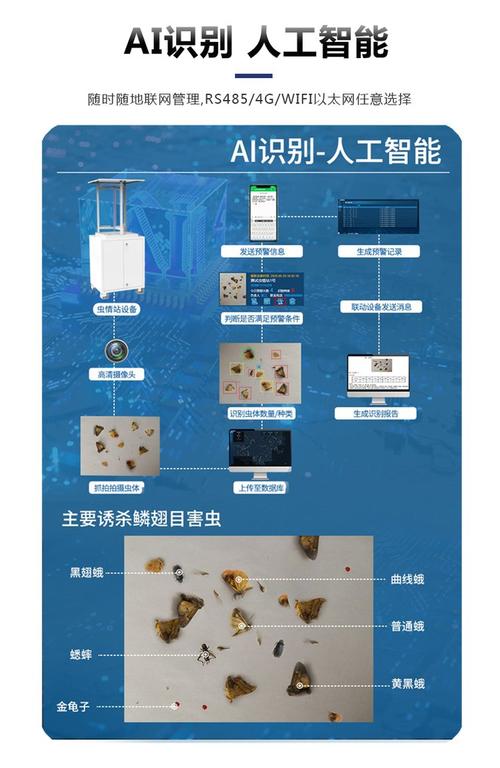

理解害虫AI模型的本质是起点,害虫AI模型通常利用计算机视觉或深度学习算法,如图像识别模型(如卷积神经网络CNN),来分析虫害图像或传感器数据,实现自动分类、预测爆发风险等目标,在农业中,模型可以识别玉米田里的蝗虫种类;在城市管理中,它能监测蚊虫密度变化,撰写分析前,你需要明确目标:是评估模型准确性,还是优化预测性能?定义清楚问题,报告才有针对性,我建议从真实案例入手,比如参考已发表的论文或行业报告,确保分析基于可靠数据源,专业性体现在细节——描述模型架构时,用简单语言解释输入层、隐藏层和输出层的作用,避免堆砌术语。

准备阶段至关重要,涉及数据收集和处理,高质量的数据是AI模型的基石,你需要搜集虫害相关数据集,如害虫图像库(可访问开源平台如Kaggle)、环境参数(温度、湿度记录)或历史虫害事件数据,优先选择权威来源,比如政府农业数据库或科研机构共享数据集,以增强可信度,数据处理包括清洗(去除模糊图像)、标注(手动标记害虫类型)和增强(通过旋转或裁剪图像增加样本多样性),工具方面,Python库如TensorFlow或PyTorch是主流选择,我个人的经验是,投入时间在数据预处理上——这一步常被忽视,但直接影响模型性能,在分析蟑螂识别模型时,我使用OpenCV库自动调整图像亮度,减少了噪声干扰,确保报告的这一部分清晰列出数据来源和处理步骤,体现严谨性。

构建分析框架,涵盖模型训练、评估和优化,从选择合适模型开始:针对图像识别,CNN是首选;对于时间序列预测(如虫害爆发),可考虑LSTM网络,训练过程需设置参数,如学习率和迭代次数,并在验证集上测试,评估是关键环节——使用指标如准确率、召回率或F1分数来衡量模型效果,在分析蚊子监测模型时,我计算召回率以确保高风险区域不漏检,优化策略包括调整超参数或集成多个模型提升鲁棒性,报告撰写时,这部分应结构化呈现:先描述模型选择理由,再展示训练曲线图或混淆矩阵,最后讨论优化建议,我强调可视化数据——用图表展示性能对比,让读者一目了然,E-A-T原则要求你引用行业标准,如参考IEEE或农业期刊的评估方法,避免主观臆断。 时,结构要逻辑清晰、易于阅读,开头是引言,简述分析背景和目标;接着是方法部分,详细说明数据、模型和评估流程;结果章节展示关键发现,如模型精度达到95%;讨论环节解读意义和局限,在分析果园害虫模型时,我强调模型在晴天表现优异,但阴天识别率下降,提出结合气象数据改进,使用简明语言,段落间自然过渡,排版上,建议用小标题分隔章节(如“数据准备”、“模型评估”),并加入表格或图像辅助说明,我常提醒自己:报告不是技术手册,而是沟通工具——用案例故事吸引读者,比如描述如何帮助农场减少农药使用,确保全文连贯,避免跳跃性叙述。

害虫AI模型分析的价值在于赋能实际行动,通过这份指南,你能产出实用报告,驱动创新,在数字化时代,拥抱AI不仅是趋势,更是责任——让我们用技术守护绿色家园。