AI大模型正迅速成为数字经济时代的关键生产力工具,无论是科技巨头还是初创团队,都在积极探索如何将这项技术转化为切实的商业回报,其盈利逻辑并非单一,而是围绕技术核心延伸出多层次、跨行业的价值创造模式。

核心盈利模式一:提供专业化模型服务(MaaS - Model as a Service)

这是最直接且普遍的商业模式,企业通过API接口或云端平台,向开发者或企业客户提供经过训练的AI模型调用服务,按使用量(如调用次数、处理时长、生成Token数量)或订阅套餐收费。

- 基础模型API服务:提供文本生成、代码编写、多模态生成(图文、视频)等通用能力的接口,客户按需调用,为自身产品注入AI能力,无需从头训练模型,极大降低了使用门槛,定价策略通常是阶梯式的,使用量越大,单价越低。

- 垂直行业精调模型:通用大模型虽强,但在特定专业领域(如法律、医疗、金融、教育)可能表现不够精准,针对这一痛点,可以对基础模型进行领域特有的数据和知识进行精调(Fine-tuning),打造出专业版模型,这类模型因其更高的准确性和专业性,可以收取更高的服务费用,客户也愿意为能解决实际业务难题的专用工具付费。

核心盈利模式二:开发AI原生应用产品

直接基于大模型能力,开发面向终端用户(To C)或企业(To B)的软件应用(SaaS),通过订阅费、内购或一次性买断的方式获得收入。

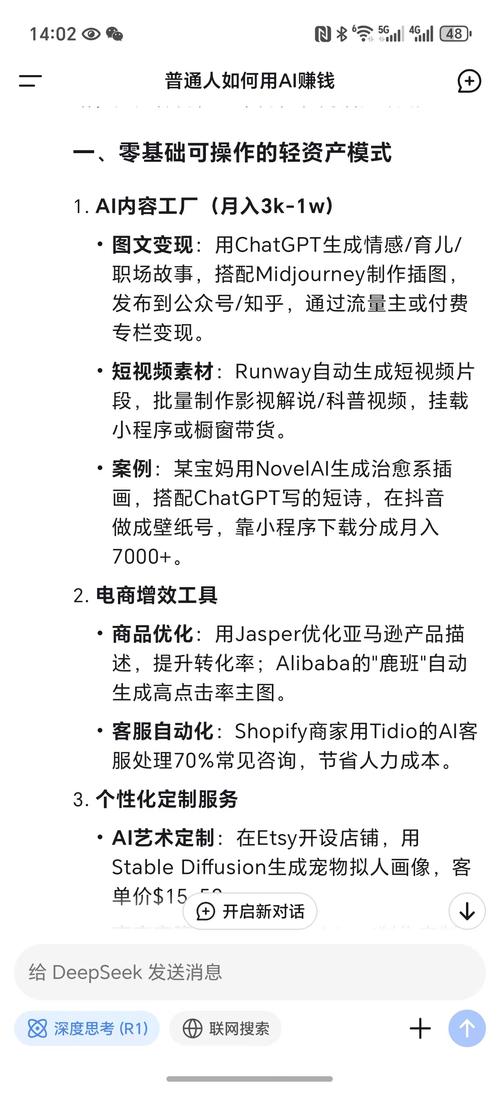

- 生产力工具:例如AI写作助手、AI绘图工具、AI演示文稿生成器、AI代码编辑器等,这类产品通常采用“免费+增值”(Freemium)模式,基础功能免费吸引用户,高级功能或更多使用额度需要付费订阅。

- 娱乐与创意产品:开发AI聊天机器人、AI虚拟角色互动平台、AI游戏生成器等,盈利模式可能包括应用内购买、会员特权、虚拟商品销售等。

- 企业级解决方案:为企业部署整合了AI能力的CRM系统、智能客服、内部知识库管理系统、营销内容自动化平台等,这类项目金额较大,通常按年收取软件授权和实施服务费用。

核心盈利模式三:模型定制与私有化部署

对于有大量敏感数据、对数据安全和控制权有极高要求的大型企业、政府机构或金融机构,公有云API服务无法满足需求,这时,可以提供完整的私有化部署解决方案。

企业支付高昂的费用,购买一整套包括硬件、软件和服务的解决方案,将大模型部署在其自己的服务器或私有云上,这项服务不仅包括软件授权费,还包含持续的维护、更新和技术支持费用,是客单价极高的商业模式。

核心盈利模式四:构建生态与平台化运营

类似于移动互联网的App Store,围绕核心大模型构建一个生态系统。

- AI应用市场:搭建一个平台,汇聚众多基于其模型的AI应用,从交易中抽取佣金或分成。

- 模型集市(Model Marketplace):允许开发者或机构将自己训练或精调的专用模型上架出售,平台提供托管和交易服务,并从中抽成。

- 算力与开发平台:提供强大的GPU算力、完善的开发工具链和丰富的数据集,吸引AI开发者和研究者前来训练模型、开发应用,通过售卖算力和高级工具权限盈利。

成功的关键要素与个人观点

技术本身只是起点,商业成功取决于更深层的因素,首要的是对应用场景的深度理解,一个技术再强大,如果不能解决用户的具体痛点,其商业价值就等于零,必须沉到行业里去,找到那些效率低下、成本高昂、创意瓶颈的环节,用AI提供十倍好的解决方案。

数据壁垒构成了核心护城河,高质量的、独有的、持续更新的领域数据,是精调出强大专业模型的燃料,公开模型人人可用,但你的独家数据无人能及,建立合法合规的数据获取和清洗能力,至关重要。

信任与可靠性(E-A-T原则中的“T”)是规模化商业化的基石,尤其在企业级市场,客户需要的是稳定、可靠、不出错(或出错率极低)的服务,一次严重的生成错误(胡编乱造、错误信息)就可能永远失去一个客户,建立严格的质量控制、内容审核和输出验证机制,并提供清晰的服务等级协议(SLA),是赢得大客户信任的前提。

AI大模型的商业化是一场马拉松,它考验的不仅是技术迭代速度,更是对市场需求的洞察、产品化能力、销售渠道以及建立长期客户信任的综合实力,找到属于自己的细分赛道,构建起坚实的数据与信任壁垒,才有可能在这场浪潮中持续获得回报。