在人工智能技术飞速发展的今天,生成高度逼真的动物模型已成为一项备受关注的应用,从影视特效到游戏设计,从科学研究到艺术创作,AI生成动物模型的技术正在多个领域展现出强大的潜力。

AI究竟是如何生成动物模型的呢?其核心在于深度学习与计算机视觉的结合,整个过程大致可分为数据准备、模型训练和生成输出三个关键阶段。

数据准备是基础,AI系统需要学习大量动物图像、视频甚至3D扫描数据,这些数据覆盖不同物种、多种姿态、各种光照条件以及不同细节层次,数据的多样性与质量直接决定了最终生成模型的效果,要生成一只猫的模型,可能需要输入成千上万张不同品种、不同动作的猫的图片,供算法学习其共同特征与差异。

接下来是模型训练阶段,目前主要采用生成对抗网络(GAN)和扩散模型(Diffusion Model)等先进算法,GAN包含两个神经网络——生成器和判别器,生成器负责创建虚假的动物图像,判别器则努力区分真实图像与生成图像,两者相互博弈、不断优化,最终使生成器能够输出以假乱真的动物模型,而扩散模型的工作原理有所不同,它通过逐步去除噪声来构建图像,通常能生成更清晰、细节更丰富的模型结果。

在训练过程中,AI并非简单地拼接已有图像,而是学习动物形态的深层规律,包括骨骼结构、肌肉走向、毛发纹理和动态姿势等,这意味着,即使AI从未见过某一种特定姿态的动物,它依然可以通过已学到的知识生成合理且连贯的新模型。

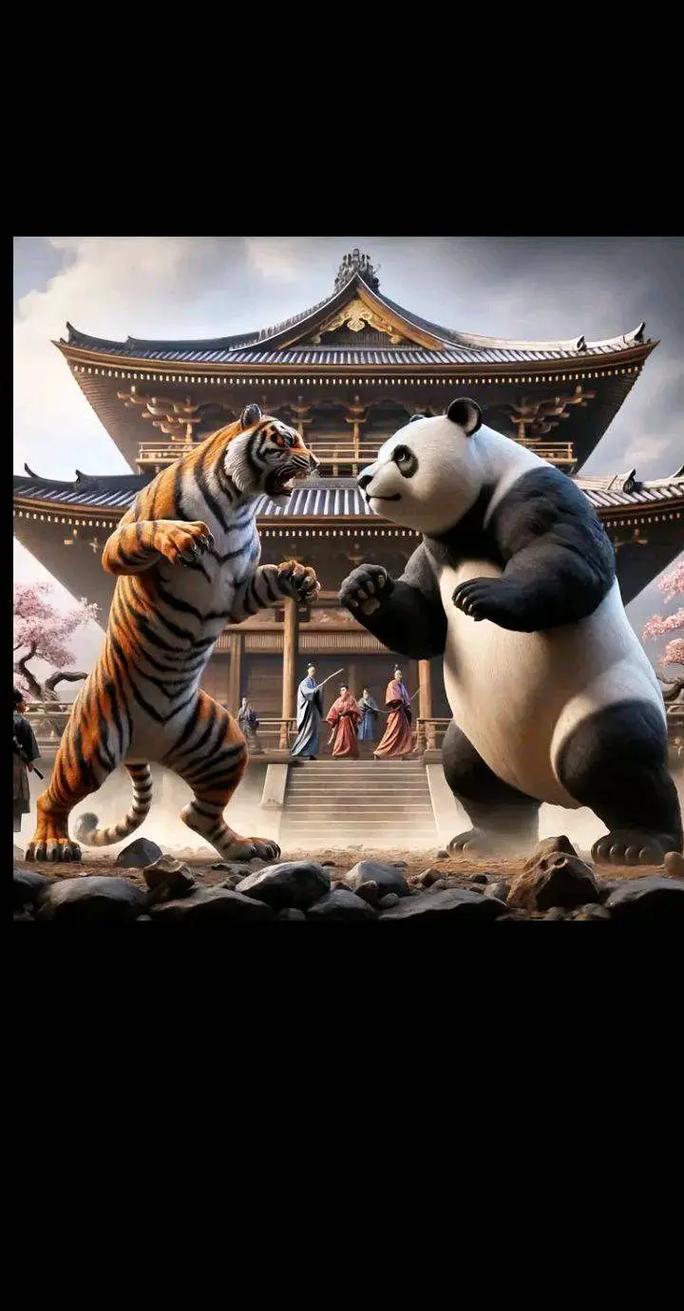

生成输出阶段,用户可以通过文本描述、草图或简单轮廓作为输入,AI根据指令生成相应的2D图像或3D网格模型,输入“一只在雪地中奔跑的北极狐”,AI就能自动生成符合描述且细节丰富的视觉内容,更高级的系统还可生成模型的不同视角,甚至动态序列。

这一技术已被广泛应用于多个领域,在电影与游戏行业,AI可快速生成大量背景动物或特殊角色,大幅降低制作成本,在生物学教育中,它能够还原已灭绝动物的形态,为学生提供直观的学习材料,在创意设计方面,艺术家借助AI生成现实中不存在的幻想生物,极大拓展了创作边界。

值得注意的是,尽管AI生成动物模型的能力越来越强,但它目前仍面临一些挑战,对细节的还原尚不能完全媲美高精度手工模型,尤其在表现复杂毛发、湿润表面或细微表情时还有提升空间,生成结果的可控性和稳定性也需要进一步改进。

作为一名长期关注技术发展的行业观察者,我认为AI生成动物模型不仅是一项工具革新,更是一种创造力的延伸,它降低了专业3D建模的门槛,让更多人能够参与创作与表达,但同时我们也应警惕技术可能带来的滥用风险,比如生成虚假生物影像用于误导公众,只有在技术、伦理与法律协同发展的框架下,AI生成技术才能更好地为人类服务,展现出其真正的价值。