部署一个AI大模型,对于许多企业和开发者而言,已经从“是否要做”转变为“如何做好”,这个过程并非简单的下载安装,而是一个涉及资源、技术和策略的综合性工程,下面,我们将以一个清晰的脉络,为您梳理AI大模型部署的核心步骤与关键考量。

第一阶段:部署前的战略评估与准备

在敲下第一行代码之前,充分的规划是成功的基石,盲目开始只会导致资源浪费和项目停滞。

-

明确目标与需求:精准定义场景

- 核心问题:您希望大模型解决什么问题?是智能客服、内容生成、代码辅助还是内部知识库问答?

- 场景定义:不同的场景对模型的要求截然不同,客服需要快速响应和高准确性,而创意文案生成则更注重多样性和新颖性,明确目标有助于后续选择最合适的模型和部署方案。

-

评估自身条件:资源与能力的盘点

- 计算资源:大模型对GPU算力有极高要求,您需要评估现有的服务器硬件,或准备使用云服务商的GPU实例,显存大小直接决定了能否运行以及运行多大的模型。

- 技术团队:团队是否具备机器学习、运维和前后端开发的综合能力?部署后的监控、维护和迭代更新都需要专业人才。

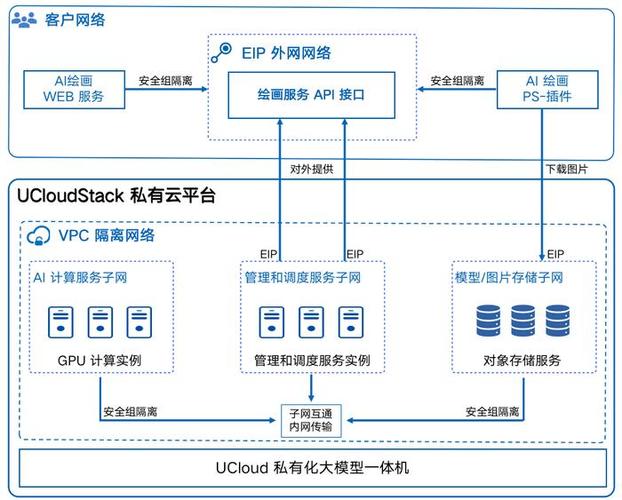

- 数据准备与安全:您的业务数据是否已准备好?数据隐私和安全如何保障?特别是在涉及用户敏感信息时,合规性是首要考虑因素。

-

核心抉择:模型选型——开源 vs. 闭源API 这是部署路上第一个关键岔路口,各有优劣。

- 闭源API(如GPT-4、文心一言API)

- 优势:开箱即用,无需关心底层基础设施;模型持续更新,能享受到最先进的能力;按使用量付费,初期成本较低。

- 挑战:数据需要传输到第三方,可能存在安全和隐私风险;API调用有延迟,且依赖网络稳定性;定制化能力有限,无法针对特定领域进行深度优化。

- 开源模型(如Llama、ChatGLM、Qwen)

- 优势:数据完全私有化,安全可控;可进行全方位的定制化微调,使其更贴合业务需求;一次投入硬件,长期使用成本可能更低。

- 挑战:对硬件和专业技术要求高;需要自行负责模型的维护、更新和优化。

- 闭源API(如GPT-4、文心一言API)

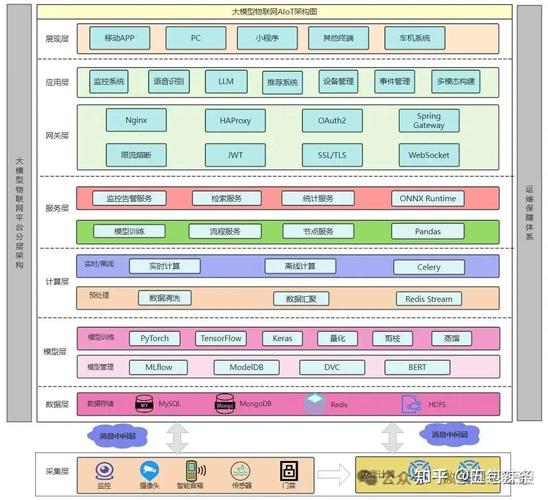

第二阶段:部署的核心流程与技术要点

如果您选择了更具挑战性但也更自主的开源模型路线,那么以下步骤构成了部署的核心闭环。

-

环境搭建:构筑坚实的算力地基

- 硬件选择:根据模型规模(参数量)选择配备足够显存的GPU卡,70亿参数的模型可能需要至少16GB显存,而更大的模型则需要多卡并行或更高级别的显卡。

- 软件环境:配置合适的驱动程序、CUDA工具包以及深度学习框架(如PyTorch、TensorFlow),容器化技术(如Docker)能极大简化环境依赖问题,保证环境的一致性。

-

模型获取与优化:让“巨兽”变得更轻快

- 模型下载:从Hugging Face等开源社区下载经过预训练的模型权重。

- 模型优化:这是提升推理效率的关键一步,常用技术包括:

- 量化:将模型权重从高精度(如FP32)转换为低精度(如INT8、INT4),大幅减少模型体积和显存占用,几乎不影响效果。

- 模型剪枝:移除模型中不重要的权重,简化网络结构。

- 使用推理优化引擎:诸如NVIDIA TensorRT、vLLM等引擎能对模型进行深度优化,显著提升推理速度。

-

部署上线:从模型文件到可调用服务

- API封装:将优化后的模型用高性能Web框架(如FastAPI、Triton Inference Server)封装成RESTful API或gRPC接口,这样,前端应用或其他服务就可以通过HTTP请求与模型交互。

- 服务化与管理:使用Kubernetes等容器编排工具来管理模型服务,可以实现自动扩缩容、高可用和故障恢复,确保服务的稳定性。

-

持续迭代:注入领域知识的灵魂

- 微调:使用您自身的业务数据对预训练模型进行微调,是提升模型在特定领域表现的最有效手段,这能让模型更好地理解专业术语、适应独特的对话风格或业务流程。

- 提示工程:精心设计和优化输入给模型的提示词,是低成本激发模型潜力的重要技巧,一个好的提示词能引导模型生成更准确、更符合预期的结果。

风险与成本:必须正视的现实

部署大模型绝非一劳永逸,伴随而来的是持续的成本和风险。

- 财务成本:硬件采购或云服务租赁是一笔巨大开销,同时还有电力和运维人力成本。

- 技术风险:模型可能存在“幻觉”(生成虚假信息)、输出不稳定或有偏见等问题,需要建立人工审核和监控机制。

- 性能瓶颈:如何应对高并发请求,保证低延迟响应,是工程上需要持续优化的挑战。

个人观点

对于大多数中小型企业和初创团队而言,初期直接采用闭源API是更务实的选择,它能帮助团队快速验证想法,将精力聚焦在业务逻辑和用户体验上,而非复杂的基础设施建设,当业务规模扩大,对数据私密性和定制化需求变得极其强烈时,再考虑私有化部署开源模型,这是一条更为平滑和低风险的演进路径,AI大模型的部署,本质上是一场关于资源、技术和时机的平衡艺术,选择最适合自己的道路,远比追求最先进的技术更重要。