人工智能不再是科幻小说的专属,它正以前所未有的速度融入我们的生活与工作,创造属于自己的AI智能模型,对于许多开发者和创新者来说,是一个极具吸引力且可实现的目标,这个过程虽然充满挑战,但遵循清晰的路径,你也能掌握其核心脉络。

第一步:精准定义问题,明确模型目标

在敲下第一行代码之前,最关键的步骤是厘清思路:你希望AI模型解决什么问题?这个问题的定义必须尽可能具体和清晰。

“提高电商网站的销售额”是一个模糊的商业目标,而“为访问商品页面的用户推荐他们可能购买的其他商品”则是一个可以被AI模型处理的具体任务,明确的目标将直接决定后续数据收集的方向、模型类型的选择以及评估标准的设定,你需要思考:这是一个分类问题(如图像识别)、回归问题(如房价预测),还是生成问题(如创作文本)?模型的输出应该是什么形式?回答好这些基本问题,是万里长征的第一步。

第二步:数据收集与清洗,奠定坚实基石

数据是喂养AI模型的“粮食”,其质量与数量直接决定了模型性能的上限,一个常见的误区是过于追求复杂的算法,而忽视了数据的准备。

- 数据收集:根据你定义的问题,收集相关的数据,数据可以来自公开数据集、网络爬虫(需注意法律与伦理边界)、企业内部的业务数据,甚至是手动标注,要训练一个识别猫的模型,你需要大量包含猫的图片。

- 数据清洗与标注:原始数据往往是混乱且不完整的,这个阶段需要处理缺失值、纠正错误、去除重复信息,并将数据转换成模型可以理解的统一格式,对于监督学习,数据标注至关重要——为每张猫的图片打上“猫”的标签,这是一个耗时但不可或缺的过程,干净、高质量的标注数据是成功的一半。

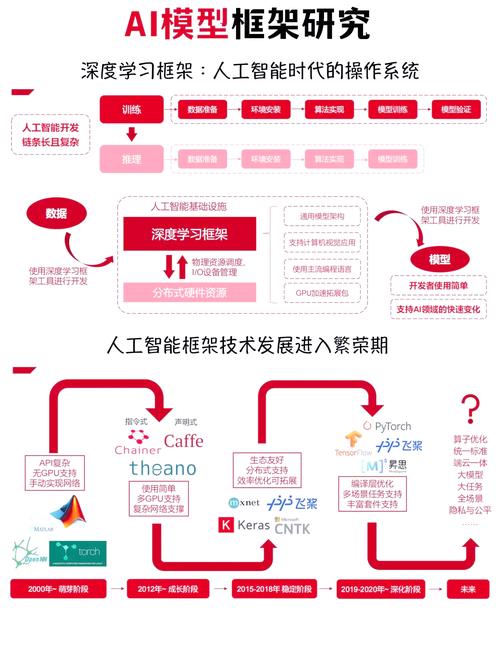

第三步:选择与设计模型架构

有了高质量的数据,下一步就是为你的任务选择一个合适的模型“蓝图”,开源社区和各大科技公司提供了丰富的预训练模型和成熟的架构,你未必需要从零开始。

- 经典机器学习模型:对于结构化数据(如表格数据),逻辑回归、决策树、随机森林等算法往往是高效且可解释性强的选择。

- 深度学习模型:对于非结构化数据(如图像、文本、语音),深度学习展现出强大的能力,卷积神经网络(CNN)是处理图像问题的首选;循环神经网络(RNN)及其变体(如LSTM)擅长处理序列数据,如文本和时间序列;Transformer架构则已成为自然语言处理领域的基石。

- 利用预训练模型:一个非常高效的策略是迁移学习,你可以选择一个在大型数据集(如ImageNet)上预训练好的模型,针对你的特定任务,用自己收集的数据对模型的最后几层进行微调,这能大大节省训练时间和数据需求。

第四步:模型训练、评估与迭代

这是将数据和模型结合,赋予其“智能”的核心环节。

- 训练过程:将你的数据集通常分为三部分:训练集、验证集和测试集,用训练集的数据“喂养”模型,模型通过不断调整内部参数(即“学习”),来减少预测结果与真实标签之间的误差,这个过程中,优化器(如Adam、SGD)和损失函数是指导学习方向的关键组件。

- 评估与调优:训练不是一蹴而就的,你需要用验证集来评估模型的初步表现,监控是否出现过拟合(在训练集上表现好,在验证集上表现差)或欠拟合,根据评估结果,你需要回过头来调整模型的超参数(如学习率、网络层数),或甚至重新审视数据和质量,这个过程需要反复迭代,直到模型性能达到满意水平,用从未参与过训练和调优的测试集来公正地评估模型的泛化能力。

第五步:部署上线与持续监控

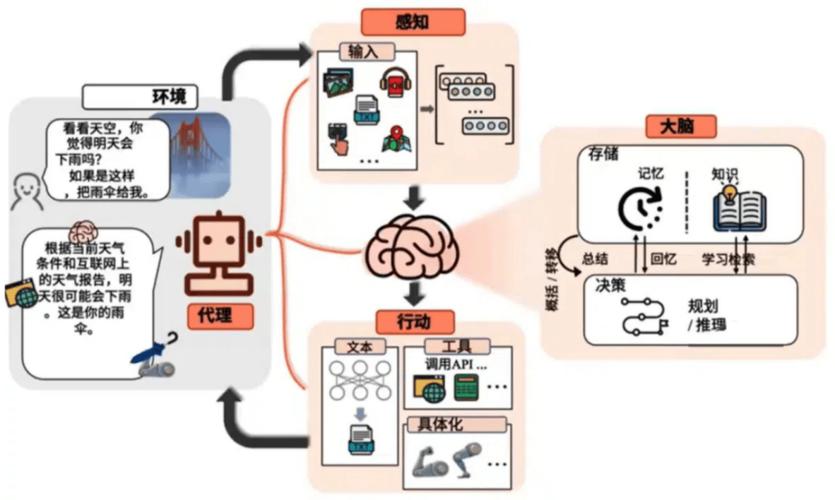

一个在实验环境中表现优异的模型,只有部署到真实的应用环境中,才能产生实际价值。

- 模型部署:你需要将训练好的模型文件封装成API接口、嵌入到移动应用程序中,或部署在云端服务器上,使其能够接收外部输入并返回预测结果,这涉及到工程化的工作,需要考虑延迟、吞吐量和资源消耗。

- 持续监控与维护:模型部署上线并非终点,现实世界的数据分布可能会随时间发生变化(这种现象称为“概念漂移”),导致模型性能逐渐下降,你必须建立一套监控机制,持续跟踪模型的线上表现,并定期用新的数据重新训练模型,使其能够适应变化,保持“活力”。

个人观点

创造AI模型,在技术上是一个融合了数据科学、软件工程和领域知识的系统工程;在思维上,它更像一种新的解决问题范式,它要求我们不仅关注算法本身,更要深刻理解业务场景,具备严谨的数据处理能力和持续的迭代优化耐心,对于初学者而言,不必被其复杂性吓倒,从一个小而具体的问题开始,亲手完成一次从数据收集到模型部署的全流程,所获得的经验和洞察将远超理论上的空谈,AI的世界日新月异,保持好奇与学习的热情,是穿越这片浩瀚海洋最可靠的罗盘。