如何制作高质量无配音爬山短视频

拍摄一段吸引人的爬山短视频,即使没有配音,也能通过画面、节奏、字幕和音乐传递沉浸式体验,这类视频的关键在于用视觉语言替代声音,让观众通过镜头感受山野的魅力,以下从拍摄、剪辑到发布,提供一套实用操作指南。

设备选择:轻量化与稳定性并重

爬山过程中携带过多设备会增加负担,建议优先选择便携且性能稳定的工具:

- 手机:iPhone 15 Pro、华为Mate 60等旗舰机型支持4K 60帧拍摄,防抖功能足够应对山路颠簸。

- 运动相机:GoPro HERO12或大疆Osmo Action 4,小巧轻便,适合固定在背包肩带或手持拍摄第一视角。

- 三脚架/自拍杆:选择碳纤维材质折叠款,既能稳定拍摄延时风景,也可用于低角度记录脚步特写。

注意点:提前检查设备电量与存储空间,登山途中更换电池或内存卡极其不便。

拍摄技巧:用镜头代替语言

无配音视频需通过画面传递信息,拍摄时需强化“视觉叙事”:

-

多角度覆盖场景

- 远景:用广角镜头拍摄山脉轮廓或云海翻涌,突出环境气势。

- 中景:记录人物攀爬动作或团队互动,增强代入感。

- 特写:聚焦登山杖触地、岩石纹理、汗珠滴落等细节,传递真实感。

-

运镜提升动态感

- 跟随镜头:手持设备小步匀速前进,模拟观众跟随攀登的视角。

- 升降镜头:从地面碎石缓慢上移至天空,表现海拔变化。

- 延时摄影:固定机位拍摄30分钟以上的云层流动或光影变化,加速后作为转场素材。

-

自然光线运用

- 清晨或黄昏的侧光能突出山体层次,避免正午顶光导致画面过曝。

- 阴天拍摄时,可调低对比度保留更多暗部细节。

剪辑逻辑:节奏与信息互补

无配音视频需通过剪辑弥补“声音缺失”,重点把控节奏与信息传达:

-

素材筛选原则

- 删除晃动严重、构图杂乱的片段,保留单段时长3-5秒的高质量镜头。

- 按“启程—攀登—困难—登顶—返程”的故事线排列素材,形成情绪起伏。

-

字幕替代语音解说

- 位置:将字幕置于画面顶部或底部空白区域,避免遮挡关键景物。

- :精简文字,用短句说明地点、海拔或心情(“海拔3200米 | 碎石坡路段”“风太大,暂停调整呼吸”)。

- 样式:选择黑体或楷体,字号适中,颜色与背景形成对比(如白字黑边)。

-

音乐与音效搭配

- 背景音乐:优先选择无歌词的纯音乐,节奏与视频情绪匹配,舒缓段落用钢琴曲,攀登高潮部分加入鼓点。

- 环境音效:添加风声、鸟鸣、脚步声等自然音效,增强临场感(可用剪映或Premiere内置音效库)。

发布优化:提升平台推荐概率

符合算法规则的内容更容易获得流量推荐,需注意以下细节:

与标签** 示例:“独自挑战XX峰|8小时无剪辑原声徒步”“凌晨5点的山顶,看到云海沸腾”。

- 添加标签:#爬山vlog #无配音视频 #户外徒步。

-

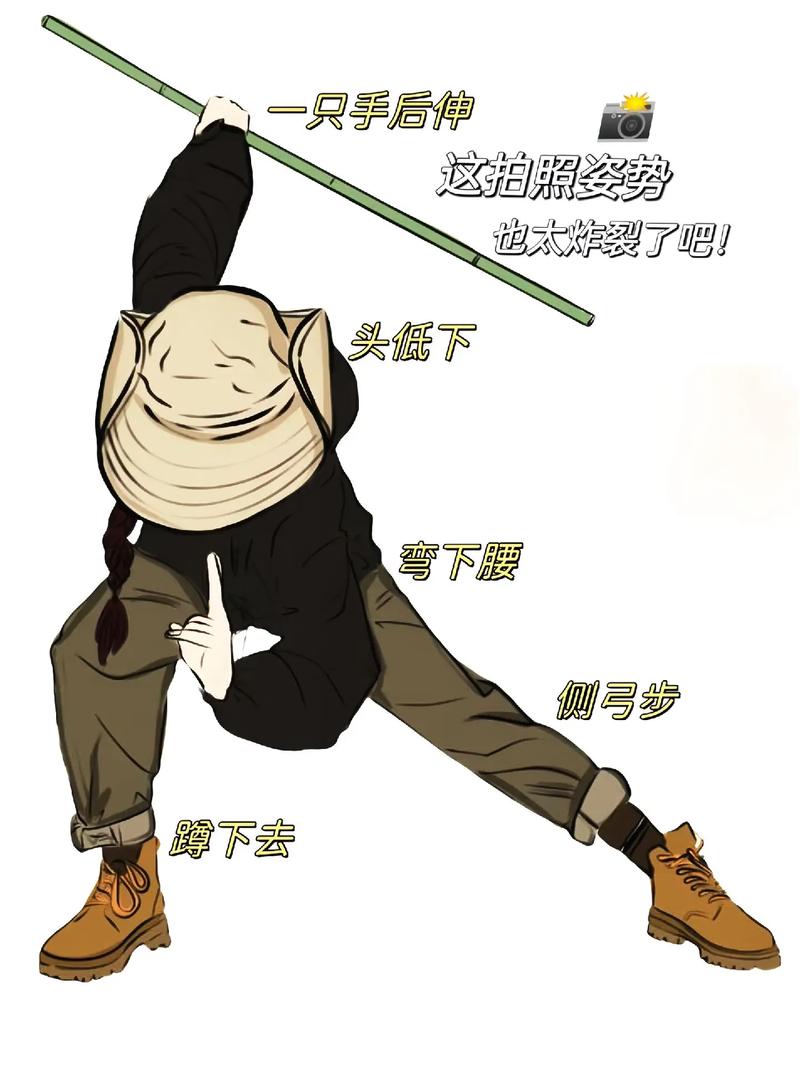

封面设计

选择光线明亮、构图简洁的画面(如人物剪影+日出),叠加粗体文字点明主题。

-

互动引导

在视频结尾添加文字提问:“你爬过最难的山是哪座?”或“下次想看我挑战哪条路线?”,鼓励评论。

个人观点

无配音爬山短视频的核心是“真实感”,过度剪辑或刻意摆拍反而会削弱自然氛围,拍摄时不必追求完美,镜头晃动、急促呼吸声、甚至突然下雨的意外片段,都能让观众感受到沉浸式的登山体验,尝试用镜头语言代替解说,或许会发现另一种表达山野之美的方式。