正文开始

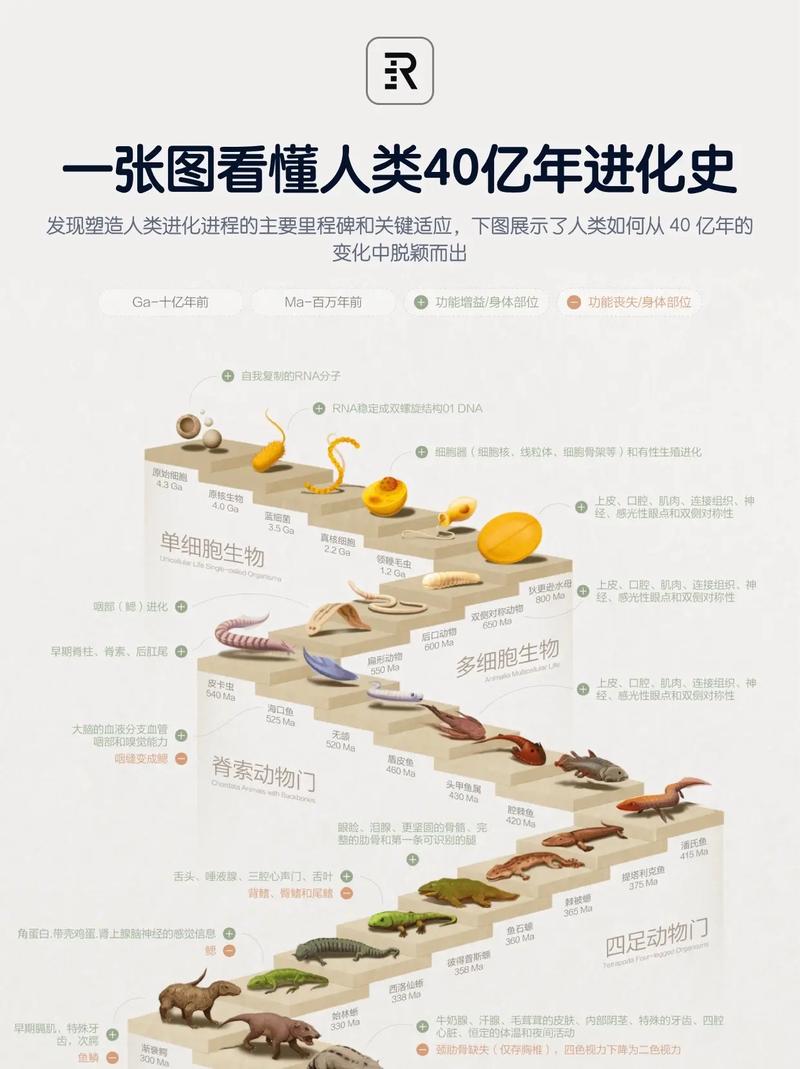

当我们在博物馆凝视古人类头骨化石时,一个问题总会浮现:人类究竟经历了多漫长的进化过程?这个问题看似简单,答案却隐藏在地质沉积层、基因密码和考古发现的细节中,要解开这个时间之谜,需要将分子生物学、古人类学和地质年代学的研究成果交织分析。

时间尺度的重构:从分子钟到化石记录

20世纪60年代提出的分子钟理论,通过对比人类与灵长类动物的基因差异,推算出人科物种与其他灵长类的分化时间约为700万年前,这一结论在2002年黑猩猩基因组测序后得到验证——人类与黑猩猩的基因差异仅1.2%,而按照每年0.15%的碱基替换率计算,分化时间正好落在600-800万年区间。

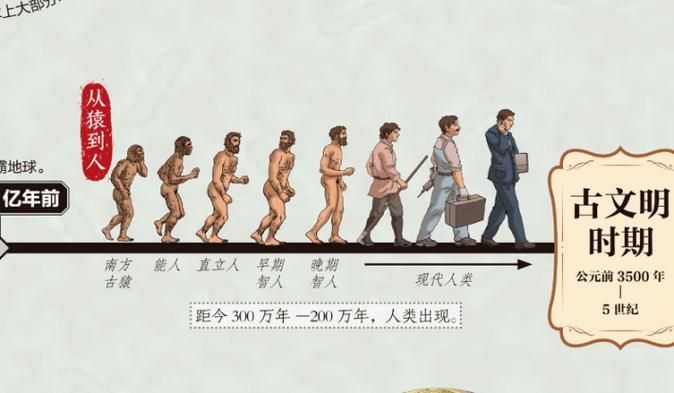

但化石证据提供了更精确的坐标,1974年在埃塞俄比亚发现的“露西”骨架,将直立行走的历史推至320万年前,2015年新命名的南方古猿源泉种(Australopithecus deyiremeda)化石,则显示400万年前已有至少两种直立行走人科物种共存,这些发现表明,人类进化并非线性发展,而是存在多支系竞争演化的复杂图景。

关键阶段的突破性发现

工具制造革命

2015年肯尼亚图尔卡纳湖东岸的考古发现改写了历史,出土的330万年前石器工具,比已知最早的人属化石还早50万年,这意味着工具制造能力可能起源于更古老的人科物种,彻底颠覆了“工具制造者即人属”的传统认知。

火的控制

以色列Gesher Benot Ya’aqov遗址的烧焦种子和燧石证明,早在79万年前,直立人已能稳定控制火源,但新的热释光测年数据显示,南非Wonderwerk洞穴的灰烬层可追溯至140万年前,暗示用火技术的起源可能更早。

认知飞跃

2023年《自然》杂志发表的南非布隆伯斯洞穴研究显示,7.3万年前的抽象图案刻画,比欧洲洞穴艺术早3万年,这证实现代行为特征在智人迁徙出非洲前就已形成,为文化进化提供了关键时间锚点。

未解的时间谜题

人类进化时间轴上仍存在诸多悬案,2019年在菲律宾吕宋岛发现的吕宋人(Homo luzonensis),其13.5万年前的生存年代与解剖学上的原始特征形成矛盾,同样令人困惑的还有西伯利亚丹尼索瓦人洞穴中发现的距今9万年的混血儿化石——其母亲是尼安德特人,父亲却携带丹尼索瓦人血统,暗示不同人种交融的复杂历史。

线粒体夏娃理论指出,所有现代人的母系祖先可追溯至15万年前的非洲女性,但2023年新开发的Y染色体测序技术显示,父系共同祖先可能生活在20万年前,这两个时间节点的差异至今未有合理解释。

进化仍在进行中

基因组学研究揭示,人类仍在持续进化,乳糖耐受基因在欧亚大陆的扩散仅历时8000年,藏族人群的EPAS1高原适应基因获得于3000年内,更值得关注的是,2016年《科学》杂志发现,与阿尔茨海默病相关的ApoE4基因频率正在下降,这可能源于现代医疗环境下的自然选择压力。

从另一个视角看,文化进化正以指数级速度改变人类发展轨迹,互联网普及带来的信息处理方式变革,是否会影响大脑神经回路的演化方向?这个问题的答案,或许要等到十万年后的人类学家来解答。

站在时间的长河中回望,人类进化既是地质年代累积的必然,也是环境剧变催生的偶然,当我们用碳14测定法分析尼安德特人遗迹时,不要忘记自身也是这个进化进程的参与者,那些沉睡在沉积岩中的化石,那些实验室里闪烁的基因序列,都在提醒我们:探索自身起源的过程,本身就是文明进化的证明,未来的考古学家在挖掘我们这个时代的文化层时,会发现怎样的“人类进化新证据”?这取决于今天每个个体如何书写属于这个纪元的文明篇章。

正文结束