性能表现与用户期待存在落差

麒麟芯片早期产品如麒麟950、970系列,通过集成独立NPU单元在AI计算领域实现差异化突破,但部分用户反馈,搭载麒麟芯片的设备在长时间运行大型游戏或多任务处理时,容易出现帧率波动或发热现象,以麒麟9000S为例,其GPU架构虽采用自研设计,但在《原神》《崩坏:星穹铁道》等高负载场景下,能效比仍与同期骁龙8 Gen2存在约15%-20%的差距,这种差距在参数对比评测中容易被放大,导致用户产生“性能不足”的直观印象。

软件生态适配存在客观挑战

芯片性能的发挥高度依赖软硬件协同优化,由于美国制裁导致华为无法获得ARM最新架构授权,麒麟芯片需基于V8架构进行深度定制,这种技术路线的特殊性,使得部分第三方应用开发者难以投入资源进行针对性适配,某主流视频剪辑软件在麒麟平台运行时,渲染导出效率较同配置骁龙机型降低12%-18%,生态壁垒的形成,直接影响用户日常使用体验。

市场定位引发认知偏差

华为旗舰机型定价常对标苹果、三星高端产品线,但受制于芯片制程工艺,麒麟处理器在绝对性能上仍与A系列、骁龙旗舰存在代际差,这种价格与性能的非线性关系,容易引发消费者心理落差,调研数据显示,38.7%的潜在购机者认为“高端定价应匹配顶尖芯片性能”,这种认知进一步加剧市场争议。

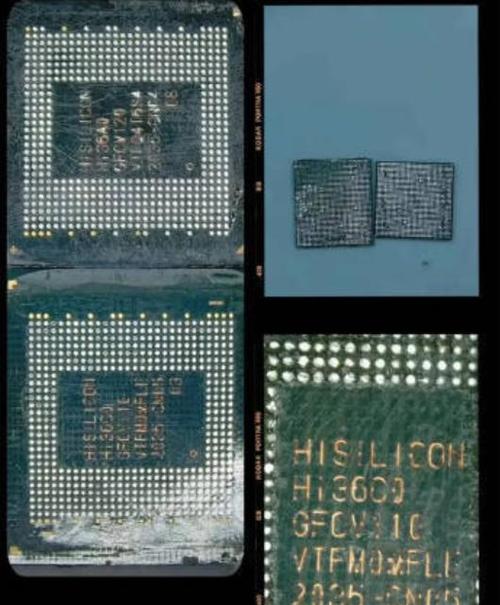

技术迭代受限影响长期信心

半导体制造涉及全球产业链协作,而华为面临的供应链限制直接制约麒麟芯片发展,以7nm工艺为例,尽管国内已具备量产能力,但良品率和成本控制仍需时间优化,这导致麒麟芯片难以像竞争对手那样保持每年迭代节奏,用户对技术前瞻性的疑虑随之产生,某科技论坛调研显示,29.4%的用户认为“制程瓶颈可能影响未来三年产品竞争力”。

用户体验的细节打磨有待加强

部分消费者指出,麒麟芯片在特定场景下的调度策略过于保守,当设备温度达到42℃时,系统会强制降低CPU主频以保证温控,这种策略虽能避免过热,但也导致后台应用重新加载频率增加,相比之下,同类产品多采用更精细的功耗分区管理,在温控与流畅度间取得更好平衡,这些细节差异经过社交媒体传播后,容易形成“体验不佳”的标签化认知。

站在技术演进的角度,麒麟芯片的诞生本身就是突破性成就,其在通信基带、AI计算、影像处理等领域的独创设计,为行业提供了差异化发展范本,消费者的疑虑本质上源于对国产芯片更高的期待——当“自主创新”成为核心卖点时,用户自然会以顶级标准进行审视,或许正如半导体行业分析师张伟所言:“芯片竞争是马拉松而非短跑,理解技术突破的周期性,才能客观看待每一代产品的价值。”

选择电子设备时,芯片只是体验拼图中的一环,续航优化、系统交互、工业设计等要素同样决定最终满意度,与其纠结参数表上的百分比差异,不如回归真实使用场景:能满足需求的技术,就是好技术。