九州同悲,时代之痛

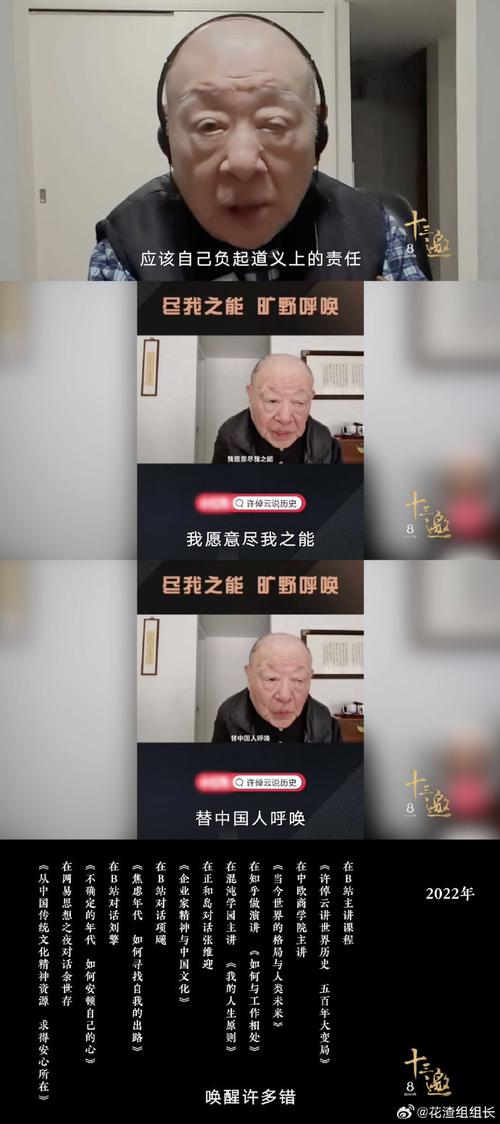

一场关于历史与未来的对话中,著名历史学家许倬云含泪说出:“但悲不见九州同。”这不仅是对于历史的感慨,更是对未来的忧虑和期盼。

许倬云先生作为资深历史学家,对中国历史有着深厚的情感与独到的见解,他所提及的“九州”,自古以来便是中国的地理与文化象征,代表着这片古老土地上不同地域的文化特色和民族情感。“不见九州同”,既是对当前社会现象的忧虑,也是对历史变迁的感慨,在当下全球化与信息化的大背景下,文化的多样性与融合成为时代的主旋律,但如何在保持文化多样性的同时实现社会的和谐统一,成为摆在所有人面前的一大挑战。

许倬云先生的这番话,是在对当前社会现象的深刻反思基础上提出的,近年来,随着社会的高速发展,人们在享受物质文明带来的便利的同时,也面临着精神层面的困惑与冲突,不同地域、不同文化之间的交流与碰撞,使得人们在价值观、生活方式等方面产生差异,这种差异在一定程度上导致了社会的分化与对立,许倬云先生的担忧,正是基于这种社会现状的深刻洞察。

许倬云先生的话也是对历史的一种深情回顾,中国历史悠久,文化底蕴深厚,不同地域的文化特色构成了中国文化的丰富多彩,历史也告诉我们,文化的多样性必须在尊重与理解的基础上,才能实现真正的和谐统一,许倬云先生的话,既是对历史的尊重,也是对未来的期盼。

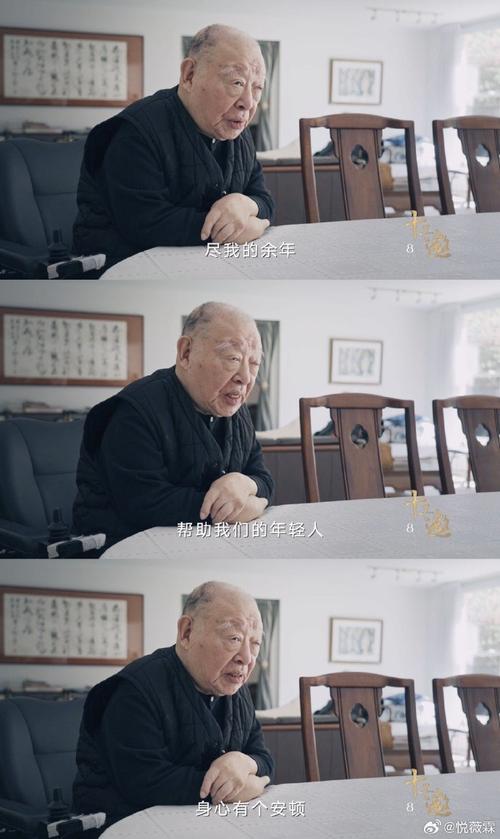

面对许倬云先生的担忧与期盼,我们不禁深思:如何在保持文化多样性的同时实现社会的和谐统一?这需要我们所有人共同努力,要加强文化交流与沟通,增进不同地域、不同文化之间的相互了解与尊重;要推动文化创新,在保持传统文化特色的基础上,创造符合时代需求的新文化;要加强社会教育,提高人们的文化素养与道德水平,培养人们的包容心态与和谐意识。

许倬云含泪说出的“但悲不见九州同”,不仅是对当前社会现象的反思,也是对历史的回顾与对未来的期盼,让我们共同努力,尊重文化的多样性,实现社会的和谐统一,让九州真正同心,这不仅是对许倬云先生最好的回应,也是我们对未来的承诺与期许。