竞品分析是每个企业或个体运营者绕不开的关键环节,无论是初创团队还是成熟品牌,清晰了解市场环境与竞争对手的动态,是制定有效策略的基础,但如何让竞品分析真正发挥作用?以下从实操角度提供一套系统性方法,帮助读者高效完成分析并转化为行动方案。

一、明确分析目标:从“为什么”开始

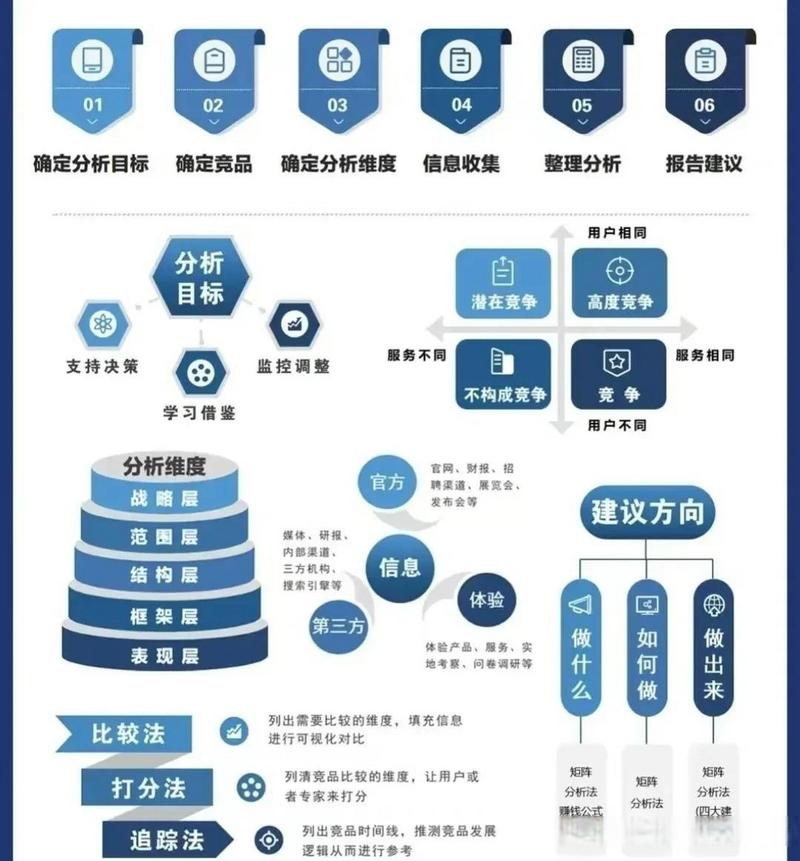

竞品分析并非盲目收集数据,而是围绕具体目标展开,常见目标包括:

1、市场定位验证:通过竞品定位反推自身差异化空间;

2、产品优化方向:对比功能、用户体验,找到改进点;

3、营销策略参考:分析竞品推广渠道、内容形式与用户互动方式;

4、风险预警:识别潜在威胁,提前布局应对措施。

关键问题:

- 当前业务面临的最大痛点是什么?

- 希望通过竞品分析解决哪些具体问题?

目标越明确,后续步骤越聚焦。

二、筛选竞品:精准锁定研究对象

竞品可分为三类:

1、直接竞品:产品形态、目标用户高度重合;

2、间接竞品:满足相同需求但形式不同(如外卖平台与速食产品);

3、替代性竞品:抢占用户时间或预算的其他选择(如短视频与游戏)。

筛选标准建议:

- 市场份额前5名优先;

- 近期有重大动作(融资、功能迭代、营销事件);

- 用户评价两极分化(隐藏改进机会)。

*案例*:某教育类APP分析时,发现某竞品因“课程加载速度慢”被差评,遂针对性优化自身服务器配置,转化率提升22%。

三、数据收集:多维度拆解信息源

1. 公开数据挖掘

官网与产品页面:提炼核心卖点、定价策略、服务承诺;

社交媒体:观察用户评论、客服响应速度、热点话题;

行业报告:艾瑞、易观等平台获取市场份额、用户画像;

SEO/SEM分析:使用Ahrefs或5118工具查看竞品关键词布局。

2. 用户体验实测

- 注册流程是否流畅?

- 核心功能操作步骤是否简洁?

- 付费转化链路是否存在阻碍?

3. 反向工程思维

- 如果竞品突然消失,用户会最怀念什么功能?

- 竞品放弃的功能中,是否存在被低估的价值点?

四、分析框架:从表层到深层逻辑

基础层:功能与数据对比

制作对比表格,横向罗列功能点、价格、用户评分等硬指标,但需注意:

- 避免单纯数据堆砌,重点标注差异超过30%的项;

- 结合时间轴,观察竞品迭代趋势(如某功能是否持续优化)。

进阶层:策略推导

用户运营策略:竞品如何分层运营(新客激励、老客复购)?

内容传播逻辑的选题方向、发布时间、互动话术;

技术投入重点:通过招聘信息推测其研发方向(如大量招募AI工程师)。

深层逻辑:商业模式验证

- 竞品主要收入来源是会员制、广告还是增值服务?

- 是否通过跨界合作拓展盈利场景?

**五、转化落地:从分析到执行

1. 机会点排序

使用“四象限法则”,按“实施难度”与“预期收益”将发现的问题分级:

- 优先解决高收益、低难度项(如优化客服响应话术);

- 长期规划低收益、高难度项(如底层技术架构升级)。

2. 动态监测机制

- 建立竞品动态追踪表,每月更新关键指标;

- 设置Google Alerts或特定工具(如鹰眼舆情),实时捕获竞品新闻。

3. 避免“复制陷阱”

某母婴品牌曾照搬竞品“打卡返现”活动,却因用户群体更注重品质而非价格,导致参与率不足5%,需注意:

- 任何策略需结合自身用户属性调整;

- 测试期采用A/B测试控制风险。

**常见误区与避坑指南

误区1:重数据轻反馈

某工具类APP发现竞品日活高,盲目增加弹窗提醒功能,反而导致卸载率上升,需平衡量化数据与用户主观体验。

误区2:静态分析

竞品策略可能随市场变化快速调整,需建立至少季度级的复盘机制。

误区3:过度关注头部玩家

新兴小众竞品往往代表细分趋势,可能颠覆现有格局。

**工具推荐:提升效率的利器

数据监测:SimilarWeb(流量来源分析)、SEMrush(广告策略透视);

用户体验记录:Loom(操作录屏与标注)、Hotjar(热力图分析);

信息整合:Notion(建立竞品数据库)、Airtable(动态看板)。

个人观点

竞品分析的价值不在于“比对手更好”,而是通过外部视角审视自身盲区,曾接触过一个案例:某本地生活平台通过分析竞品评论区,发现“预约排队功能”需求被反复提及,但所有竞品均未实现,该平台快速上线此功能,三个月内市场份额从7%跃至19%,市场永远存在空白点,关键在于能否从海量信息中提炼出“未被满足的尖叫需求”。