对于许多电脑用户来说,组装一台高性能的主机并不难,但如何让它在长期使用中保持稳定,却是一门需要深入研究的学问,无论是游戏玩家、内容创作者还是办公用户,电脑的稳定性直接关系到使用体验和工作效率,本文将从硬件选择、组装细节、系统优化到日常维护,全方位解析如何提升组装电脑的稳定性。

硬件选择:稳定性的基础

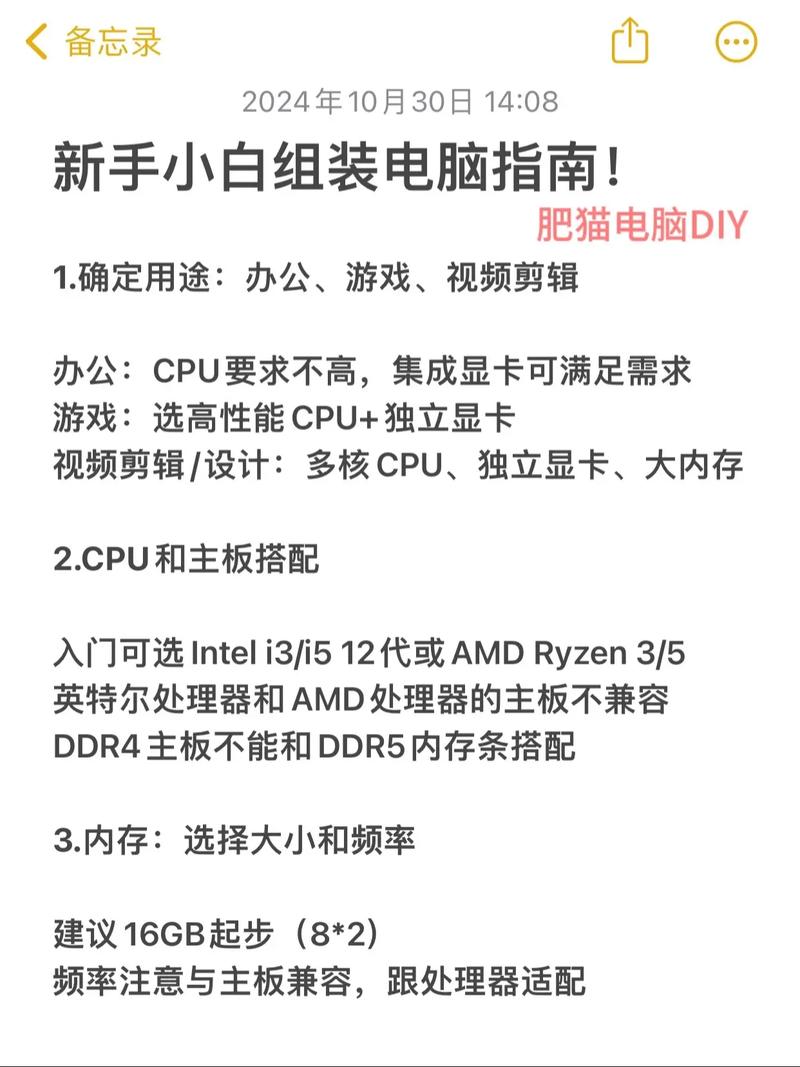

电脑的稳定性首先取决于核心硬件的质量与匹配度,以下几个关键组件需重点关注:

电源:系统的“心脏”不容妥协

劣质电源可能导致电压不稳、突然断电甚至硬件损坏,选择电源时需注意两点:

- 额定功率留足余量:建议在整机功耗基础上增加20%-30%的冗余,例如整机功耗400W,选择500W及以上电源。

- 认证与用料:优先选择通过80Plus认证(如铜牌、金牌)的电源,这类产品转换效率高,电压波动更小。

主板:兼容性与供电设计是关键

主板是各硬件的连接枢纽,需确保与CPU、内存等完全兼容,若使用高性能处理器(如Intel i7、AMD Ryzen 7及以上),选择供电模块散热良好的主板(如配备金属散热片的设计),避免高负载下过热导致降频或死机。

内存与存储:稳定运行的“后勤保障”

- 内存颗粒与品牌:优先选择三星、美光等原厂颗粒的内存条,避免杂牌内存的兼容性问题。

- 固态硬盘主控与缓存:带有独立缓存的SSD(如三星970 EVO Plus、西部数据SN850)能显著降低数据读写错误率。

散热系统:温度决定寿命

CPU散热器需根据功耗选择,例如65W的处理器可用风冷,而105W以上建议使用240mm以上水冷,机箱风扇布局需遵循“前进后出”的风道原则,确保热量快速排出。

组装过程中的细节决定成败

即使硬件配置合理,若组装不当仍可能引发稳定性问题。

防静电与接口清洁

- 组装前佩戴防静电手环,或触摸金属物体释放静电。

- 内存、显卡的金手指可用橡皮擦轻擦去除氧化层,确保接触良好。

安装顺序与力度控制

- 先安装CPU、散热器与内存,再固定主板到机箱,最后安装显卡和电源。

- 螺丝拧紧时遵循“对角线逐步加压”原则,避免主板变形。

线材管理与散热优化

- 使用扎带整理电源线,避免阻挡风道。

- 显卡供电线需独立连接,切勿使用同一根线材分接多个接口。

系统与软件:看不见的“稳定阀门”

硬件组装完成后,系统层面的优化同样重要。

驱动程序:官方来源优先

- 主板、显卡驱动务必从品牌官网下载最新版本,第三方整合驱动可能包含兼容性问题。

- 安装芯片组驱动后,在BIOS中开启XMP(内存超频配置)或SAM(显存智取技术)等功能,需逐步测试稳定性。

系统设置与后台管理

- 关闭Windows自动更新重启功能(可通过组策略设置),避免工作中突然中断。

- 使用“任务管理器”禁用不必要的开机启动项,减少后台进程冲突。

压力测试:验证稳定性的终极手段

- 使用AIDA64进行CPU+内存双烤测试,持续30分钟无报错即为合格。

- 3DMark Time Spy循环测试可检验显卡与电源的协同稳定性。

日常维护:延长稳定周期的秘诀

电脑的稳定性会随时间推移逐渐下降,定期维护必不可少。

清灰与硅脂更换

- 每半年清理一次机箱内部灰尘,尤其注意散热器鳍片和电源进风口。

- CPU硅脂建议1-2年更换一次,防止老化导致的导热性能下降。

监控与预警

- 安装HWInfo64或MSI Afterburner,实时监控硬件温度与电压。

- 若发现CPU待机温度超过50℃或显卡频繁降频,需立即检查散热系统。

电源与环境保护

- 使用带过压保护的插线板,避免雷击或电网波动损坏硬件。

- 长时间不用电脑时,建议断开电源并拔下电池(针对主板CMOS电池)。

个人观点

组装一台稳定的电脑,本质是平衡性能与冗余的过程,与其追求极限超频带来的短暂性能提升,不如在硬件兼容性、散热冗余和日常维护上投入更多精力,当电脑能够持续三年、五年甚至更久稳定运行时,这种“低调的可靠”远比跑分数字更有价值。