双规是什么

在中国共产党的纪律检查体系中,“双规”是一个广为人知却常被误解的概念,作为党内监督的重要措施,它的存在与运作始终围绕维护党的纪律和国家法律展开,本文将从法律依据、执行流程、社会意义等角度,用通俗的语言解析这一机制的本质。

一、定义与法律依据

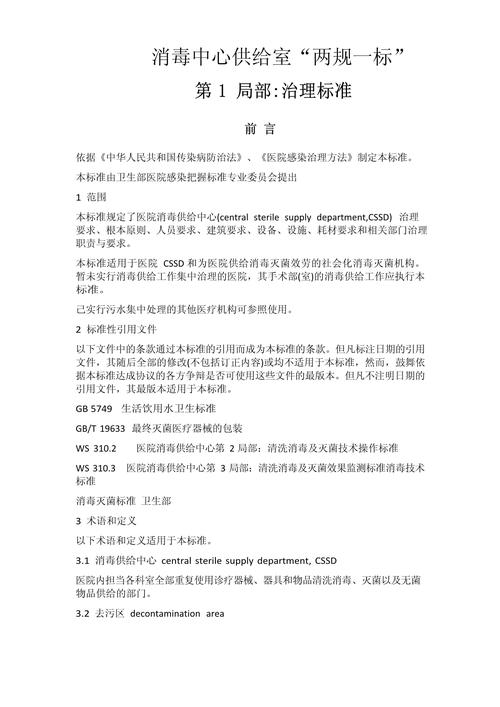

“双规”全称为“规定时间、规定地点”,是中国共产党纪律检查机关依据《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》(以下简称《条例》)采取的调查措施,其核心目的是要求被审查人员在指定时间和地点配合调查,如实说明问题。

根据《条例》第二十八条,当纪检机关掌握一定证据,认为被调查人存在严重违纪行为时,经上级批准后可采取“双规”措施,这一措施并非法律层面的强制手段,而是党内纪律审查程序的一部分,主要针对党员及公职人员违反党纪的行为。

需要明确的是,“双规”不等同于司法程序中的“拘留”或“逮捕”,它的适用范围严格限于党内纪律问题,且必须遵循程序正义,例如需书面通知被调查人所在单位及家属(特殊情况除外)。

二、执行流程与程序规范

“双规”的实施并非随意决定,而是需经过严格的审批和备案程序,通常流程如下:

1、初步核查:纪检机关接到举报或发现问题线索后,需进行初步核实;

2、立案审批:证据充分时,报请上级纪委批准立案;

3、措施申请:经集体讨论并报同级党委主要负责人同意后,方可启动“双规”;

4、执行与监督:调查期间,办案人员需保障被调查人的饮食、休息等基本权利,严禁逼供或变相体罚。

调查全程需有详细记录,确保过程透明,2017年中央纪委明确要求,对“双规”场所的监控视频需保存备查,进一步强化了对调查行为的监督。

三、作用与争议

作为中国特色的反腐败工具,“双规”在历史上发挥了重要作用,在司法程序启动前,它为突破重大复杂案件提供了时间与空间,尤其在证据收集、防止串供等方面具有实效性,许多贪污贿赂案件的关键证据链,正是通过这一阶段的调查得以完善。

这一机制也曾面临争议,早期个别案例中,存在程序不规范、调查周期过长等问题,对此,党的十八大以来,中央纪委持续改革,明确“双规”期限一般不超过90天,并引入律师介入、医疗监护等制度,逐步推动党内纪律审查与法治化进程接轨。

四、与监察法的衔接

2018年《中华人民共和国监察法》实施后,原先的“双规”被纳入国家监察体系,升级为“留置”措施,这一变化标志着党内纪律审查与国家法律程序的深度融合。

“留置”在保留“双规”核心功能的同时,进一步明确了法律依据和执行标准,留置决定需由监察机关集体研究决定,并报上级批准;留置期限一般不超过3个月,特殊情况可延长一次;被留置人员可申请法律援助,这种转变既延续了反腐败的效率需求,也体现了法治化、规范化的改革方向。

五、公众认知的误区

双规”,社会上存在两种极端化认知:一种将其等同于“秘密关押”,另一种则过度夸大其效力,这一机制始终处于动态完善中,从“双规”到“留置”的演变,正是中国共产党将“刀刃向内”与“依法治国”相结合的缩影。

需要强调的是,任何权力都需受到制约,当前,无论是党内纪律审查还是国家监察程序,均建立了投诉举报、复查复核等纠错机制,被调查人对处置结果不满,可向上一级纪检机关提出申诉。

个人观点

作为一项具有中国特色的监督机制,“双规”及其后续的“留置”制度,本质上是为了应对腐败这一全球性难题而设计的阶段性工具,它的存在并非替代司法,而是通过党纪与国法的衔接,构建更立体的监督网络,近年来,随着法治化水平提升,这一机制的程序规范性和人权保障力度显著增强,如何在反腐败效率与公民权利保护之间实现平衡,仍是制度优化的关键方向。