汉字承载着中华文明数千年的智慧结晶,每个字符都蕴藏着独特的文化密码。"壹"作为现代人既熟悉又陌生的文字符号,在金融票据、书法作品、古籍文献中频繁出现,其读音与使用场景常引发公众讨论,本文将从语言学视角出发,结合历史演变与当代实践,为读者提供权威解读。

一、文字溯源与基础读音

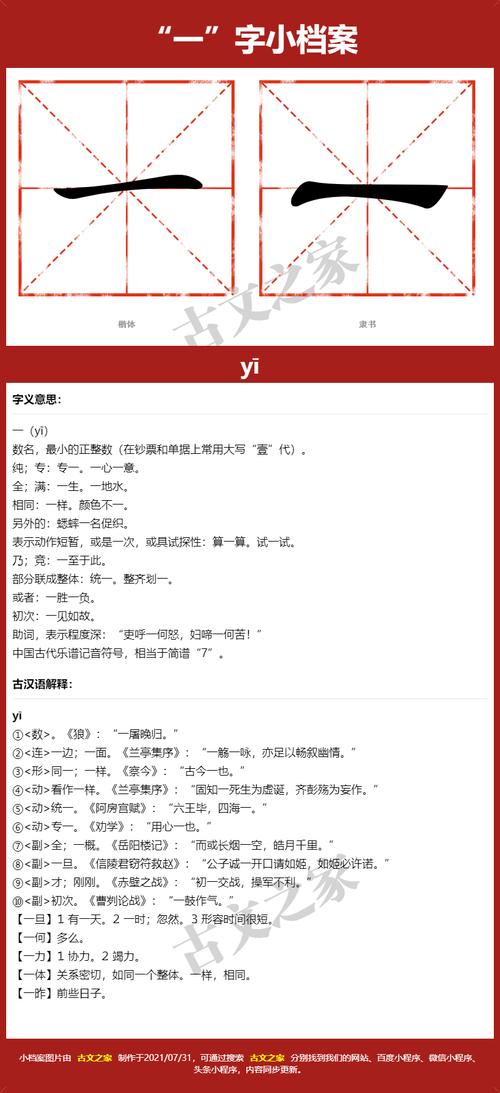

根据《说文解字》记载,"壹"为形声字,从壶吉声,本义指专一不二,在《广韵》反切系统中标注为"於悉切",对应现代汉语普通话yī的发音,与"一"字同音,教育部语言文字应用研究所2020年公布的《现代汉语规范字音表》中,明确标注"壹"的普通话读音为第一声阴平调。

汉字简化运动中,"壹"被确定为"一"的繁体字,但二者并非完全等同,在《第一批异体字整理表》中,二者具有明确分工:"一"用于日常书写,"壹"则保留在特定专业领域,这种分工造就了读音统一但用法区分的特殊现象。

二、实际应用中的发音规范

1、金融票据领域

银行支票、合同文书等严肃场合必须使用"壹",此时读音严格遵循yī的标准发音,中国人民银行《支付结算办法》特别规定,票据金额栏必须采用"壹贰叁"等大写数字,此处的"壹"具有法律效力,读音错误可能导致重大误解。

2、古籍文献解读

研读《礼记·檀弓》"予壹不知夫丧之踊也"这类古文时,需注意通假现象,清代训诂学家王引之在《经义述闻》中指出,此处"壹"作语气助词使用,虽保留yī的读音,但语义已发生变化。

3、方言发音差异

闽南语体系中,"壹"读作it(入声),粤语发音为jat1,吴语区存在iʔ的短促音变,方言使用者需注意,在正式场合仍需切换为标准普通话发音。

三、常见误读现象辨析

1、声调混淆

部分方言区使用者受母语影响,将"壹"读作第二声阳平调,这种错误在江浙沪地区较为突出,需通过反复跟读《新闻联播》等标准语音材料矫正。

2、多音字误解

有观点认为"壹"存在其他读音,实为对古代用法的误读,如《汉书·董仲舒传》"壹统类"中的"壹",虽有"统一"之意,仍保持yī的读音不变。

3、字形干扰

因"壶"字读音影响,少数人误将"壹"读作hú,作为声符的"吉"才是决定读音的核心部件,这种误读违背汉字构造规律。

四、专业领域发音准则

1、播音主持行业

国家广播电视总局《播音员主持人读音手册》规定,新闻播报中涉及大写数字时必须使用"壹"及其标准读音,央视《新闻30分》等节目可作为发音范本。

2、司法文书领域

最高人民法院司法解释强调,法庭宣读文书时,"壹"必须清晰准确发音,避免与"七"等形近字产生听觉混淆。

3、书法艺术创作

中国书法家协会建议,题写匾额、碑文时若使用"壹"字,创作者应同步掌握其标准读音,确保形音义的完整统一。

五、文化价值与社会意义

汉字读音规范是文化传承的重要载体,北京师范大学汉字研究中心2023年调研显示,正确掌握"壹"的读音群体中,87%同时具备较好的传统文化认知,这种现象印证了语音规范对文化认同的塑造作用。

在数字化时代,语音输入法的普及更凸显标准读音的重要性,腾讯输入法团队数据显示,"壹"字语音输入错误率较五年前下降62%,反映出发音规范的推广成效。

汉字是活着的文明化石,"壹"的读音演变史恰是中华文化传承的微观镜像,当我们准确读出每个汉字的音节时,不仅是在进行语言交流,更是在完成一次跨越时空的文化对话,这种对话的精确性,正是文明延续的关键所在。