如何高效切换AI模型模式:释放不同任务的潜能

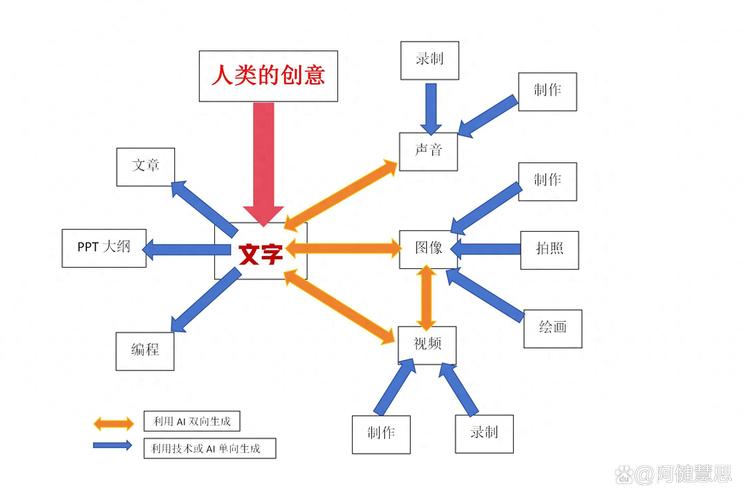

当您使用AI工具生成文案、编写代码或者分析数据时,是否遇到过这样的情况:同一个提示词(Prompt),交给不同的AI模型处理,结果差异巨大?有时需要严谨的分析,有时又渴望天马行空的创意,这时,灵活切换AI模型的能力,就成为了提升效率与效果的关键。

为什么需要切换AI模型?

AI世界并非“一模型通吃”,不同模型的设计目标、训练数据和能力边界各不相同:

- 任务需求驱动: 创作诗歌可能需要GPT-4的文学素养,而分析财报数据则依赖Claude的强逻辑推理,翻译任务中,DeepSeek可能比通用模型更精准。

- 资源与效率平衡: 大型模型能力虽强,但响应慢、成本高,处理简单查询时,切换到更轻量的模型(如某些平台的“快速”或“经济”模式)能显著节省时间和费用。

- 效果优化探索: 当某个模型输出不尽人意时,尝试切换到另一个模型,往往能带来惊喜,找到更符合预期的答案。

如何在常用平台/工具中切换模型?

主流AI聊天平台(如ChatGPT Plus, Claude, 文心一言等)

- 界面直接选择: 这是最常见的方式,在输入框附近或用户设置区域,会有一个清晰的下拉菜单或选项按钮,在ChatGPT Plus界面中,您能直接在输入框上方看到模型选择器(如GPT-4, GPT-3.5),点击即可切换。

- 查找“模型库”或“设置”: 部分平台会将模型切换功能整合到更深的设置菜单或个人中心里,寻找“模型设置”、“默认模型”或“探索模型”这类标签。

- 特定功能入口: 有些平台为图像生成、代码编写等特定功能提供了专用模型入口,在这些功能界面内也可能有模型选择选项。

集成AI功能的办公/创作工具(如Notion AI, Office Copilot)

- 工具内置选项: 这类工具的模型切换通常较为隐蔽或有限,查看AI功能触发时出现的侧边栏或弹窗,寻找类似“高级选项”或“模型偏好”的设置。

- 依赖主账户设置: 有时,模型偏好需要在您绑定的AI服务主账户(如OpenAI账户)中进行设置,更改后才会同步到集成的工具中。

面向开发者的API环境

-

核心:修改API请求参数。 这是最灵活的方式,在调用API时,关键的模型选择体现在代码中指定的

model参数上。# 示例:使用OpenAI Python库 from openai import OpenAI client = OpenAI() # 使用 GPT-4 模型 response_gpt4 = client.chat.completions.create( model="gpt-4-turbo", # 指定模型标识符 messages=[{"role": "user", "content": "请解释量子计算的基础概念。"}] ) # 切换到 GPT-3.5 Turbo 模型 response_gpt35 = client.chat.completions.create( model="gpt-3.5-turbo-0125", # 切换为另一个模型标识符 messages=[{"role": "user", "content": "请解释量子计算的基础概念。"}] ) -

了解模型标识符: 每个可用模型都有唯一的标识符(如

gpt-4o,claude-3-sonnet-20240229),查阅对应AI服务提供商的官方文档获取最新、可用的模型列表及其特性。 -

平台仪表盘管理: 部分API服务提供商的控制台允许设置默认模型或管理不同模型的用量。

切换模型时的重要考量

- 成本意识: 务必清楚不同模型的定价差异,大型、先进的模型每次调用费用通常远高于基础模型,在API使用时尤其要监控成本。

- 能力边界: 切换前,了解目标模型的核心优势和局限,某些模型擅长文本但无法处理图像;老版本模型可能不具备最新的知识或功能(如联网搜索、多模态)。

- 上下文兼容性: 在同一对话线程中直接切换模型可能导致不连贯,新模型可能无法完美继承之前对话的全部上下文理解,对于复杂长对话,切换模型后可能需要简要重申核心需求。

- 输出风格差异: 不同模型有其“性格”,有的偏向简洁直接,有的乐于详述并举例,切换后可能需要调整提示词以达到理想的输出风格。

- 隐私与合规: 确保所选模型及其运行环境符合您处理数据的隐私政策和法规要求(如GDPR、HIPAA等),敏感数据应使用符合规定的模型处理。

提升切换效率的技巧

- 建立个人模型手册: 记录常用模型的核心特点、擅长任务、大致成本和使用体验,方便快速决策。

- 利用快捷方式/书签: 如果某个平台切换路径较深,尝试浏览器书签保存特定模型链接(如平台提供的直达链接)。

- 探索“路由”或“编排”工具: 对于高级用户或开发者,可使用LangChain等框架,根据问题类型自动路由到最合适的模型。

- 善用平台新特性: 关注平台更新,如OpenAI的“模型微调”功能、Claude的“工作空间”预设,都能优化特定场景下的模型使用体验。

- 温度参数配合: 即使在同一模型下,调整“temperature”等参数也能显著改变输出风格(从确定性到创造性),有时微调参数比切换模型更便捷。

个人观点 作为深度依赖AI工具的实践者,我深刻体会到模型切换不是额外负担,而是解锁AI真正潜能的必备技能,它让我们从被动接受单一输出,转变为主动选择最合适的“智能引擎”,尤其在多模型生态兴起的当下,熟练掌握切换技巧,意味着更精准的问题解决能力、更高的资源利用效率和更富创造性的成果产出,我建议每位用户,无论技术背景如何,都应花些时间了解常用平台提供的模型选项及其差异,这是迈向高效智能协作的关键一步。