人工智能模型的设计是一个融合了数学、计算机科学和领域知识的系统性工程,它并非一蹴而就的魔法,而是一步一步严谨构建的过程,理解这个过程,有助于我们更客观地看待AI的能力与局限。

一个AI模型的诞生,通常始于一个明确的需求或待解决的问题,我们想要一个能自动识别图片中猫的模型,或者一个能将用户评论自动分类为正面或负面的系统,这个初始目标决定了整个设计过程的方向。

目标确立后,下一步是数据的准备与处理,数据是AI模型的“燃料”,其质量直接决定了模型性能的上限,设计团队需要收集与目标高度相关的大量数据,要训练识别猫的模型,就需要成千上万张标注好的、包含各种品种、姿态、光照环境下猫的图片,这个阶段的工作极其关键,包括数据清洗(去除错误或无关数据)、数据标注(告诉模型哪些是猫,哪些不是)以及数据增强(通过旋转、裁剪等方式人工扩充数据集,让模型学到更本质的特征,而不是记住特定的图片)。

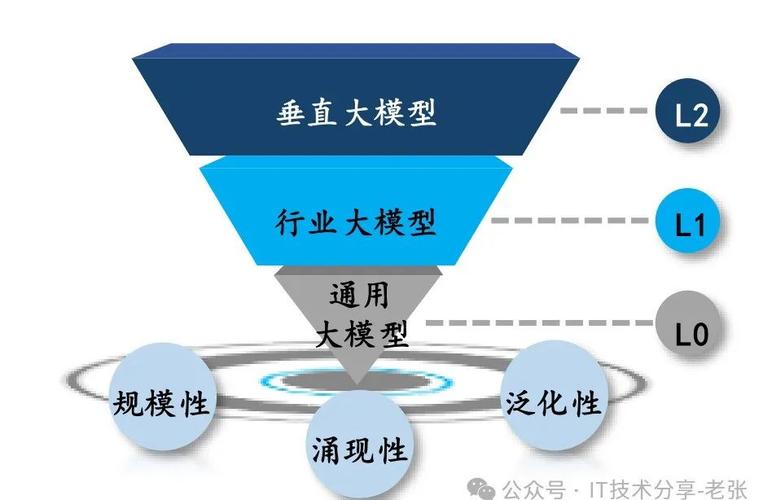

有了高质量的数据,接下来就是模型架构的选择,这相当于为AI模型搭建一个“大脑”的结构,对于图像识别任务,设计师可能会选择卷积神经网络(CNN),因为它能高效处理像素之间的空间关系;对于处理序列数据(如语言、语音),递归神经网络(RNN)或Transformer架构可能更为合适,选择哪种架构并非随意而为,它依赖于问题的特性和前辈们的研究成果,设计师需要深刻理解不同架构的优缺点,并根据具体任务进行微调甚至创新。

模型架构确定后,便进入了训练阶段,这是模型通过数据“学习”知识的过程,设计师会设定一个“损失函数”,用来衡量模型当前的预测与真实答案之间的差距,然后通过“优化算法”(最著名的是梯度下降法)来不断地调整模型内部数百万甚至数十亿个参数(可以理解为神经元的连接强度),目标是让损失函数的值最小化,即让模型的预测越来越准确。

这个过程通常需要在强大的计算硬件(如GPU集群)上进行,耗时从数小时到数周不等,设计师需要像一位耐心的教练,密切关注训练过程的“训练曲线”,防止模型“过拟合”(即只记住了训练数据,但遇到新数据就表现糟糕)或“欠拟合”(即根本没有学到规律),他们会使用诸如验证集、早停法、丢弃法等技术来确保模型的泛化能力。

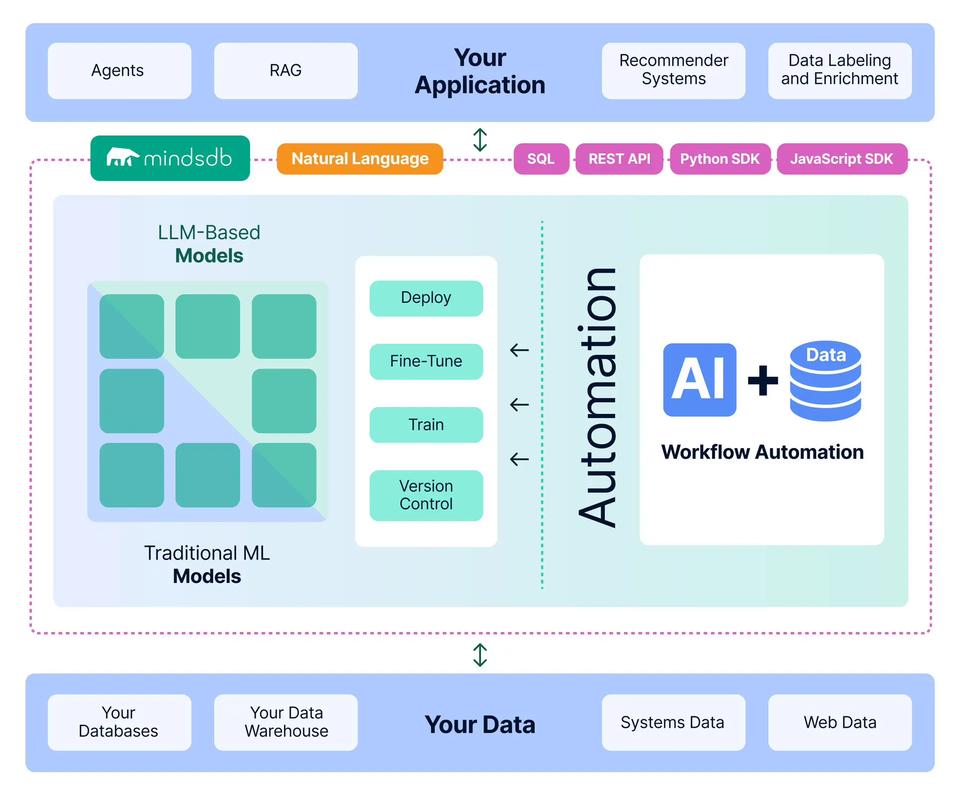

训练出一个表现良好的模型后,工作并未结束,模型需要被部署到真实的应用环境中,比如集成到手机App、网站服务器或嵌入式设备中,设计师必须考虑模型的效率,对其进行压缩和优化,确保它能在有限的硬件资源上快速运行,还需要建立持续的监控机制,观察模型在实际使用中的表现,因为真实世界的数据分布可能随时变化,模型性能可能会“退化”,这就需要定期用新数据重新训练,进行迭代更新。

纵观AI模型的设计流程,它体现的是一种严谨的工程思维:从问题定义出发,以数据为基础,通过算法和算力进行迭代优化,最终交付一个能够解决实际问题的可靠工具,它既需要设计师对技术原理的深刻洞察,也需要对应用场景的务实理解。

在我看来,AI模型的设计魅力正在于这种结合了理性与创造力的平衡,设计师不仅在构建一个计算系统,更是在为机器注入一种解决问题的“智慧”,每一次成功的模型部署,都是人类智慧通过另一种形式的延伸和体现。