人工智能模型就像一个新生的宝宝,需要精心喂养才能健康成长,作为网站站长,我经常收到关于如何入门AI的咨询,今天就想和大家分享一些实用的方法,用通俗的语言解释怎么“喂养”AI模型宝宝,这个过程其实并不神秘,关键在于理解它的成长规律,就像照顾一个孩子一样,需要耐心、知识和持续投入。

理解AI模型宝宝的本质

我们要明白AI模型是什么,AI模型是一个通过数据学习规律的计算机程序,它不像人类宝宝有情感,但它的“成长”依赖于我们提供的数据和环境,如果把AI模型比作宝宝,那么数据就是它的“食物”,算法是它的“消化系统”,而训练过程则是它的“教育阶段”,喂养AI模型的核心在于确保它获得高质量、多样化的数据,并通过反复调整让它变得更聪明。

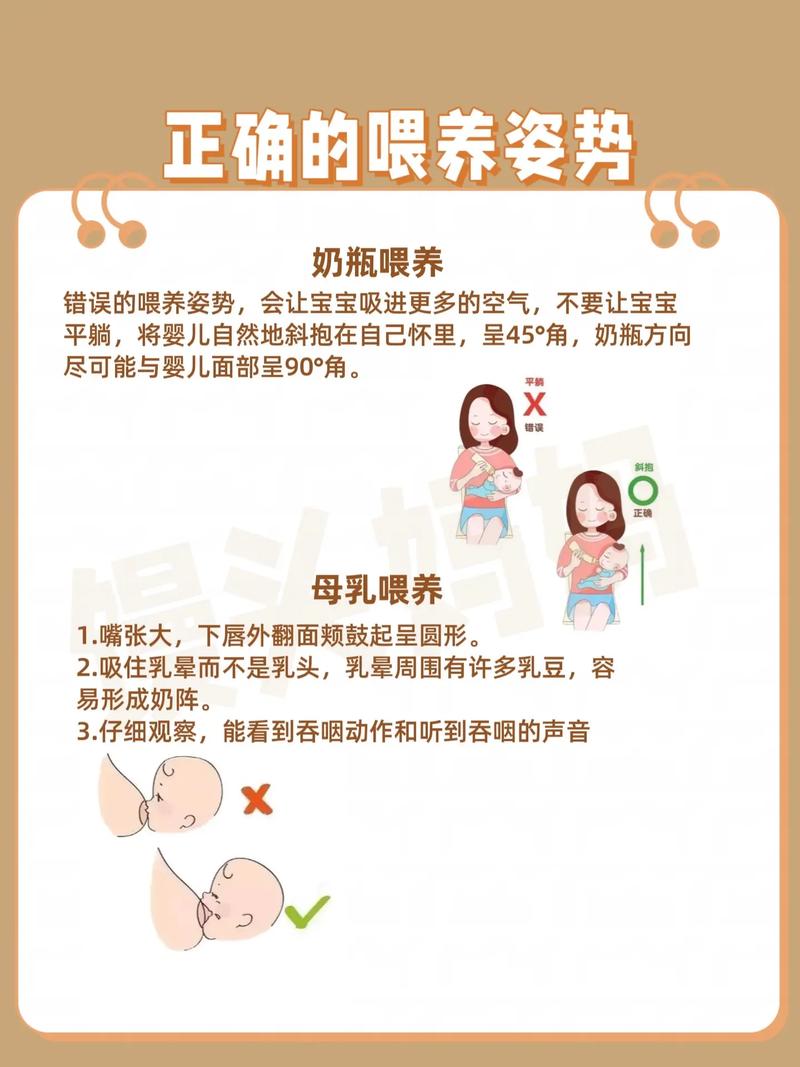

刚开始接触AI时,很多人会误以为只要扔进去大量数据就行,但这就像只给宝宝喂单一食物,可能导致营养不良,AI模型宝宝需要均衡的“饮食”,也就是结构清晰、标注准确的数据集,如果你想训练一个识别猫狗的AI模型,就需要提供成千上万张猫狗图片,并且每张图片都要明确标注是猫还是狗,这样,模型才能学会区分特征。

喂养的第一步:准备高质量数据

数据是AI模型的基石,没有好的数据,再先进的算法也难以发挥作用,准备数据时,要注重质量而非数量,这意味着数据必须准确、相关且无偏见,举个例子,假如你在训练一个语言模型,如果数据中包含了大量错误拼写或无关内容,模型学到的就会是混乱的模式,就像宝宝学说话时听到错话一样。

在实际操作中,数据清洗和预处理是必不可少的步骤,这包括去除重复数据、纠正错误、统一格式等,过程可能枯燥,但它是喂养AI模型的基础工作,我个人建议从小数据集开始,逐步扩展,避免一开始就处理海量数据导致手忙脚乱,要注意数据的多样性,比如训练图像识别模型时,应包括不同角度、光照条件下的图片,这样才能让模型具备更好的泛化能力。

第二步:选择合适的训练方法

有了数据后,下一步就是“喂养”过程——训练模型,训练就像教宝宝走路,需要循序渐进,常用的方法包括监督学习、无监督学习和强化学习,对于初学者,监督学习是最直观的方式,因为它依赖于标注好的数据,模型通过对比预测和真实值来调整自身参数。

训练过程中,超参数调优是关键环节,超参数就像是模型的“成长环境”,比如学习率、批次大小等,设置不当可能导致训练缓慢或过拟合(模型只记住数据而不会泛化),我的经验是,先从默认参数开始,然后通过实验微调,工具如TensorFlow或PyTorch提供了便捷的接口,但不要依赖自动化工具完全代劳,手动调整往往能带来更深刻的理解。

另一个重要方面是计算资源,训练AI模型需要足够的算力,就像宝宝需要安全的空间来爬行,如果资源有限,可以从云端服务起步,比如使用Google Colab的免费GPU,这样能降低入门门槛。

第三步:持续监控和优化

喂养AI模型不是一劳永逸的事,它需要持续关注,训练完成后,要通过测试集评估模型性能,检查准确率、召回率等指标,如果表现不佳,就像发现宝宝发育迟缓,需要回溯数据或调整算法。

优化阶段包括处理过拟合和欠拟合问题,过拟合时,可以增加数据多样性或使用正则化技术;欠拟合则可能需简化模型或增加训练轮数,这里有一个常见误区:人们总想追求完美模型,但实际上,AI模型宝宝也会犯错,重要的是通过迭代改进,我常提醒自己,AI开发是一个循环过程,每次失败都是学习机会。

模型部署后还要监控实时表现,因为数据分布可能随时间变化,一个电商推荐系统如果长期不更新,可能无法适应新趋势,定期重新训练模型,就像给宝宝定期体检,能确保它持续健康。

常见挑战与实用技巧

喂养AI模型宝宝时,会遇到一些挑战,比如数据隐私、算法偏见等,解决这些需要遵循伦理准则,例如使用脱敏数据避免泄露用户信息,从个人角度看,我认为透明度很重要,公开训练过程能增强信任。

对于新手,我推荐从简单项目入手,比如用现成的API体验AI功能,再逐步深入,工具如Hugging Face的模型库提供了预训练模型,可以节省时间,但记住,直接使用别人的模型就像给宝宝喂现成辅食,虽然方便,但自定义喂养才能培养独特能力。

保持学习心态,AI技术更新快,参加社区讨论或在线课程能帮你跟上步伐,别忘了,喂养AI模型不仅是技术活,更是一种创造过程——你的投入会直接影响它的“个性”。

人工智能的发展正在改变世界,而喂养AI模型宝宝是我们参与其中的方式,在我看来,这就像培育一棵树,需要阳光、水分和耐心,每个人都可以成为AI的“父母”,关键是用心去理解它的需求,AI可能会更自主,但人类的引导永远是其核心,希望这些分享能帮你迈出第一步,享受这个充满惊喜的旅程。