3D立体科普类短视频怎么制作的

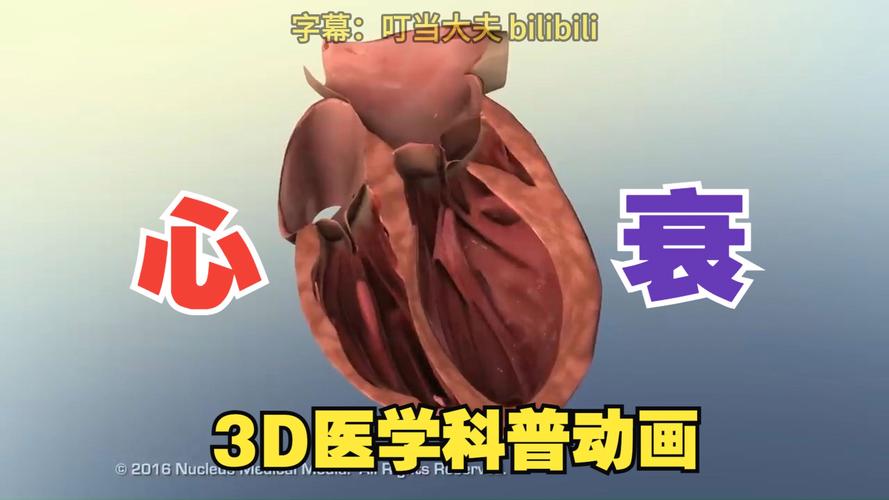

想象一下:在手机屏幕上,一颗心脏在你眼前跳动,每一根血管清晰可见;地球内部炽热的地核缓缓旋转,熔岩流动的轨迹触手可及,这不是科幻电影,而是3D立体科普短视频带来的震撼体验,NASA利用3D可视化技术还原黑洞碰撞,全球观看量破亿;BBC《完美星球》系列凭借精妙的三维模拟,将深奥的地球科学送入千万家庭。三维建模技术赋予抽象科学概念以直观形态,让知识突破维度限制,触达认知深处。

第一步:精准策划 - 科学与视觉的基石

- 深挖核心知识点: 明确要传达的科学原理或现象核心,避免信息过载,制作“龙卷风形成”视频,重点应是冷暖空气交汇与旋转上升的核心动力过程。

- 构建视觉叙事脚本: 将知识点分解为连贯的视觉场景,脚本需包含:关键镜头描述、科学注解(精确到术语)、动画运动逻辑(如气流方向、力作用示意)、解说词要点,一个关于光合作用的视频脚本,可能从阳光穿透叶片气孔开始,到光能转化为化学能的分子层面动态模拟结束。

- 专家背书至关重要: 脚本完成后,务必邀请相关领域科学家审核,确保科学表述的绝对准确性与前沿性,这是E-A-T(专业性、权威性、可信度)的核心体现。

第二步:制作流程 - 从模型到沉浸感

-

三维建模与材质:

- 基础建模: 使用Maya、Blender或Cinema 4D创建主体结构,科普模型追求科学准确性,需依据真实数据或权威图谱(如人体解剖图、地质剖面图),细胞器建模需参考电子显微镜图像。

- 精细雕琢: 运用雕刻工具(如ZBrush)添加表面细节,制作远古生物复原,需基于化石特征雕刻皮肤纹理、肌肉走向。

- 真实材质与贴图: 通过Substance Painter等软件赋予物体物理属性,金属反射、岩石粗糙度、水体折射率等参数需贴近现实,为表现冰川融化,需精确模拟冰体的半透明质感与水流动态。

-

骨骼绑定与动画:

- 赋予生命力: 为需运动的模型(如关节动物、机械结构)创建骨骼系统并绑定,演示膝关节运动时,骨骼绑定必须符合生物力学原理。

- 关键帧动画: 依据科学原理设定运动,制作日地月系统动画,需严格遵循天体运行规律设置公转与自转关键帧。

- 模拟技术运用: 利用Houdini、Blender流体/粒子系统模拟自然现象,火山喷发中的烟雾扩散、岩浆流动,必须符合流体动力学。

-

灯光、渲染与立体化:

- 科学布光: 灯光营造氛围并突出重点,显微镜视角下需模拟显微光源,宇宙场景则依赖环境光与星体自发光。

- 分层渲染: 分别渲染颜色、阴影、反射等通道,为后期合成预留调整空间,复杂场景如深海生态,分层渲染利于分层调整不同深度光照。

- 立体成像核心: 渲染左右眼视角画面,摄像机间距(瞳距)与汇聚点设定直接影响立体舒适度与效果冲击力,演示分子结构时,恰当的立体景深能让原子空间关系一目了然。

-

后期合成与输出:

- 立体合成: 使用DaVinci Resolve、Adobe Premiere Pro的立体编辑模块,将左右眼画面精准对齐并封装,必须严格检查避免重影或视觉疲劳。

- 动态图文融合: 在AE中合成动态标注、示意箭头、数据图表,确保与3D主体运动完美同步,解释DNA复制时,动态箭头需精确指向解旋点位。

- 专业解说与音效: 配音需清晰权威,背景音乐不干扰解说,音效(如电流声、地质运动低频音)增强沉浸感与科学真实度,最终输出符合平台要求的立体格式(如左右半宽、上下格式)。

给制作者的实用建议

- 平衡精度与效率: 非可视内部结构可用示意性模型(如透明化处理),重点表现关键细节。

- 善用资源库: Turbosquid、Sketchfab等平台提供高质量科学模型(需注意版权),可节省基础建模时间。

- 迭代验证: 向目标观众或领域学者小范围测试,收集对科学性与立体效果反馈。

- 持续学习: 关注实时渲染(Unreal Engine)、AI辅助生成(材质、动画)等新技术,提升效率与表现力,MIT最新研究显示,大脑对三维动态科学信息的记忆留存率比二维平面高出40%,这不仅是视觉创新,更是科普传播效能的本质跃升。

当严谨的科学内核遇见极具张力的三维表达,晦涩公式便转化为可感知的视觉语言,每一帧精准的立体画面,都是向未知世界投去的一道探索之光,三维空间,正成为这个时代最有力的科普讲台。(署名:科学可视化工程师 林墨)