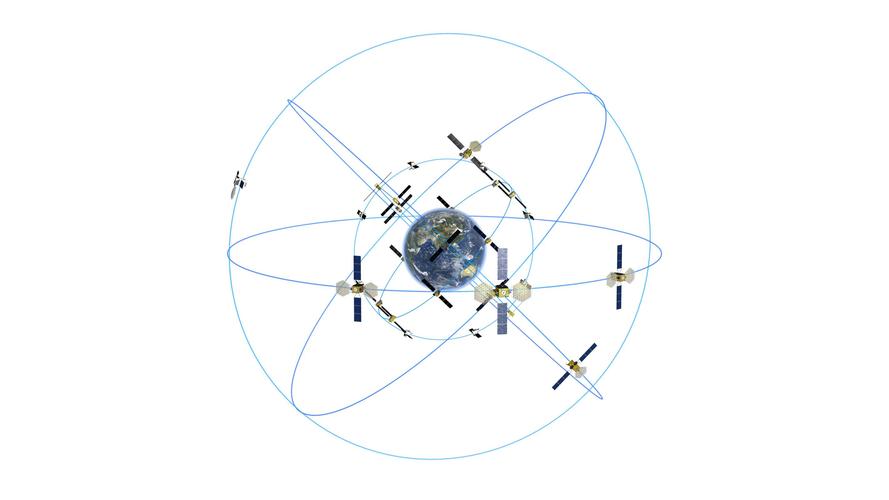

北斗卫星导航系统是中国自主研发的全球卫星导航系统,其建设历程和技术水平一直备受关注,截至2023年,北斗系统在轨运行的服务卫星共45颗,包含地球静止轨道(GEO)、倾斜地球同步轨道(IGSO)和中圆地球轨道(MEO)三种不同类型卫星,形成覆盖全球的高精度导航网络。

北斗卫星的组成与布局

北斗系统的卫星数量并非固定不变,而是根据技术迭代和服务需求动态调整,北斗三号系统作为全球服务核心,共部署30颗卫星,包含24颗MEO卫星、3颗GEO卫星和3颗IGSO卫星,MEO卫星均匀分布在不同轨道面,确保全球任意地点至少可见6颗卫星;GEO卫星覆盖亚太地区,提供增强服务;IGSO卫星则通过特殊轨道设计,进一步提升高纬度地区的信号稳定性,北斗二号部分卫星仍在轨运行,与北斗三号协同工作,保障系统连续性和可靠性。

卫星数量背后的科学逻辑

卫星导航系统依赖“星间链路”和“星地一体化”技术,通过多颗卫星协同实现定位,北斗系统45颗卫星的规模,使其在亚太地区的定位精度达到2-3米,全球范围优于5米,远超单一阵营系统的覆盖能力,相比之下,美国GPS系统运行卫星为31颗,欧洲伽利略系统26颗,俄罗斯格洛纳斯系统24颗,北斗通过混合星座设计,在卫星数量和轨道类型上形成独特优势,既能减少对地面站的依赖,又能应对复杂地形和极端天气的挑战。

北斗如何服务日常生活

从智能手机定位到远洋船舶导航,从地震预警到精准农业,北斗已融入20多个行业领域,2022年数据显示,中国超790万辆道路运营车辆、10万台邮政快递干线车辆安装北斗终端;基于北斗的农机自动驾驶系统覆盖超15万台设备,农田作业效率提升50%,在防灾减灾中,北斗短报文功能多次在通信中断的灾区实现应急通信,其服务能力通过卫星数量与技术创新得到双重验证。

作为国家重大空间基础设施,北斗卫星系统的建设规模既是技术实力的体现,更是服务民生的承诺,随着后续卫星的发射及新技术应用,北斗将持续为全球用户提供更安全、更精准的时空基准服务。