为什么有些狗狗体内会有芯片?

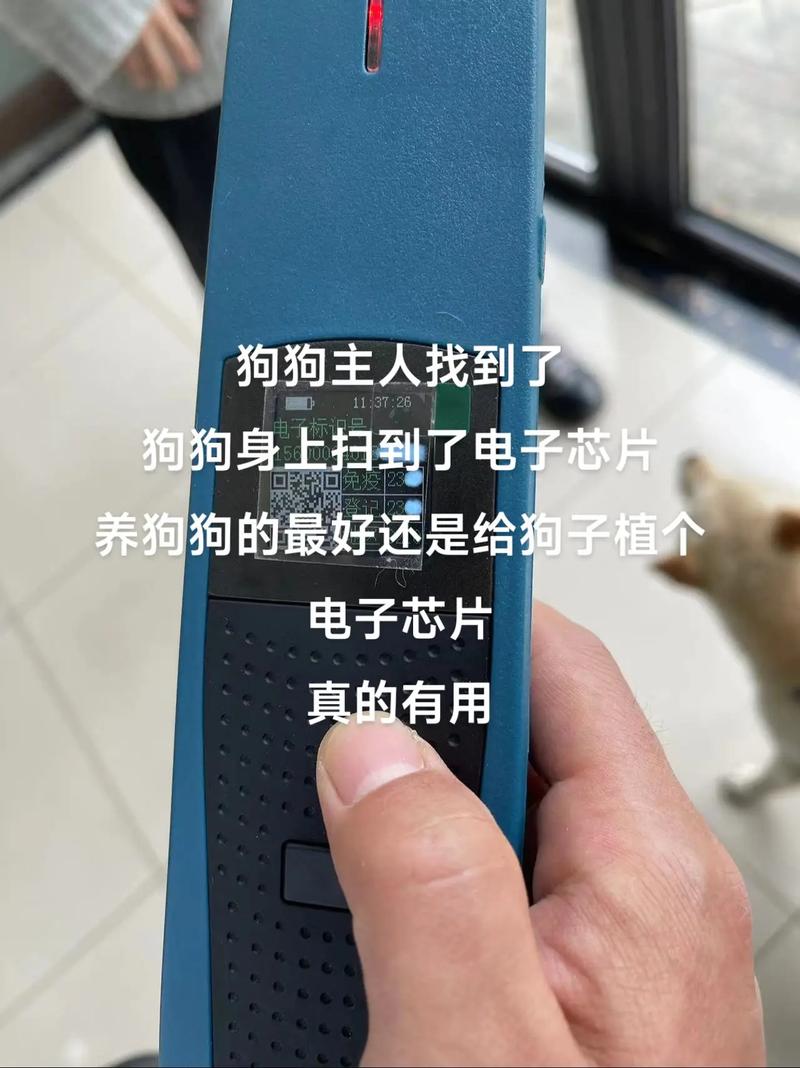

许多宠物主人第一次听说“狗狗体内有芯片”时,可能会感到惊讶甚至担忧,这种被称为“宠物芯片”的小型电子装置,早已成为全球范围内宠物管理的重要工具,本文将从科学原理、实际应用以及争议讨论等角度,解析宠物芯片的存在意义。

宠物芯片究竟是什么?

宠物芯片的正式名称是“电子识别标签”(EID),其核心是一种微型射频识别装置(RFID),它的体积通常只有米粒大小,通过专业注射器植入狗狗皮下组织,位置多选在颈背部,芯片本身不含电池,依靠外部扫描设备发出的无线电波激活,从而传输一串唯一的15位数字编码。

这串编码类似于狗狗的“电子身份证”,记录了犬只的基本信息,例如品种、出生日期、疫苗接种记录以及主人的联系方式,需注意的是,芯片本身并不具备GPS定位功能,因此无法通过它追踪狗狗的实时位置。

植入芯片的核心目的

-

永久身份标识

与传统项圈和狗牌相比,芯片不会被磨损或丢失,据统计,美国动物保护协会数据显示,佩戴项圈的走失犬只中,仅12%能通过狗牌联系到主人,而植入芯片的狗狗寻回率高达74%。 -

防疫管理规范化

在狂犬病高发地区,部分国家强制要求宠物犬植入芯片,例如日本《狂犬病预防法》规定,所有3月龄以上的犬只必须登记芯片信息,确保每只犬的疫苗接种可追溯。

-

打击非法交易

芯片可有效遏制宠物盗窃和非法繁殖,英国《微芯片犬类法案》实施后,犬类盗窃案发率同比下降38%,繁殖场违规操作举报量增加2倍。 -

国际流通的通行证

根据《国际宠物运输公约》,跨境携带宠物必须提供芯片编码对应的健康证明,2023年欧盟升级动物福利标准后,未植入芯片的犬只被禁止进入成员国。

芯片植入的科学流程

正规的芯片植入需由持证兽医操作,全程约需3分钟:

- 扫描犬只确认未预先植入芯片

- 对注射部位进行局部消毒

- 使用专用注射器将芯片推入皮下

- 二次扫描确认芯片可读取

- 将编码录入国家宠物数据库

植入后可能出现轻微肿胀,通常24小时内消退,中国畜牧兽医学会2022年发布的《宠物芯片技术白皮书》指出,合格芯片的生物相容性材料引发排斥反应的概率低于0.03%。

争议与常见疑问

尽管芯片技术已成熟,仍存在部分争议:

- 健康风险疑虑

美国FDA曾收到极个别芯片移位导致炎症的案例报告,但进一步调查显示,这些案例均与使用非医疗级材料或非专业操作直接相关。 - 隐私保护争议

德国动物保护组织曾质疑数据库信息泄露风险,对此,欧盟在《通用数据保护条例》(GDPR)中明确规定,宠物芯片数据需采用银行级加密技术。 - 技术局限性

芯片无法替代日常监护,英国皇家防止虐待动物协会(RSPCA)强调,植入芯片后仍需配合牵引绳、围栏等物理防护措施。

养犬人的必要认知

- 及时更新数据库信息

搬家、更换手机号后,需通过国家官方平台修改登记信息,2021年澳大利亚的统计显示,约27%的芯片宠物因信息过期未能成功寻主。 - 选择合规植入机构

确认机构具备农业农村部颁发的《动物诊疗许可证》,避免使用来路不明的芯片产品。 - 定期扫描检测

建议每年体检时让兽医扫描芯片,确保其位置正常且可读取。

个人观点

作为陪伴人类万年的特殊伙伴,狗狗在现代社会面临的走失、医疗、法律等问题已超出传统养育模式的应对范围,宠物芯片虽小,却是动物福利与人类责任共同进步的缩影,技术的本质始终是工具,真正守护毛孩子的,永远是主人时刻在线的关怀与警惕。