本田芯片短缺:一场全球供应链的蝴蝶效应

2021年起,全球汽车行业经历了一场前所未有的芯片荒,本田、丰田、大众等头部车企纷纷宣布减产甚至停产,作为全球汽车制造业的巨头,本田为何在这场危机中显得尤为被动?芯片供应不足的背后,是一场由多重因素交织而成的全球性挑战。

全球芯片产能的“结构性失衡”

汽车芯片并非传统意义上的高端芯片,其技术门槛相对较低,但对稳定性、耐用性的要求极高,过去十年,全球半导体产业将重心转向消费电子领域,尤其是智能手机、数据中心和5G设备所需的高性能芯片,根据国际半导体协会(SEMI)数据,2020年汽车芯片仅占全球芯片产能的约10%,而消费电子芯片占比超过60%。

当疫情导致居家办公需求激增,消费电子芯片订单暴涨,代工厂的产能被迅速抢占,汽车行业却因疫情初期销量下滑,主动削减了芯片订单,等到市场回暖,车企再想追加订单时,芯片产能已被其他行业“锁死”,这种供需错位,直接导致本田等车企陷入被动。

供应链“长鞭效应”:从一颗芯片到整条产业链

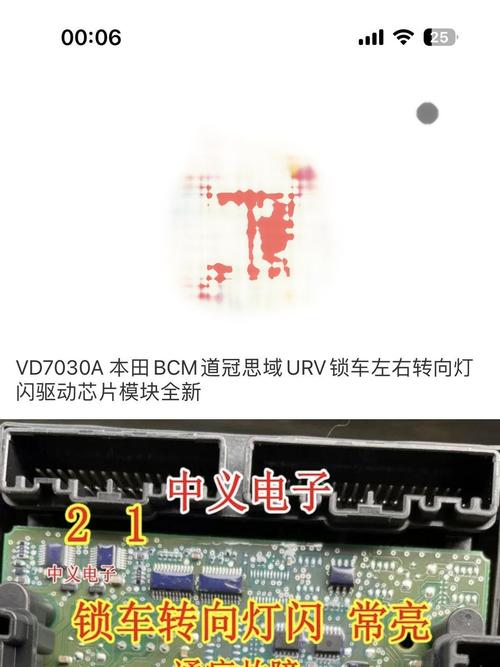

汽车制造依赖复杂的供应链体系,一辆本田汽车需要约1000-1500颗芯片,涉及发动机控制、安全系统、车载娱乐等数十个模块,本田的供应链模式以“精益生产”著称,强调零库存和即时供应,这种模式在稳定时期效率极高,但面对突发风险时极为脆弱。

2021年,瑞萨电子(本田主要芯片供应商)位于日本茨城的工厂因地震停产;同年,美国得州暴雪导致三星、恩智浦等芯片厂断电;2022年,东南亚疫情反复,意法半导体在马来西亚的封测厂关闭……这些事件像多米诺骨牌一样,将芯片短缺的压力传导至本田的整车生产线。

新能源汽车的“需求爆发”加剧矛盾

全球碳中和目标推动下,新能源汽车市场快速增长,本田计划到2030年将电动车销量占比提升至40%,但这一转型进一步放大了芯片需求,与传统燃油车相比,电动车对芯片的依赖度更高——电池管理系统、自动驾驶模块、智能座舱等均需额外芯片支持。

车规级芯片的认证周期长达2-3年,短期内产能难以迅速扩张,根据波士顿咨询公司预测,2025年前汽车芯片需求将保持每年10%以上的增速,但产能增长仅能维持在6%-8%,供需缺口持续扩大,本田的电动化战略不得不面临“无米下锅”的困境。

地缘政治与商业博弈的“隐形推手”

芯片产业链高度全球化,但近年来地缘政治风险显著上升,美国对中国半导体产业的制裁,迫使华为等企业大量囤积芯片,间接挤占了其他行业的供应;台积电、三星等代工厂的产能分配,也受到客户国籍、订单规模等多重因素影响。

本田作为日系车企,虽未直接卷入政治争端,但其供应链严重依赖海外供应商,本田的车载MCU芯片主要由英飞凌(德国)、恩智浦(荷兰)等欧洲企业设计,生产则集中在台积电(中国台湾)和联电(中国台湾),任何一环出现波动,都可能让本田的工厂按下暂停键。

本田的自救之路:从“断链”到“重构”

面对危机,本田正试图通过多种方式破局,与台积电、罗姆半导体等供应商签订长期协议,锁定未来3-5年的芯片产能;调整产品策略,优先生产高利润车型(如CR-V、雅阁),并简化低配车型的芯片配置。

更长期的解决方案是推动供应链本土化,本田计划在日本本土建立芯片研发中心,并与索尼合作开发电动车专用芯片,通过数字化改造工厂,引入AI预测需求波动,以减少对“即时供应”模式的依赖。

个人观点:芯片危机暴露了汽车行业过度追求效率的弊端,车企需要在“精益”与“韧性”之间找到平衡,对于本田而言,这场危机或许是一次转型契机——谁能率先掌控芯片自主权,谁就能在电动化时代抢占先机。