电梯作为现代建筑中不可或缺的基础设施,近年来频繁出现芯片短缺问题,从住宅小区到商业大厦,从维修延期到设备更新受阻,这场"缺芯潮"正悄然改变着电梯行业的运行逻辑,要理解这一现象,需要从全球产业格局、技术迭代速度以及市场供需关系三个维度展开分析。

全球供应链的"蝴蝶效应"

2020年以来的全球公共卫生事件,导致芯片制造重镇马来西亚、越南等地多次停工,全球排名前十的半导体企业中有7家在这些地区设有封测工厂,其产能波动直接影响工业控制芯片供应,电梯行业使用的32位MCU芯片(微控制器单元),恰好与汽车电子、智能家居产品使用相同制程工艺,在需求端形成直接竞争,据中国电梯协会数据,2021年电梯控制芯片交付周期从常规的8周延长至52周,价格涨幅最高达300%。

智能化升级加速芯片消耗

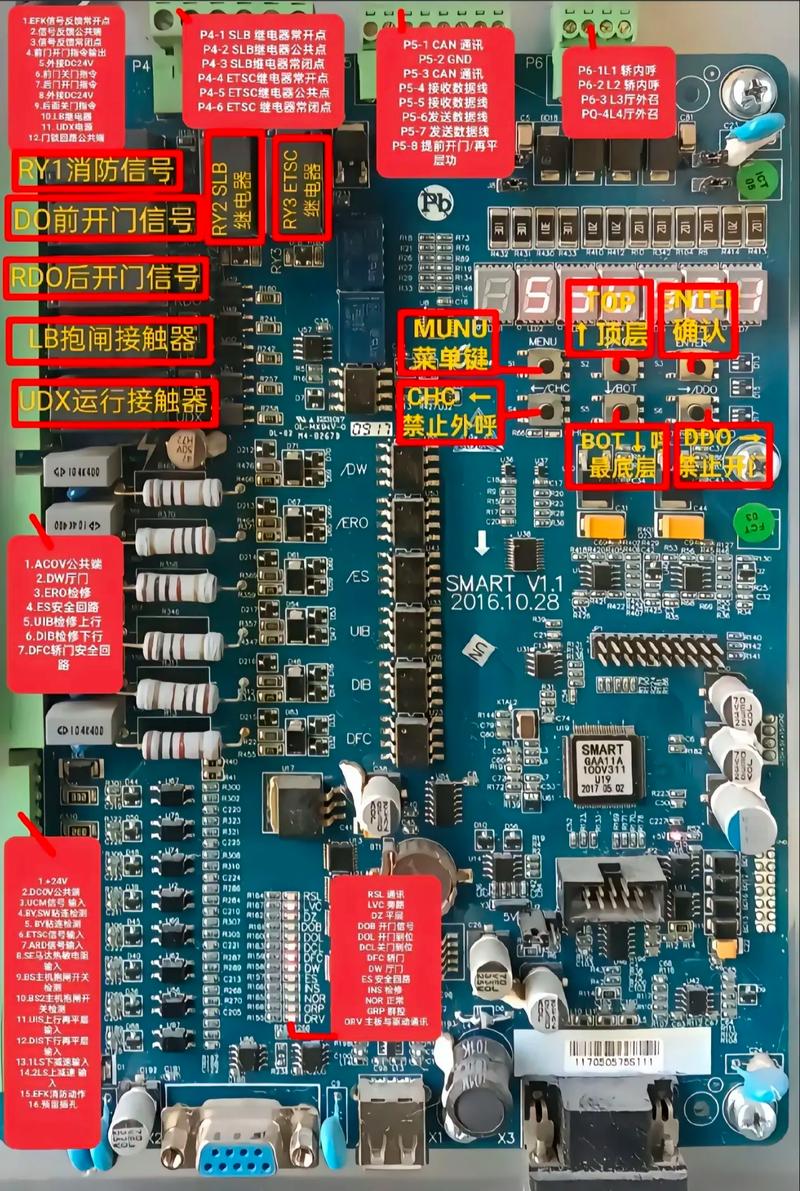

现代电梯的智能化改造远超公众想象,以某品牌推出的第5代电梯为例,单台设备需配置:

- 主控芯片(1组)

- 变频驱动芯片(2组)

- 安全监测芯片(8组)

- 人机交互芯片(3组)

- 物联网通讯芯片(1组)

较2010年产品,芯片使用量增加了4.7倍,住建部《既有建筑改造技术规程》要求,2025年前完成2000年前建造电梯的智能化改造,这意味着每年需要改造约45万台电梯,对应芯片需求呈指数级增长。

原材料短缺的传导效应

制造电梯控制芯片所需的钯、氖气等关键材料,俄罗斯、乌克兰两国供应量占全球40%以上,地缘政治冲突导致相关原材料价格在2022年3月单月上涨78%,更为严峻的是,晶圆制造所需的超纯水系统、光刻胶等辅材同样面临供应紧张,国内某电梯龙头企业透露,其芯片库存水位已从正常时期的3个月降至15天。

技术迭代带来的双重压力

电梯安全标准ISO 25745-2020的修订,要求新增轿厢意外移动保护、门机冗余控制等17项安全功能,这意味着每部电梯需要增加4-6组专用芯片,国产芯片厂商在车规级、工业级芯片领域的技术突破尚未完全实现,进口依赖度仍维持在85%以上,技术标准提升与国产替代进程的错位,进一步加剧了供应紧张。

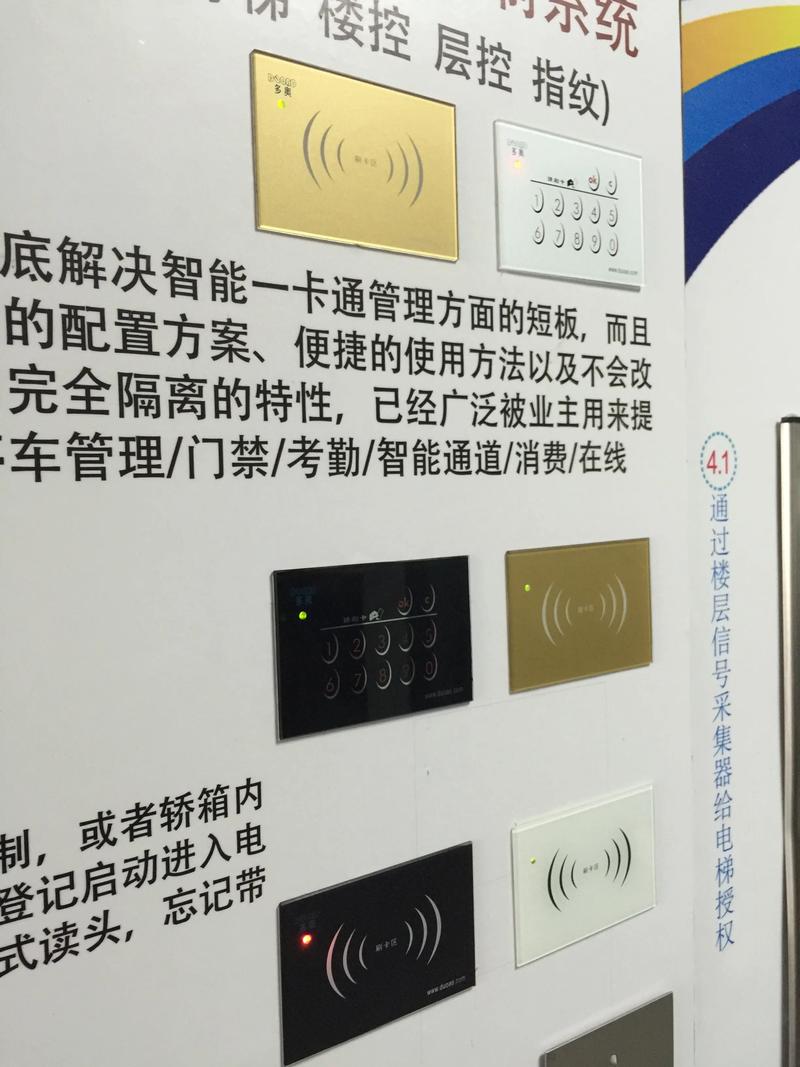

面对芯片短缺困局,行业正在探索破局路径,部分企业采用"功能模块化"设计,通过共享芯片资源降低单机用量;长三角地区已形成电梯芯片联合采购平台,通过集中订单提升议价能力;更值得关注的是,国产芯片厂商开始与电梯企业共建联合实验室,针对电梯特殊工况开发专用芯片,目前已有3款国产芯片通过欧盟CE认证。

这场缺芯危机暴露出中国电梯行业在核心技术领域的短板,也倒逼产业链向高端化转型,当电梯按钮背后的芯片从"进口标配"变为"自主研发",或许正是中国制造向价值链上游攀升的生动写照,芯片之争,本质是技术话语权的较量,唯有掌握核心科技,才能在产业变革中把握主动权。