供需关系的剧烈失衡

2020年新冠疫情爆发初期,多数企业基于悲观预期大幅削减芯片订单,汽车行业曾预测全球销量将暴跌15%,导致博世、大陆集团等供应商将订单量削减超30%,然而实际情况远超预期:居家办公推动笔记本电脑出货量增长26%,云服务器需求激增35%,智能家居设备销量暴涨41%,当企业试图在2021年重启生产线时,晶圆厂产能已被消费电子客户抢占,这种“预判失误——紧急追单”的连锁反应,直接造成供需错位的时间差。

半导体产业链的脆弱性暴露

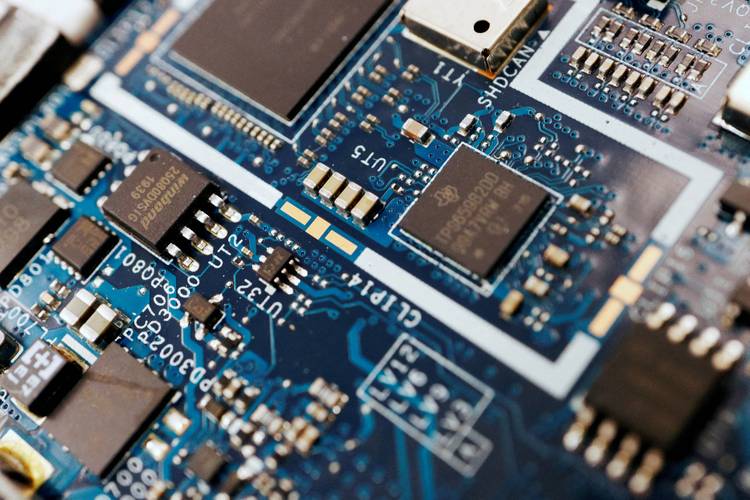

- 生产周期长达26周:从硅片投料到成品芯片,需经历1500道工序,台积电5纳米芯片的生产周期比7纳米延长20%,而新建一座晶圆厂需要12-24个月,投资额超过200亿美元。

- 高度集中的供应体系:全球77%的半导体制造产能集中在台积电、三星等五家企业,90%的先进制程芯片产自中国台湾地区,当美国得州暴雪导致三星奥斯汀工厂停工28天时,直接造成全球汽车MCU芯片供应缺口扩大15%。

- 库存策略失效:采用“准时制生产”的汽车行业,芯片库存通常仅维持2-4周,丰田“零库存”管理模式在供应链断裂时,直接导致其2021年第三季度产量缩减40%。

技术迭代带来的结构性矛盾

5G通信、人工智能、自动驾驶等技术突破正在重塑芯片需求格局:

- 单台新能源汽车芯片使用量达传统汽车的3倍

- 元宇宙设备驱动AR/VR芯片需求年复合增长率达67%

- 数据中心服务器开始采用定制化AI加速芯片

这种技术升级导致28纳米成熟制程与7纳米先进制程同时出现紧缺,中芯国际2022年财报显示,其28纳米生产线利用率达102%,而台积电3纳米产能尚未释放已获苹果、英伟达提前锁定。

地缘政治加剧产业波动

美国《芯片与科学法案》要求接受补贴的企业10年内不得在中国扩建先进产能,直接导致三星西安工厂扩产计划搁置,荷兰ASML的EUV光刻机交付周期延长至18个月,影响全球5家主要晶圆厂的产能爬坡速度,2022年8月美国对高端GPU的出口管制,迫使中国科技企业转向囤积算力芯片,进一步加剧市场紧张。

投机行为放大短缺效应

深圳华强北的芯片贸易商在2021年将ST意法半导体的MCU价格炒高70倍,部分型号从20元飙升至1400元,日本瑞萨电子火灾事件后,现货市场出现“击鼓传花”式炒作,某型号车规级芯片在三个月内经手12次,价格累计上涨400%,这种非理性囤积造成“虚假需求信号”,导致晶圆厂误判真实市场容量。

站在半导体产业变革的十字路口,笔者认为这场危机本质上是全球制造业数字化转型必经的阵痛,短期波动背后,隐藏着三大确定性趋势:

- 产能布局重构:美光科技投资1500亿美元在美建厂,英特尔重启欧洲晶圆厂计划,全球半导体制造正在形成“区域化集群”新格局

- 技术路线分化:RISC-V架构崛起、Chiplet封装技术普及、存算一体芯片量产,技术创新正在突破传统制程限制

- 供应链韧性建设:宝马自研电池管理芯片、特斯拉开发Dojo训练芯片,终端企业向上游渗透已成必然选择

芯片产业正在经历浴火重生的过程,这场短缺危机终将推动整个行业向更健康、更具抗风险能力的形态进化。