拆解汉字“里”:从字形到文化

“里”这个字,看似简单,却承载着丰富的文化内涵与结构逻辑,作为日常使用频率极高的汉字,许多人可能未曾深究其构成方式,今天我们从字形拆解、历史演变、实际应用三个维度,解析“里”字的结构秘密。

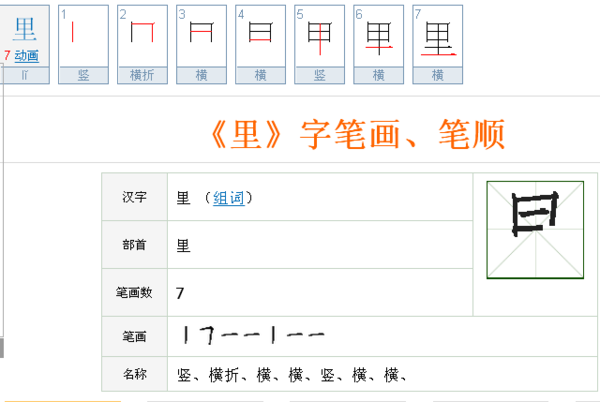

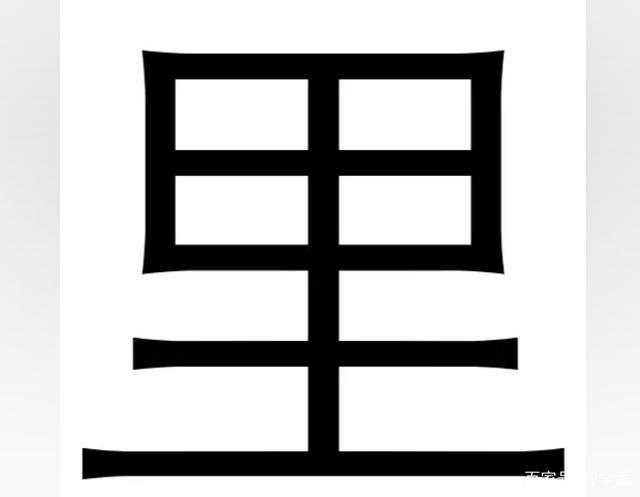

一、字形拆解:横竖之间的逻辑

“里”字由“田”与“土”两部分构成,属于典型的上下结构,上方的“田”象征划分明确的土地,下方的“土”则直接指向土地本身,古人造字时,通过这两部分的组合,直观表达“田土相连”的意象,暗含“划分土地界限”的含义。

需特别注意的是,许多人误以为“里”是左右结构,甚至将其与“裏”(“内部”的繁体字)混淆。“裏”为“衣”字中间夹“里”,属内外结构,而简体字“里”独立存在时,结构清晰固定,不存在歧义。

二、历史演变:从甲骨文到楷书

“里”的字形演变可追溯至甲骨文时期,早期的“里”字由“田”与“土”叠加而成,强调土地作为居住单位的功能,商周时期,“里”逐渐演变为行政单位,指代以农田为基础形成的村落,这一含义至今保留在“乡里”“邻里”等词汇中。

至小篆阶段,“里”的结构进一步规范化,笔画更加方正,隶变后,“田”与“土”的衔接更为紧密,形成现代楷书的书写标准,这一演变过程,不仅体现了汉字书写的简化趋势,也映射出古代社会从农耕聚落到行政管理的转型。

三、实际应用:结构与含义的关联

“里”字在实际使用中,主要有两类含义:

1、空间概念:如“公里”“里程”,指长度或距离单位;

2、抽象范围:如“心里”“家里”,表达某种界限内的领域。

这两种含义均与其结构相关,土地划分(田+土)的具象意义,衍生出“界限”与“范围”的抽象概念。“千里之行”中的“里”既是距离单位,也暗含“从起点到终点”的空间跨度。

有趣的是,现代汉语中,“里”与“外”常作为反义词使用,如“里应外合”,这一对比进一步强化了“里”字“内部”“界限内”的核心语义。

四、常见误区与辨析

1、结构误判:因书写习惯,部分人将“里”视为左右结构,需明确其为上下组合;

2、繁简混淆:繁体字“裏”与简体字“里”含义有重叠,但“裏”专指“内部”,而“里”更侧重“土地单位”或“抽象范围”;

3、读音陷阱:在“邻里”“公里”等词中,“里”读作“lǐ”,而在某些方言或古语中可能发音不同,需结合语境判断。

个人观点

汉字的结构绝非随意堆砌,每一个笔画、部首的排列都蕴含着古人对世界的观察与思考。“里”字从土地划分到抽象概念的延伸,恰恰证明了汉字“以形表意”的智慧,当我们书写“里”字时,或许可以多一分对先人智慧的敬意——这横竖之间的逻辑,正是中华文化绵延千年的密码。