AI虫情识别模型:田间地头的“数字植保员”实战指南

凌晨三点,手机屏幕骤然亮起,一条来自田间智能监测设备的警报跳入眼帘:“稻飞虱成虫密度激增,已达防治阈值!” 这并非科幻场景,而是当下越来越多种植基地、农服组织正在经历的日常,驱动这场静默变革的核心,正是AI虫情识别模型,如何让这位“数字植保员”真正为你所用?

第一步:部署你的田间“哨兵”(硬件基础)

- 选点布控: 根据作物布局、虫害历史及地形特点,科学部署智能虫情测报灯、高清摄像头或便携式移动采集设备,关键区域(如田块边缘、虫源迁飞通道)需重点覆盖。

- 稳定连接: 确保设备供电(太阳能或市电)与网络传输(4G/5G或物联网专网)稳定可靠,清晰的图像与实时数据是模型高效运转的基石。

- 环境适配: 关注设备防护等级,确保在风雨、高温高湿等复杂农田环境中持久工作,定期清理镜头、虫体收集装置,防止数据污染。

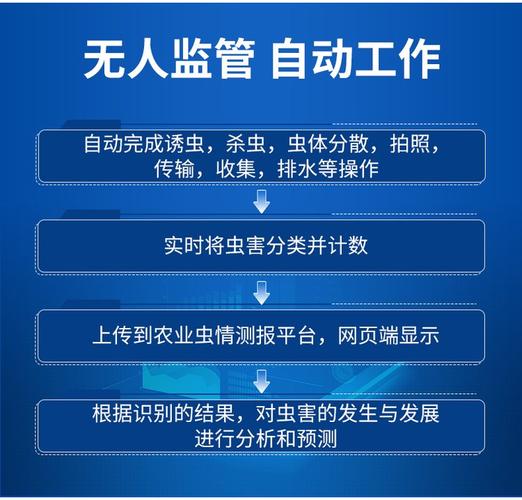

第二步:让数据“开口说话”(信息采集与处理)

- 自动诱集与成像: 测报灯精准诱虫,内置高清相机定时拍摄虫体高清图像,部分系统支持自动分离、摊平虫体,极大提升识别准确率。

- 数据流自动化: 图像与关联数据(时间、位置、温湿度等)自动上传至云端或边缘计算节点,告别繁琐人工记录与送检。

- 模型高效识别: AI模型在后台瞬间完成虫体检测、分类计数,主流模型可精准识别稻飞虱、二化螟、草地贪夜蛾、棉铃虫等数十种主要农业害虫,准确率普遍超95%。

第三步:从预警到决策(模型输出的实战应用)

- 实时虫情“仪表盘”: 登录管理平台,全局查看各监测点虫种、数量、分布热力图及变化曲线,模型自动标注异常波动,发出分级预警(如关注、警惕、紧急)。

- 精准防治阈值触发: 系统自动比对实时虫情数据与预设的作物生育期防治阈值,一旦超标,立即通过APP、短信推送警报,并提示关键虫态信息(如卵孵盛期、低龄幼虫期)。

- 科学用药指导建议: 部分先进平台结合虫情、作物生育期、抗药性数据库及气象预报,生成用药方案推荐(如药剂选择、剂量、最佳施药窗口期),助力减药增效。

- 长期趋势洞察: 积累的历史虫情大数据是宝贵财富,分析年度、季节间变化规律,辅助预判虫害发生趋势,优化种植计划与防控策略,甚至用于迁飞性害虫的轨迹预测。

第四步:实战效果追踪与优化(模型迭代升级)

- 人工复核校准: 定期抽检识别结果,尤其在虫情复杂或新害虫出现时,将误判、漏判样本反馈给模型,持续提升其本地化适应性与识别精度。

- 数据闭环驱动优化: 记录实际防治措施与后续虫情控制效果,将结果数据反馈系统,这有助于验证模型预警准确性,并优化防治建议算法。

- 关注模型更新: 选择提供持续算法升级服务的平台,确保能应对新发害虫或本地特殊种群识别需求。

第五步:融入智慧农业大生态(系统协同)

真正的价值在于协同,将AI虫情识别系统与农田气象站、土壤墒情仪、水肥一体化设备、无人机植保系统打通,当虫情预警触发时,系统可联动调度无人机进行精准喷防,或自动调整灌溉策略以创造不利于害虫的环境,实现“监测-预警-决策-执行”闭环。

让技术扎根泥土

AI虫情识别模型绝非万能“银弹”,田间复杂多变的环境(如极端天气、设备遮挡、特殊虫态)仍可能带来挑战,它最核心的价值,在于将植保工作从依赖经验、被动响应的模式,升级为数据驱动、主动防控的智慧模式,大幅减少盲目用药,降低人力巡检强度与漏检风险,为农产品安全与农业绿色转型提供强大科技支撑。

拥抱这项技术,需要迈出硬件部署的第一步,更需要持续的数据积累与本地化校准,当农人学会与这位“数字植保员”并肩协作,用数据洞察替代模糊估测,每一片健康生长的作物,都是对人类智慧最好的礼赞,农业的未来,在芯片与算法的加持下,正生长出更精准、更可持续的根系。