为什么有的人总能赢得信任,而有的人却让人难以依赖?生活中随处可见这样的现象:有人主动承担工作失误的后果,有人却急于推卸责任;有人坚持兑现每个承诺,有人总能为失信找到借口,这种差异的核心,在于是否具备真正的责任感,责任感不是与生俱来的天赋,而是后天塑造的品格,它决定着我们如何对待自己、他人与社会。

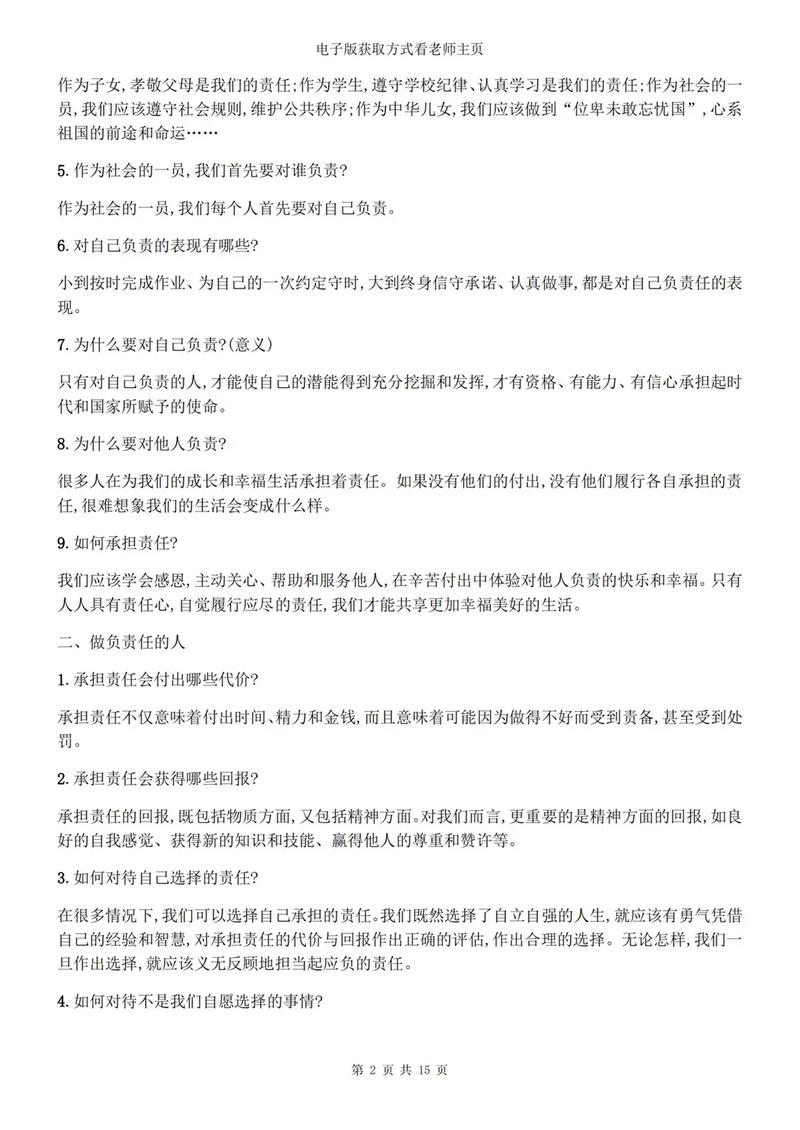

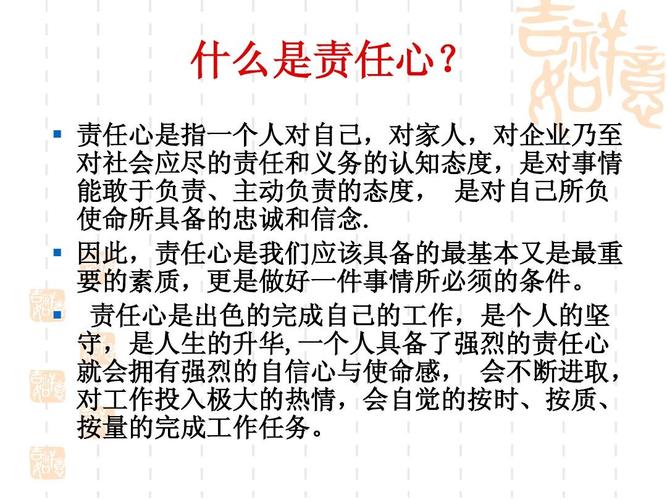

**一、理解责任的本质

责任感的根基是对自我角色的清晰认知,一位急诊科医生连续工作36小时后仍坚持为危重患者手术,是因为他清楚"挽救生命"的使命;社区志愿者风雨无阻为独居老人送餐,源于对"邻里互助"理念的践行,责任感不是被动承受压力,而是主动选择担当,当教师把"教书育人"视为毕生追求,当程序员将"代码安全"作为职业底线,这种将职责内化为信念的过程,才是责任感的真正觉醒。

心理学研究显示,具有高度责任感的人往往具备更强的情绪管理能力,美国心理学会2022年发布的《职业心理健康报告》指出,在职场压力测试中,主动担责的员工比逃避责任的同事焦虑指数低42%,因为他们建立了健康的归因机制——不过度自责,也不推诿客观因素。

**二、建立责任认知体系

培养责任感需要构建三层认知架构,首先是自我责任:每天提前十分钟到岗的员工,本质上是在履行对个人职业信誉的承诺;坚持健身计划的年轻人,是对自身健康的负责,其次是关系责任:记住朋友的饮食禁忌体现尊重,主动承担家务传递家庭关怀,最高层是社会责任:垃圾分类看似小事,实则是公民责任的具象化;购买环保产品时,消费者在行使对地球未来的选择权。

日本京都大学行为科学实验室曾进行过著名实验:要求两组学生分别照顾盆栽,A组被告知"植物存活影响学分",B组仅得到日常养护指导,三个月后,A组盆栽存活率58%,而把养护视为责任的B组存活率达91%,这证明当责任感源于内在驱动时,人才会迸发真正的担当力量。

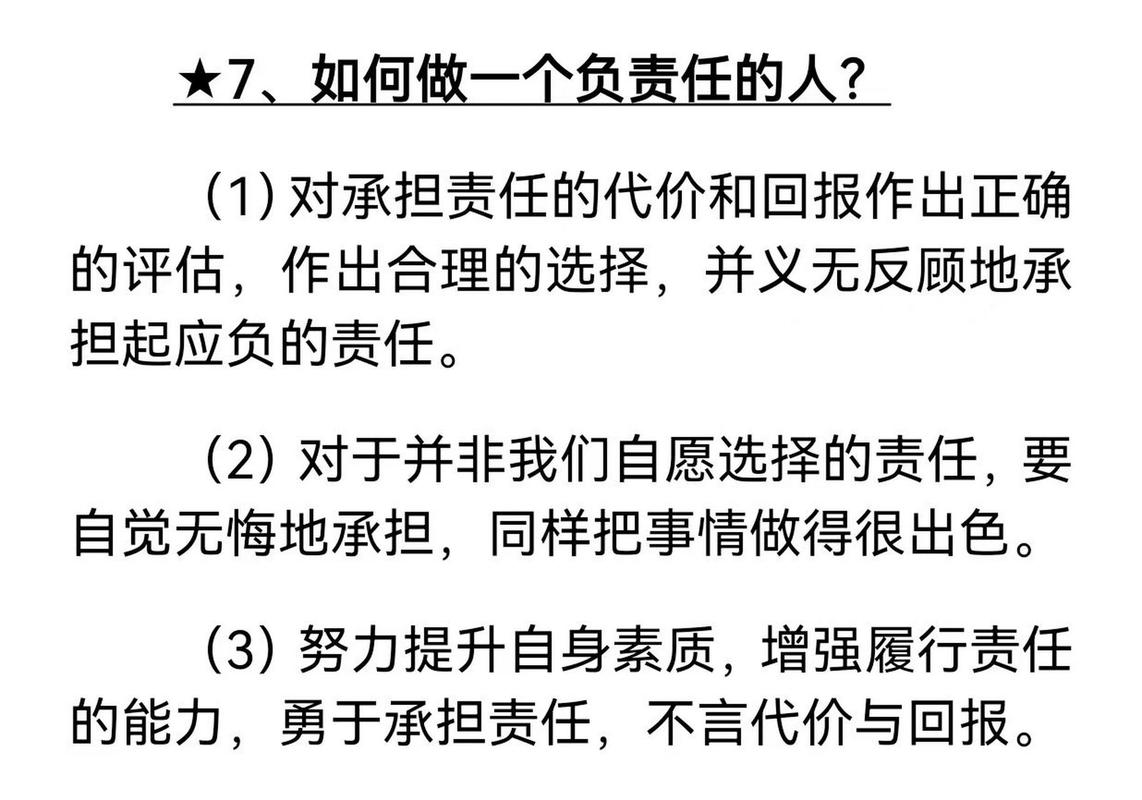

**三、实践责任的行动路径

建立责任清单是有效的方法论,将"今日事今日毕"设为每日基础项,把"主动帮助同事"列入周计划,让"参与公益服务"成为季度目标,某跨国企业的中层管理者分享,他坚持二十年记录"责任履行日志",这个习惯帮助他在职业生涯中建立了可信赖的个人品牌。

面对过失时,成熟的应对模式包含三个步骤:立即承认错误,某知名餐饮连锁店被曝光卫生问题后,CEO在2小时内公开致歉;主动弥补损失,该企业随后启动千万级食品安全升级计划;建立预防机制,引入区块链技术实现全流程溯源,这种应对方式让企业三个月内挽回83%的客户信任。

**四、突破责任困境

当多重责任冲突时,需要建立价值排序系统,急诊科护士长王敏面对孩子家长会和危重病人时,选择协调同事代班后赶赴医院,这个决定基于"当下最不可替代的角色"判断,时间管理专家建议采用"责任矩阵":将事务按"紧急-重要"维度分类,优先处理既紧急又重要的象限。

持续践行责任需要建立正向反馈机制,心理学家建议每完成一项责任承诺,给予自己特定奖励,比如坚持三十天准时下班陪伴家人后,安排一次短途旅行,某公益组织设计的"责任积分系统"值得借鉴:志愿者累积服务时长可兑换培训课程,形成"付出-成长"的良性循环。

站在城市的天桥上俯瞰车流,每个遵守交通规则的行为都在构筑公共安全;打开手机处理工作邮件,每次准时交付都在夯实职业信誉,责任感最终塑造的不仅是社会形象,更是内在的精神品格,当我们把"负责"变成条件反射般的行动准则时,就会理解:所谓成熟,不过是明白了世界不会为我们的懈怠买单,而成长,始于对自己每个选择的全然担当。

鄂ICP备2024089280号-2

鄂ICP备2024089280号-2