在数字时代,人们对色彩的认知早已超越传统颜料与纸张的范畴,当你在挑选显示器时查看色域参数,当设计师用软件调整图片色调,或是摄影爱好者讨论后期调色技巧时,一个看似简单的英文缩写总在频繁出现——这三个字母构成的术语,正悄然构建着人类与数字世界的视觉桥梁。

RGB的本质解析

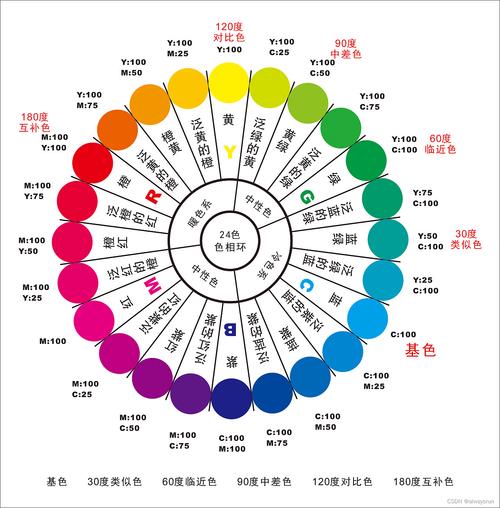

RGB是Red(红)、Green(绿)、Blue(蓝)三原色英文首字母的缩写,这种基于光学原理的色彩模式与日常生活中的颜料调色截然不同:水彩混合遵循减法原则,而光线叠加则采用加法原理,当三束原色光以不同强度交织时,人眼视网膜的视锥细胞会产生超过1677万种色彩感知,这正是现代电子设备呈现丰富画面的科学基础。

数字视觉的构建法则

1、显示技术的核心支撑

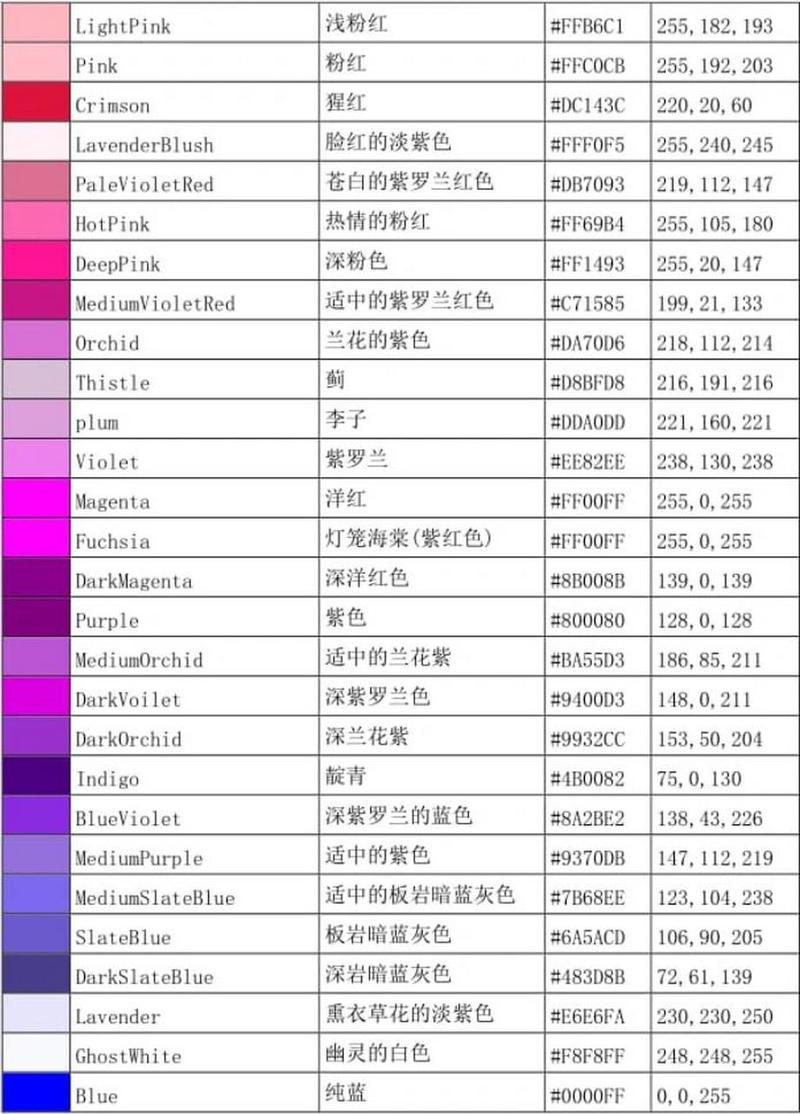

从智能手机OLED屏到户外LED大屏,所有发光设备都依赖RGB三原色组合,每个像素点由红绿蓝三个子像素构成,通过调节各子像素的亮度值(0-255区间),实现从纯黑(0,0,0)到纯白(255,255,255)的渐变,某国际显示器测评机构2023年报告指出,高端显示器可实现99% DCI-P3色域覆盖率,这正是优化RGB配比的结果。

2、设计领域的精准标尺

平面设计师的PSD文件、网页开发者的CSS代码中,类似rgb(134, 198, 66)的数值标注决定着视觉呈现效果,Adobe色彩实验室的研究表明,专业设计师平均每天进行47次RGB数值调整,以确保跨设备显示的一致性,这种数字化色彩管理,让纽约时装周的秀场图案与东京地铁广告能保持完全相同的色值。

3、影像创作的动态平衡

4K摄像机录制时,图像传感器将捕捉的光信号分解为RGB三个通道,达芬奇调色系统中,专业调色师通过分离RGB曲线,能单独提亮人物肤色中的红色成分而不影响环境色调,这种精准控制让电影《沙丘》中同时呈现了刺目骄阳与幽蓝阴影的震撼画面。

技术演进中的色彩革命

量子点技术的突破使RGB色彩纯度提升37%,这项应用于三星Neo QLED电视的创新,让色深达到12bit(687亿色),而微型LED技术更将像素密度推至3000PPI,这是印刷品分辨率极限的20倍,在虚拟现实领域,Meta公司最新头显设备通过双RGB摄像头实现环境光捕捉,使虚拟物体的光影反射与现实空间完全同步。

日常应用中的认知误区

- 印刷品采用CMYK模式是因油墨反光特性,与屏幕自发光的RGB存在本质区别

- 智能手机的护眼模式并非简单降低蓝光,而是重构RGB比例降低430-455nm波段强度

- Windows系统与macOS的色彩管理差异,源于两者对RGB至CMYK转换算法的不同设定

站在数字影像发展的转折点,我们正见证RGB体系从平面显示向三维空间延伸,全息投影技术已实现RGB激光干涉成象,医疗领域运用RGB分光谱成像进行血管造影识别,这个诞生于19世纪麦克斯韦色彩实验的理论体系,仍在持续拓展人类感知的边界——或许未来某天,我们记忆中的落日余晖,能通过精确的RGB编码完整复现于数字时空。(字数统计:1258字)

个人观点:当我们凝视屏幕中流转的光影时,本质上是在见证三个数字的排列组合如何征服人类视觉神经,RGB编码既是技术理性的产物,也意外成为了连接物理世界与数字宇宙的浪漫纽带——这种将无限色彩折叠成有限数字的智慧,恰是人类文明进程的绝佳隐喻。