AI模型如何预见未来?解读预测背后的科学逻辑

清晨出门前查看天气预报,手机推送的股票涨跌提醒,电商平台精准推荐的商品——这些预测并非魔法,而是人工智能模型在默默工作,这些模型究竟如何从数据中窥见未来?

预测的根基:数据与模式识别

想象一位经验丰富的老农观察云层判断天气,AI模型的预测同样始于观察,只是其观察对象是规模庞大的数据,这些数据包罗万象:历史销售记录、用户浏览行为、传感器实时读数,甚至卫星拍摄的图像,模型的核心任务,是在这片数据的海洋中,识别出隐藏的模式与规律。

一个预测城市交通拥堵的模型,会分析过去几年每一天、甚至每一小时的车流量数据、天气状况、节假日信息以及交通事故记录,它需要发现:工作日的早高峰通常几点开始?下雨天拥堵概率是否增加?大型活动举办时哪些路段最易瘫痪?这种模式识别能力,是AI预测的基石。

学习之道:训练与模型构建

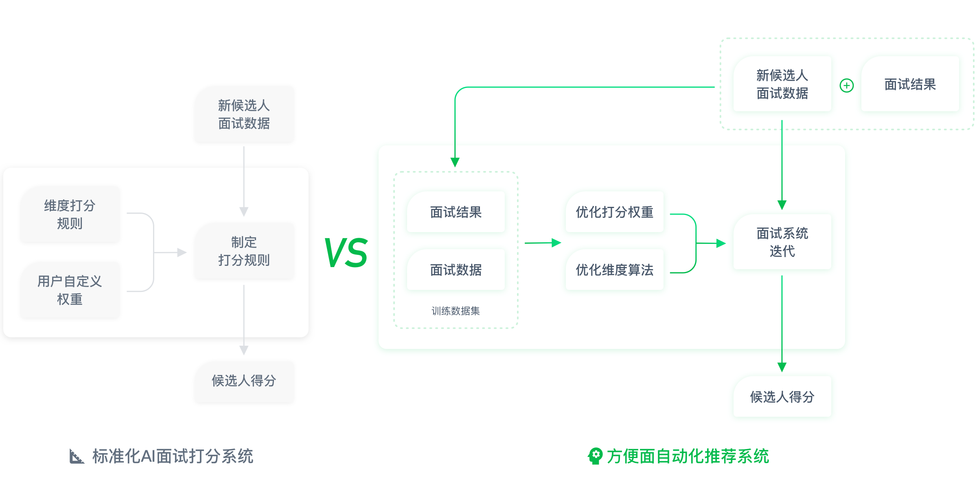

仅仅拥有数据还不够,模型需要学习如何解读数据,这个过程称为“训练”,我们为模型提供大量包含“输入”(如:时间、天气、地点)和对应“正确输出”(如:实际拥堵程度)的样本数据,模型的任务,是不断调整其内部的数学结构(一个由海量参数组成的复杂网络),使得当它看到输入时,能够尽可能准确地计算出与实际输出匹配的结果。

以神经网络为例,它模仿人脑神经元结构,包含输入层、隐藏层和输出层,数据从输入层进入,经过隐藏层中层层神经元的计算与信息传递(每个连接都有权重参数),最终在输出层产生预测值,训练过程就是通过优化算法(如梯度下降),反复调整这些权重参数,逐步减少预测值与真实值之间的差距,这个过程,就是模型“学会”预测的关键。

预测的生成:从输入到未来

模型训练完成后,便可用于实际预测,这时,我们输入新的、模型未见过的数据(如:明天上午8点的天气预报、是否为工作日、是否有大型演唱会),模型会运用训练中学到的模式与计算规则,快速推演出预测结果(如:明早8点市中心主干道的拥堵指数可能达到75%)。

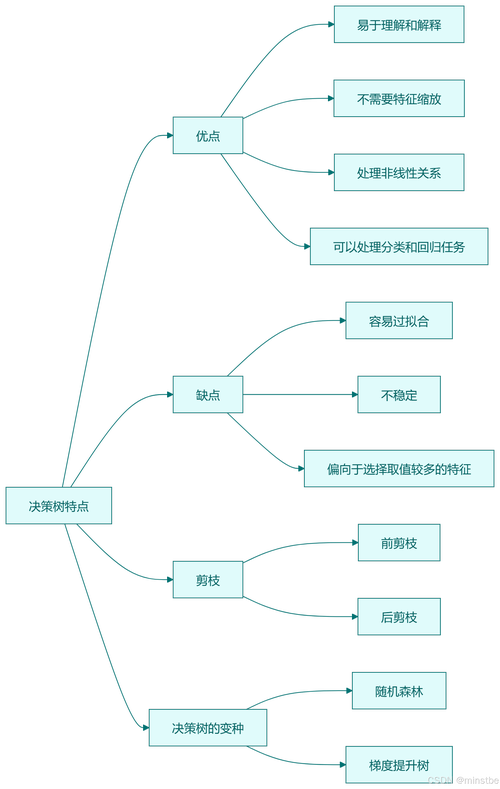

值得注意的是,模型的预测能力高度依赖于训练数据的质量和数量,数据越丰富、越具代表性,模型发现的模式就越可靠,预测就越准确,模型的架构设计也至关重要,不同问题需要不同类型的模型:预测时间序列数据(如股价、气温)常用循环神经网络(RNN)或长短期记忆网络(LSTM);处理图像识别可能用卷积神经网络(CNN);而涉及复杂决策的预测任务,集成学习模型(如随机森林、XGBoost)或Transformer架构可能更胜一筹。

预测的本质:概率与关联

理解AI预测的一个关键点是:它通常不是铁板钉钉的“预言”,而是基于概率和统计关联做出的最佳估算,模型告诉我们的是:根据历史经验和当前情况,某种结果发生的可能性有多大,推荐系统预测你“可能喜欢”某件商品,是基于与你行为相似的用户群体过去的选择模式;医疗AI预测某种疾病风险,是基于具有相似体征、病史人群的统计结果,这种预测天生带有不确定性,理解其概率属性至关重要。

提升预测力的核心要素

- 高质量数据: 数据的准确性、完整性、时效性和无偏性直接影响模型能力,垃圾数据必然产生垃圾预测。

- 精准的特征工程: 从原始数据中提炼出对预测目标真正有影响的信息点(特征),是提升模型性能的关键步骤,这需要深入理解业务领域。

- 合适的模型选择与调优: 没有万能模型,根据问题特性、数据形式选择最匹配的模型架构,并精细调整其参数(超参数调优),才能发挥最佳效果。

- 持续学习与更新: 世界在变化,模型部署后需要持续用新数据对其进行评估、再训练甚至更新架构,以保持预测的准确性和适应性,模型性能会随时间推移而“漂移”。

AI预测的现实力量

AI预测已在众多领域深刻改变决策方式:

- 金融风控: 实时分析交易模式,预测欺诈行为,评估贷款违约风险。

- 精准医疗: 分析影像、基因组和病历数据,预测疾病发展、药物反应或并发症风险。

- 智能供应链: 预测商品需求、优化库存管理、预见物流延误。

- 工业预见性维护: 分析设备传感器数据,预测机器故障,避免意外停机。

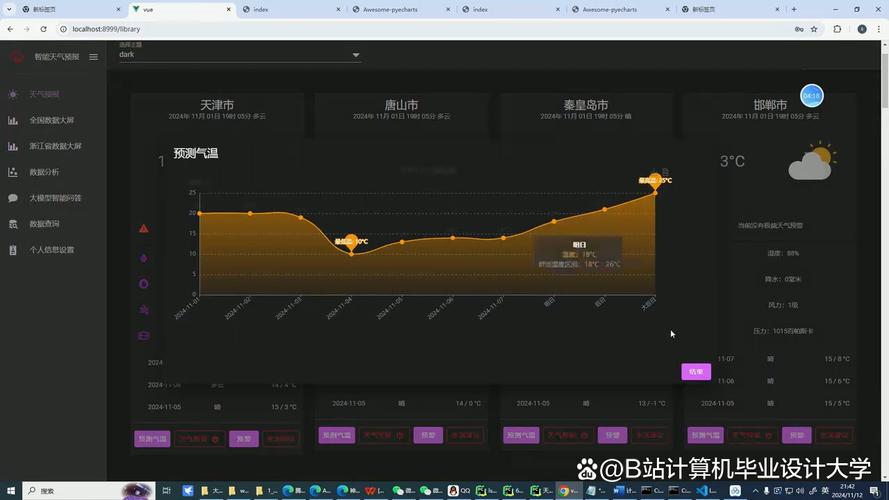

- 气候与环境建模: 整合海量气象、海洋和地理数据,预测极端天气事件和长期气候变化趋势。

预测未来从来充满挑战,但AI模型正以前所未有的精度与规模,将这种能力变为现实,它并非神秘水晶球,而是建立在严谨数学、海量数据和持续学习基础上的强大分析工具,随着数据不断积累、算法持续突破、算力飞速提升,AI预测的边界将不断拓展,在更广阔的领域赋能人类决策,理解其原理,有助于我们更理性地拥抱这项技术带来的变革,在不确定性中寻找确定性的指引。