深入掌握AI模型:高效应用的核心建议

在人工智能技术深度融入各行各业的今天,AI模型已成为提升效率、激发创意的重要工具,很多使用者并未充分发挥其潜力。理解模型核心能力与局限,是释放其真正价值的关键起点。

精准选择模型:匹配需求是关键

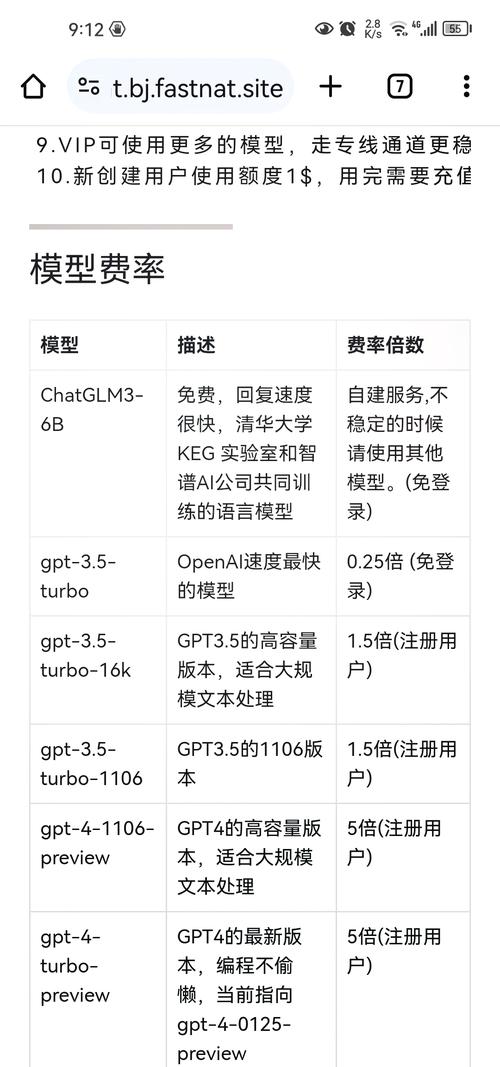

- 明确任务性质: 生成文本、图像、代码、分析数据还是预测趋势?不同任务需要不同专长的模型,区分生成式模型(如GPT系列、文心一言)与分析预测型模型至关重要。

- 考量模型特性: 大型通用模型能力广泛但成本高;垂直领域小模型(如医学影像分析、金融风控模型)在特定任务上可能更精准高效,评估模型训练数据的时效性与覆盖范围,避免因数据过时导致输出偏差。

- 平衡性能与成本: 无需盲目追求顶尖模型,明确自身对响应速度、结果精度、预算的优先级,选择最具性价比的方案。

优化输入:高质量输入决定高质量输出

- 结构化提示词(Prompt): 模糊指令产生模糊结果,尝试清晰结构:

- 角色设定: “你是一位资深营养师...”

- 核心任务: “请为一名有乳糖不耐症的健身爱好者设计一份一周早餐食谱...”

- 具体要求: “需包含食材清单、简单烹饪步骤、热量估算...避免使用奶制品...”

- 输出格式: “以表格形式呈现...”

- 提供充分上下文: 对于复杂任务,给予模型理解背景的必要信息(如相关数据片段、项目背景说明、期望的风格基调),上下文不足是结果偏离预期的主要原因之一。

- 迭代优化提示: 首次输出不满意是常态,分析结果偏差,调整关键词、补充细节或改变表述方式,逐步逼近目标。

有效利用与评估输出

- 批判性审视: AI生成内容并非真理,务必核实事实、数据、引用来源的真实性(尤其涉及法律、医疗、金融等专业领域),警惕模型“幻觉”(编造看似合理但虚假的信息)。

- 人工精炼与融合: 将AI输出视为初稿或灵感来源,融入人的专业知识、创造力、情感温度和对受众的深度理解进行编辑、润色和提升,AI擅长组合信息,人类擅长判断价值与情感共鸣。

- 建立质量评估标准: 定义清晰标准衡量输出效果(如相关性、准确性、流畅度、创意性),持续追踪并指导后续优化。

重视伦理与安全

- 数据隐私保护: 严格遵守数据安全法规,切勿输入敏感个人信息、企业核心机密或受版权保护的未授权材料,了解不同模型提供商的数据使用政策。

- 避免偏见与歧视: 警惕训练数据中可能存在的偏见被模型放大,审查输出内容是否公平、无歧视性语言,必要时进行人工修正,主动使用去偏见技术。

- 内容透明性: 当向用户提供AI生成内容时,在显著位置进行明确标注,维护信任。

持续学习与适应 AI模型迭代更新速度极快,保持开放心态,持续关注领域内新模型、新技术(如多模态、智能体)、最佳实践与政策法规变化,定期重新评估所用模型是否仍是最佳选择。

负责任地使用AI技术,将其定位为强大的辅助工具而非万能替代者,在人的智慧指引下,才能真正实现效率与创造力的飞跃。