在科研领域或科普展示中,病毒模型的可视化呈现越来越重要,无论是用于学术交流、教学演示,还是科普内容制作,清晰且科学的图像能够帮助人们更直观地理解病毒的结构与特征,近年来,人工智能技术在图像生成领域快速发展,为我们提供了一种高效、灵活的工具来绘制病毒模型,它不仅降低了专业三维建模的技术门槛,也为非专业用户提供了创作可能性。

可用于生成病毒模型的AI图像工具主要包括MidJourney、DALL·E 3和Stable Diffusion等,这些平台通过自然语言描述生成高质量图像,极大提升了内容创作的效率,使用它们绘制病毒模型,并不需要用户具备专业的编程或美术功底,但仍需对病毒的基本结构和形态有一定了解,这是生成科学合理图像的重要前提。

要生成一张可信的病毒模型图像,关键在于准确而清晰的提示词设计,建议从病毒类型、结构特征、视觉风格和渲染效果四个维度组织语言,可以输入:“球形病毒粒子,表面有密集的蛋白刺突,电子显微镜效果,灰黑色调,高细节,科学插图风格”,如果需要特定种类病毒,应当明确名称,如“新型冠状病毒模型”或“腺病毒结构示意图”,合理的提示词能显著提高生成图像的科学性与美观度。

在具体操作中,建议采用迭代优化的策略,首先生成基础图像,再逐步调整描述词或参数,初始生成后若发现结构不够清晰,可加入“高分辨率”“结构明确”等词汇;若颜色或质感不符合需求,也可指定“金属质感”“荧光标记”等效果,部分工具支持图像到图像的调整,允许用户上传草图或参考图进行风格迁移,这尤其适合有明确构图需求的用户。

尽管AI生成图像非常便捷,我们仍需谨慎看待其科学性,由于模型训练数据来源复杂,生成的病毒结构可能出现科学细节上的偏差,例如衣壳对称性错误、刺突分布不合理等,AI生成的图像更适合用于科普展示、教学辅助或创意启发,而不应直接作为严格的科研图像使用,若用于正式场合,建议由专业人员对生成结果进行校对和调整。

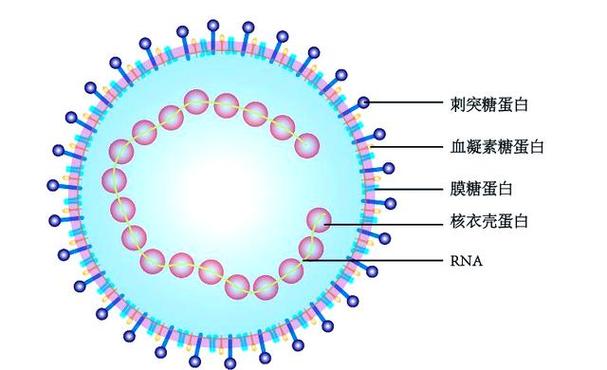

从设计角度来说,良好的病毒模型图像应做到结构清晰、色彩协调、布局合理,可适当添加标注或说明文字,突出病毒的关键组成部分,例如外壳、核酸、包膜等,如果是用于出版物或在线传播,还需注意图像尺寸和格式的选择,确保在不同设备上都能清晰展示。

对我而言,人工智能无疑为科学可视化提供了新的创作路径,它扩展了表达的可能性,让更多人能够参与到科学内容的传播中,工具始终是工具,真正的核心仍在于人的判断与专业知识,最终输出的价值,取决于使用者如何将科学准确性与艺术表现力有效结合。