理解IP地址与网络安全的关系

在互联网时代,IP地址是设备连接网络的核心标识,它就像一扇门的门牌号,帮助数据准确找到目标设备,这扇“门”若未做好防护,可能成为安全隐患,本文从技术角度探讨如何通过管理IP地址提升设备安全性,帮助普通用户建立基础的防护意识。

**一、IP地址的基础认知

IP地址分为公网IP和内网IP,公网IP由运营商分配,是设备在互联网上的唯一标识;内网IP则用于局域网内部通信(如家庭路由器下的设备),黑客若想攻击设备,通常需先获取目标的公网IP地址,常见的暴露途径包括:

1、访问钓鱼网站或恶意链接;

2、使用未加密的公共Wi-Fi;

3、下载来路不明的软件;

4、社交平台泄露真实IP信息。

防护建议:

- 使用VPN隐藏真实公网IP;

- 定期检查设备防火墙状态;

- 避免在陌生网络环境下登录敏感账户。

**二、IP暴露后的潜在风险

当攻击者获取IP地址后,可能尝试以下手段:

1、端口扫描:探测设备开放的端口(如HTTP 80端口、远程桌面3389端口),寻找漏洞;

2、DDoS攻击:通过大量虚假请求淹没目标IP,导致网络瘫痪;

3、入侵渗透:利用未修补的系统漏洞植入恶意程序。

真实案例:

2021年,某企业员工因使用弱密码登录远程办公系统,攻击者通过IP扫描发现开放端口,最终窃取内部数据,事件根源在于未关闭不必要的端口及未启用双因素认证。

**三、主动防护的四大策略

**1. 强化网络边界

关闭闲置端口:通过路由器设置或系统防火墙,仅保留必要端口(如网页浏览需80/443端口);

启用IP黑名单:在路由器或安全软件中屏蔽可疑IP的访问请求;

更新固件与系统:修补已知漏洞,降低被利用概率。

**2. 隐藏真实IP地址

使用代理服务器或VPN:加密流量并隐藏公网IP;

开启CDN服务分发网络间接访问资源,避免直接暴露IP。

**3. 监控异常活动

日志分析工具:如Wireshark、SolarWinds,可实时监测网络流量;

安全告警设置:当检测到高频连接尝试时,自动触发告警。

**4. 提升账户安全等级

禁用默认密码:路由器、摄像头等设备的初始密码必须修改;

启用多因素认证:即使密码泄露,攻击者仍无法直接登录。

**四、普通用户的实践指南

1、家庭网络设置

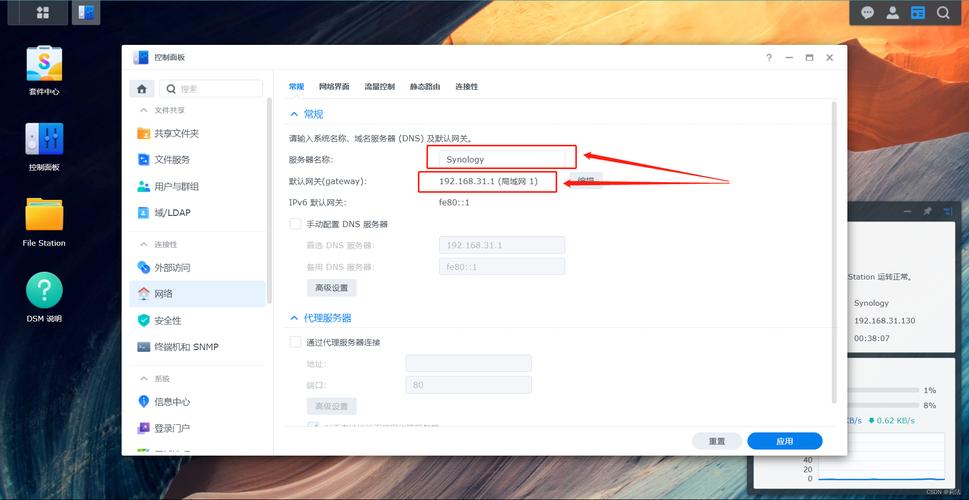

- 修改路由器默认登录地址(如192.168.1.1)及管理员密码;

- 启用WPA3加密协议,禁用WPS功能;

- 定期检查连接设备列表,移除陌生终端。

2、个人设备习惯

- 避免点击“免费加速器”“破解工具”等诱导性链接;

- 安装可信的安全软件,并开启实时防护;

- 公共场合使用网络时,优先选择运营商流量。

**五、技术之外的思考

网络安全本质是一场攻防博弈,攻击手段不断进化,但多数入侵事件源于人为疏忽——弱密码、盲目信任陌生链接、忽视系统更新提醒,真正有效的防护,是建立“最小权限原则”:仅开放必要功能,仅授予必要权限。

对于非技术人员,无需过度恐慌,但需保持警惕,如同锁好家门一样,定期检查设备设置、更新软件、备份重要数据,足以抵御大部分自动化攻击。

观点:IP地址是网络世界的双刃剑,它既是连接的基础,也可能成为风险的入口,与其被动担忧,不如主动构建防御体系,技术工具能提供助力,但最终决定安全水平的,仍是每个人的认知与习惯。

内容摘自:https://news.huochengrm.cn/qzgl/36285.html

鄂ICP备2024089280号-2

鄂ICP备2024089280号-2